Die Steiermark im 20. Jahrhundert: Kunst zwischen 1938 und 1999

2 Künstlerische Vielfalt und Erweiterung des Kunstbegriffs

Plakat aus den Anfangsjahren des Forums Stadtpark im Grazer Stadtbild

Die Kunst in der Steiermark nach 1945 prägen drei entscheidende Ereignisse. Die geistige, lange Defizite aufholende Aufbruchsstimmung durch das Ende der Nazi-Herrschaft und des verlustreichen Zweiten Weltkriegs, der Bau des Künstlerhauses, durch den die bildende Kunst einen weithin sichtbaren Ort am Eingang zum Stadtpark besetzen konnte und die Gründung des Forum Stadtpark. Dieses Haus in künstlerischer Selbstverwaltung nahm über den zur Verfügung stehenden Ort hinaus kontinuierlich Positionsbestimmungen auf der Skala internationalen Kunstgeschehens vor und stellte dabei eine entscheidende und die für die steirische Kunstszene charakteristische Synthese zwischen heimischem Potential und auswärtigen Anregungen her. War die geistige Aufbruchsstimmung in Verbindung mit der Zulassung der von den Nazis verbotenen Vereinigungen logischerweise kein steirisches Spezifikum, so verhält es sich mit der Eröffnung des Künstlerhauses und mit der Initiative zur Einrichtung des Forum Stadtpark insofern anders, als Graz ein Ausstellungshaus und eine Werkstätte, ein Labor dieses Zuschnitts bisher gefehlt haben.

Schon in den ersten Jahren der Grazer Sezession wurde das Manko eines entsprechenden Präsentationsortes benannt und mehrfach eingefordert. Mit der 1927 erfolgten Gründung der „Ständigen Delegation der Vereine bildender Künstler“, einer Dachorganisation aller Kunstverbände, sollte der Bau dieses Hauses vorangetrieben werden. Auch die Steirische Reichskulturkammer heftete dieses Ziel auf ihre Fahnen – das „Heim der Kameradschaft bildender Künstler“ wurde eindeutig als vorübergehende Lösung bis zum Bau des Ausstellungshauses apostrophiert. Erst 1949, als Leo Scheu das Amt des Präsidenten des Künstlerbundes antrat, das er bis zu seinem Tod 1958 inne hatte, kam, wie sich bald darauf herausstellen sollte, die entscheidende Bewegung in das Jahrzehnte alte Vorhaben. Die Idee fiel beim damaligen Landeskulturreferenten Udo Illig auf fruchtbaren Boden und führte zu einem Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung.

Der Maler Leo Scheu war, mit großer Wahrscheinlichkeit, auch für den architektonischen Entwurf verantwortlich1 Heribert Schwarzbauer – Kritiker – Erinnerungen an eine Aufbruchzeit, in: Bildende Kunst in der Steiermark, Graz, Neue Galerie, 1983: eine schlichte hohe Halle mit Oberlicht, ein niedrigerer Grafikraum rechts vom Hauptraum, der durch ein verglastes Vestibül zu betreten war, und eine etwas erhöhte Apsis. In dieser sollte nach dem Wunsch von Leo Scheu jeder verstorbene steirische Künstler aufgebahrt werden. Dieser Wunsch ging allerdings nur für ihn selbst in Erfüllung. Heute steht das Künstlerhaus – der einzige Neubau für die bildende Kunst in Graz seit der Errichtung des Joanneumsgebäudes in der Neutorgasse – nicht nur, wie ursprünglich geplant, den etablierten Künstlervereinigungen zur Verfügung, sondern aufgrund akuter Raumnot auch verschiedenen Kunstinstitutionen und -initiativen, u.a. der Neuen Galerie, dem Kulturamt der Stadt Graz oder einzelnen Künstlerpersönlichkeiten.

Künstlerhaus Graz, Außenansicht, Graz 2005

Hat das neue Künstlerhaus, das am 20.Juni 1952 eröffnet wurde, einerseits ein eklatantes Raumdefizit aufgefüllt und andererseits zur Präsenz der traditionellen Künstlervereinigungen in der urbanen Landschaft beigetragen, so steht die Gründung des Forum Stadtpark für einen grundsätzlichen künstlerischen Richtungswechsel. Ohne enge stilistische Einschränkungen wird von Beginn an der Anspruch auf zeitgenössisches Kunstschaffen gestellt. Diese Zielsetzung kann nur vor dem Hintergrund eines in Graz und der Steiermark weitverbreiteten traditionalistischen Kunstbegriffs richtig eingeschätzt werden, von dem sich nur einige Mitglieder der Grazer Sezession, wie Kurt Weber, Rudolf Pointner (Präsident von 1953-1967) oder Gottfried Fabian und Gerhard Lojen, in den ersten Jahren nach dem Krieg auch Franz Rogler, entscheidend absetzten.2Fabian präsidierte gut zwei Jahrzehnte später die aus der Sezession abgespaltene „Gruppe77“, der auch Lojen und unter zahlreichen anderen Künstlerinnen und Künstlern Vevean Oviette angehörten. Vgl. Jutta Steininger, Gruppe 77, in: Christa Steinle (Hrsg.), Styrian Window. Bildende Kunst in der Steiermark 1970 – 1995, Graz, Droschl, 1996, S.342-343

Gustav Zankl mit Günter Waldorf und Mario Decleva bei der Gründungssitzung des Forums Stadtpark, Graz 1959

Bezeichnenderweise führte aus einem früheren Austritt aus der Sezession eine indirekte Linie zur Gründung des Forum Stadtpark: Günter Waldorf kehrte der traditionsreichen Vereinigung bereits 1953 den Rücken und gründete gemeinsam mit Hannes Schwarz, Richard Kratochwill, Jakob Laub, Siegfried Neuburg, Richard Winkler und Gustav Zankl die „Junge Gruppe“. Dieser Schritt erfolgte während der „Tage schöpferischer Jugend“ in Weiz und musste als Signal auf dem Weg zu einer neuen Kunstdefinition und -praxis verstanden werden. Der „Jungen Gruppe“ gehörten schließlich u.a. auch noch Werner Augustiner, Mario Decleva, Godwin Ekhart, Franz Eigner, Franz Felfer, Hans Fruhmann, Jörg Hartig, Ernst Hasenwend, Rupert Heckel, Günter Kirschner, Elga Maly, Peter Nicolai, Gottfried Pils und Franz Rogler an. Das Ziel der als „militante Avantgarde“ bezeichneten Vereinigung scheint auf den ersten Blick eher allgemein formuliert, wenn es heißt, daß es darum gehe, „in gemeinsamem Streben, in gemeinsamer Arbeit, geistige Werte den Menschen zu vermitteln, jedoch bei voller Freiheit der künstlerischen Zielsetzung des einzelnen“.3Styrian Window, op. cit. S. 255 Bei genauerer Analyse, unter Einbeziehung der Produktionen der anderen seit vielen Jahrzehnten bestehenden Künstlervereinigungen wie „Steiermärkischer Kunstverein – Werkbund“, „Vereinigung bildender Künstler Steiermark“ und „Künstlerbund Graz“, müssen vor allem die „geistigen Werte“, die den Menschen vermittelt werden sollen, als Angelpunkt der Kritik an der weit verbreiteten Kunstpraxis beachtet werden. Sichtbar und nachvollziehbar wird diese Haltung endgültig im Forum Stadtpark, in dem die „Junge Gruppe“ letztlich aufgeht.

Werner Hollomey, Forum Stadtpark, Graz 1960

Günter Waldorf wollte mit der Gruppe 1958 in den Räumen des abbruchreifen Stadtpark-Cafés eine Ausstellung veranstalten. Die Stadt Graz verweigerte die Genehmigung. Daraufhin schlossen sich, angeführt vom Schriftsteller Alois Hergouth, Literaten, Musiker, Architekten, Maler, Filmemacher, Fotografen, Journalisten, Theatermacher und Wissenschafter zusammen und gründeten den Verein „Forum Stadtpark“. Das Vorhaben, im Stadtpark vis-á-vis des als Wahrzeichen der Pensionopolis dienenden Brunnens ein Kunstzentrum zu errichten, spaltete die Grazer Bürgerschaft. Durch intensive Überzeugungsarbeit gelang es, nicht nur einen Großteil der Medien – lediglich die Südost-Tagespost, die Tageszeitung der ÖVP, trat als Hüterin der Tradition auf – für die Idee zu gewinnen, sondern auch die steirische Kulturpolitik in der Person des Kulturreferenten Hanns Koren. Der Universitätsprofessor für Volkskunde, der einigen der KünstlerInnen freundschaftlich verbunden war, führte die Idee letztlich, ohne auf den Beifall seiner Parteizeitung hoffen zu können, einer Realisierung zu. Ein Teil des Geldes wurde bei Straßensammlungen aufgebracht, ein Teil durch großzügige Spenden und aus dem Kulturbudget. Das Haus, nach den Plänen des Architekten Werner Hollomey umgebaut, wurde im November 1960 eröffnet und markierte eine inhaltliche Weichenstellung im Grazer Kunstleben.

Auf dem langen Weg zu den Waldörfern, Alfred Kolleritsch zum 65. Geburtstag von Günter Waldorf, Broschüre, Graz 1980

Die rund 10 Referate, von der Architektur bis hin zur Wissenschaft, sorgten für eine interdisziplinäre Organisationsstruktur, die ein Novum darstellte. Mit dem programmatischen Ansatz, die geografische, die Denkkanäle infiltrierende, Randlage der Stadt zu überwinden und mit dem tradierten statischen Kunstbegriff zu brechen, wurden die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Modernisierungsschub in der steirischen Kunst geschaffen. Der Evolution, die in Wien und Linz, in Städten mit einem wesentlich offeneren Kunstklima, praktiziert wurde, setzte man die „Revolution im Stadtpark“ gegenüber. Aus der Einsicht, dass die in Graz existierenden und von einem großen Teil der Gesellschaft verteidigten Fundamente der Kunst zu schwach sind, um darauf für die Kunst zu bauen, erwuchsen zielstrebige Versuche, ein neues Gebäude zu errichten, in dem Gegenwart und Zukunft Platz finden konnten. Persönliche Freundschaften mit Künstlern und Künstlerinnen aus dem Ausland ließen den Wunsch, einen internationalen Austausch zu pflegen, rasch zur Realität werden. Schon die ersten Ausstellungen öffneten das Fenster des zu eng gewordenen geistigen Raumes (eine Metapher, die Hanns Koren später für die Begründung der trigon-Biennale verwendete). Die Eröffnungsausstellung trug den bezeichnenden Titel „Bekenntnis und Konfrontation“, 1961 folgten „Neue englische Grafik“ und „Moderne jugoslawische Malerei und Graphik“, 1962 „Internationale Serigraphie“, 1963 „Neue Kunst der Schweiz“, 1964 „Ring bildender Künstler Wuppertal“ oder 1965 „Berliner Bildhauer und Maler“. Bemerkenswert für das von Hanns Koren vertretene Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, dass die Gründung und der Fortbestand des Forum Stadtpark mit dem „Steirischen Gedenkjahr 1959: Erzherzog Johann“ in Zusammenhang stand. Er nahm das neue Künstlerzentrum in den „Steirischen Ehrenspiegel“, einen Kodex jener bleibenden Werke über den unmittelbaren Anlass des „Steirischen Gedenkjahres“, auf.

Günter Waldorf, Katalogumschlag TRIGON 63, Graz 1963

Emil Breisach, der erste Präsident des Forum Stadtpark, und Günter Waldorf, Referent für bildende Kunst 1960-69, sahen im neuen Forum zeitgenössischer Kunst ein komprimiertes geistiges Kraftwerk, das weitere Initiativen speisen konnte. So wurde der internationale Kunstaustausch auch rasch institutionalisiert: 1963 fand die erste Dreiländerbiennale „trigon“ statt. KünstlerInnen aus Italien, Jugoslawien und Österreich zeigten ihre Werke im Künstlerhaus und im Burggarten/Palmenhaus. Diese Veranstaltung sollte Graz zu einem dosierten Ort der Begegnung machen. Mangelndes Budget für eine größer dimensionierte Veranstaltung auf der einen Seite und historische Sinnstiftung – Graz als ehemalige Hauptstadt Innerösterreichs – auf der anderen Seite führten zu einem Konzept, das bis weit in die siebziger Jahre hinein bestehen blieb und erst dann durch europäische „Gastländer“ erweitert wurde. Korens Heimat-Begriff schloss die grundsätzliche Haltung mit ein, dass Heimat Tiefe und nicht Enge sei. Landeshauptmann Josef Krainer stellte bei der Eröffnungsansprache in der Grazer Burg, mit Blick auf die Skulpturen im Burggarten die Weichen für die Zukunft, indem er der Hoffnung Ausdruck verlieh, „daß sich die Biennale würdig in den Kreis jener periodisch wiederkehrenden Kunstausstellungen einfügen möge, die in vielen Städten und Ländern unserer Erde immer wieder die Menschen zusammenrufen, um ihnen den Ausdruck ihrer Zeit durch die wohl unverdächtigsten Gewährsleute zu vermitteln“.4Werner Fenz, trigon: Kunst als Protokoll der Zeit, in: Die Steiermark. Brücke und Bollwerk. Landesausstellung 1986, Graz, 1986, S. 521

Aus Österreich nahmen 79 KünstlerInnen (im Künstlerhaus), aus Italien 37 (im Palmenhaus des Burggartens) und aus Jugoslawien 18 (im Forum Stadtpark) teil. Prinzipiell verhielt sich die Grazer Kunstkritik (und mit ihr auch der überwiegende Teil der österreichischen) dem Grundkonzept und der Ausstellung gegenüber – eine solche Schau war bisher nirgendwo in Österreich präsentiert worden – positiv. Im Verlauf der Ausstellung, die mit dem zugeordneten und in der „Steirischen Akademie“ abgehandelten Symposium „Zeitgeist und Kunst“ starkes publizistisches Echo fand, kristallisierte sich im bürgerlichen Lager, als dessen Sprachrohr sich die ÖVP-Zeitung „Tagespost“ auswies, ein starkes Unbehagen an Form und Inhalt der gezeigten Exponate heraus. Kernpunkt der Kritik war der hohe Anteil an abstrakter Malerei und Plastik – offensichtlich gerade jener „Nachholbedarf“, der schon zur Gründung des Forum Stadtpark geführt hatte. Es ist offensichtlich, dass es sich um eine provinzielle Diskussion handelte und dass das Unbehagen der jungen Künstlergruppe zurecht bestand, wurde doch über eine künstlerische Ausdrucksform diskutiert und gerichtet, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und den USA, ja auch in Österreich, längst im Repertoire der Malerei wie der Plastik vorhanden war.

Gerhard Wolf, Katalogumschlag trigon 67, Graz 1967

Die „trigon“-Veranstaltungen, die bis 1995 stattfanden,5In diesem Jahr wurde Peter Schachner von der SPÖ Leiter des Kulturressorts, das bis dahin von der ÖVP durch Hans Koren, Kurt Jungwirth und Josef Krainer geführt wurde. versuchten ab 1967 immer wieder ein besonderes, auch international relevantes, Spektrum der Kunst in den Mittelpunkt der Biennale zu rücken. Dabei lag der Schwerpunkt, vor allem am Beginn, auf der Erweiterung des Kunstbegriffs. Mit „Ambiente/environment“ (1967) wurde ein damals zentrales Thema der Avantgarde im Künstlerhaus und im umliegenden Freiraum präsentiert, das in Graz abermals einen „Schock der Moderne“ auslöste, wie unzählige Leserbriefe in den Grazer Tageszeitungen belegten, und der auch dazu führte, dass sich der Kulturpolitiker Koren vor dem Steiermärkischen Landtag wegen des „oberflächlichen Modernismus“ und der Störung des „gesunden Volksempfindens“ rechtfertigen musste. Hanns Koren brach eine Lanze für die „Kunst als Protokoll der Zeit“, konnte jedoch die Gemüter der Kritiker, denen eine große Aufmerksamkeit und großes Interesse, vor allem unter der studentischen Jugend gegenüberstand, nicht wirklich beruhigen. 1969 und 1971 setzte sich „trigon“ mit architektonischen Projekten auseinander, in denen der konzeptuelle Ansatz sowie Vision und Utopie im Mittelpunkt der eingereichten Projekte standen. Einen weit über die Grenzen von Graz hinaus beachteten Höhepunkt bildete das Thema „Audiovisuelle Botschaften“ (1973), eine auch im internationalen Maßstab frühe Auseinandersetzung mit dem noch jungen künstlerischen Medium Video. Ergänzt wurden die Beiträge aus den „trigon“-Ländern durch einen Überblick über die aktuelle Video-Szene der USA.

Katalogumschlag, Werke der 2. internationalen Malerwochen auf Schloss Retzhof bei Leibnitz 1967

Bemerkenswert an diesem von Künstlern initiierten und von der Kulturpolitik installierten Veranstaltungstypus, dessen weitere Konzeption ebenso wie die Durchführung der „Internationalen Malerwochen“6 1966-1992 ebenfalls mi KünstlerInnen aus dem „trigon“-Raum, ab 1973 mit ungarischer Beteiligung der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum, der Museumsabteilung für die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, übertragen wurde, ist die zeitweise äußerst intensive Auswirkung auf den regionalen Raum. Im Gegensatz zu einigen internationalen Großprojekten – z.B. Biennale in Venedig oder documenta in Kassel – war die Rezeption nicht ausschließlich auf einen lukrativen Kulturtourismus ausgerichtet. Die Intention, Kassel als Ort einer „Welt-Kunstausstellung“ zu wählen, hatte andere Beweggründe, die nur auf der Ebene eines dringend notwendigen Nachholbedarfs mit Graz vergleichbar sind. Hier sollte sich die Provinz zu einer eigenständigen Peripherie entwickeln, die von Zeit zu Zeit in ein begrenztes Zentrum rückt, um den Gedankenfluß in Gang zu halten und auszuweiten, dort war unter anderem die Randlage zur DDR der Anlass, das durch die Nationalsozialisten auch in der Kunst entstandene Vakuum aufzufüllen und die internationale Westkunst zu präsentieren.

Günter Waldorf, Plakat steirischer herbst, Graz 1968

Eine weitere, ab dem Ende der siebziger Jahre für rund 2 Jahrzehnte als künstlerisches Signum von Graz firmierende, Veranstaltung wurde offiziell 1968 ins Leben gerufen: der „steirische herbst“.7Zu den Anfängen des steirischen herbstes vgl.: Paul Kaufmann (Hrsg.), 10 Jahre steirischer herbst, Graz, 1977 und Paul Kaufmann (Hrsg.), 20 Jahre steirischer herbst, Wien u.a., Zsolnay, 1986 Er war und ist trotz seiner wechselnden Geschichte Diskussionspunkt Nummer eins, wenn die zeitgenössische Kunst zum Thema wird. Von den Bürgern, aber auch von den Medien häufig skandalisiert, hält er die Argumente des Für und Wider die aktuelle Kunst und damit sich selbst in Schwung. Für die einen ist er das wichtigste Vielsparten-Festival Europas, für die anderen ein Konglomerat aus heterogenen Einzelteilen, für viele ist er eigentlich ganz und gar verzichtbar. Gegründet als Kristallisationspunkt versprengter Aktivitäten wie die „Grazer Sommerspiele“ (eine Veranstaltungsreihe, die noch die britische Besatzungsmacht initiiert hatte), der „Steirische Akademie“ (seit 1960), das „Musikprotokoll“ oder die „trigon“-Biennale brauchte es Zeit, um sowohl die Programm- als auch die Organisationsstruktur in Einklang und auf eine überschaubare Zielsetzung zu bringen. Auf ein 19-köpfiges Programm-Kuratorium (1969-74) folgte ein 8-köpfiges Programm-Direktorium (1974-82) und erst ab 1983 die Intendanz: 1983-89 Peter Vujica, 1990-95 Horst Gerhard Haberl, seit 1996 Christine Frisinghelli. Alle steirischen Kunst- und Kulturinstitutionen bzw. Kunst- und Kulturveranstalter – von Stainach über Mürzzuschlag bis Deutschlandsberg und Pischelsdorf – sind eingeladen, am Programm des „steirischen herbst“ mitzuwirken. Eine Reihe von Vorträgen im Rahmen der „Steirischen Akademie“ oder der „Akademie Graz“ und Symposien zur Fotografie, Literatur, Musik und die „Muerz-Werkstadt“ ergänzen die künstlerischen, musikalischen und Theaterproduktionen. Erst seit 1983 setzte der „herbst“ mit Eigenproduktionen auch Schwerpunkte im Bereich der bildenden Kunst: z.B. 1987 „Animal Art. Das Tier als Kunstträger und Kunstmittel“, 1988 „Bezugspunkte 38/88″ Zeichen an 16 Grazer Orten, die in der ‘Stadt der Volkserhebung’ von Bedeutung waren“, 1989 „Chaos und Ordnung“, 1992-94 „KunstHeimatKunst“, 1996 Inclusion/Exclusion.

Wenn wir uns den Werken der Gründungsmitglieder der „Jungen Gruppe“ bzw. des Forum Stadtpark sowie einiger Mitglieder der Grazer Sezession exemplarisch zuwenden, dann zeigt sich, dass aus unterschiedlichen Richtungen die Wege zu einer Neudefinition der Bild-Wirklichkeit, damit zu einer Aufgabe der Abbildungsfunktion von Kunst führen.

Am Beispiel von Kurt Weber (*1893 in Weiz, +1964 in Graz), der die frühen 30er Jahre in Paris und Südfrankreich – unterbrochen von Reisen nach Spanien und Italien – verbrachte und 1937 nach Graz zurückkehrte, während des NS-Regimes seine Produktion nahezu einstellte, da er sich als entarteter Künstler fühlte, kann die Entwicklung vom „verfestigten“ Landschaftsbild zur Abstraktion klar nachgezeichnet werden. Webers künstlerischer Stil und seine Haltung zu den Aufgaben der Kunst der Gegenwart ist auch deshalb von Bedeutung, da der Künstler seit 1945 einen Lehrauftrag für Zeichnen, Malen und Bühnengestaltung an der Technischen Hochschule innehatte. Dort sind unter anderen Hans Bischoffshausen, Gerhard Lojen, Hartmut Urban oder Jorrit Tornquist seine Schüler. Es gilt heute als sicher, dass Weber in Paris unter dem Einfluss von Robert Delaunay, dem Hauptvertreter der Orphisten, stand. Wie am Beginn der Grazer Sezession ist also zu beobachten, dass eine internationale Orientierung einen wesentlichen Anstoß für das Werk eines steirischen Künstlers gab.

Kurt Weber, Paris 1935

Im 1935 datierten Gemälde „Paris“ ist das Verständnis für Delaunays künstlerisches Anliegen ablesbar. Ohne den französischen Malerkollegen zu imitieren, konzentriert sich Kurt Weber hier auf eine strenge bildkompositorische Struktur. Die tektonischen, konstruktiven Elemente – im Hintergrund ist der Eiffelturm erkennbar – dominieren das Bild. Es entsteht ein klarer Raster an vertikalen und horizontalen Bildelementen, die das städtische Ambiente als Bild-Wirklichkeit interpretieren. Die vegetabilischen Erscheinungsformen fügen sich in diesen Raster in einer kohärenten Formensprache ebenso ein wie die menschliche Figur. Auch wenn die atmosphärischen Ansätze Pariser Stadtlandschaften zurückgedrängt sind, strebt Weber nicht jenes von einem einheitlichen gestalterischen Prinzip durchdrungene Erscheinungsbild an, das in den Werken Delaunays als reif entwickeltes System sichtbar wird. Mit ein Grund für diese Unterschiede ist der Einsatz der Farbe. Weber setzt hier den Akzent deutlich auf die Gegenstandsfarbe, von der er sich erst Anfang der 50er Jahre lösen wird. Diese Zeit verändert Webers Schaffen radikal und mit Auswirkungen auf die steirische Kunstszene nachhaltig. Auf der Biennale in Venedig entdeckt der Künstler den Tachismus Jackson Pollocks (1912-1956). Es mag verschiedene Ursachen haben, warum er sich von dieser Malerei geradezu magisch angezogen fühlte. Ein Grund mag darin liegen, dass sich Weber schon zuvor aus seinem Interesse für meditative und kontemplative Ausdrucksformen mit kalligraphischen Strukturen auseinandersetzte, die seiner Vorliebe für die Transzendenz des Zen-Buddhismus sehr nahe kamen.

Kurt Weber, Gouache 1956

Die Kompositionen aus der Mitte der 50er Jahre, in denen auch Einflüsse des Amerikaners Mark Tobey – „eine solch meditative Weise des Malens von starker innerer Kraft“8Vgl.: Gottfried Biedermann, Kurt Weber – kunsthistorische Bemerkungen, in: Kurt Weber, Ausstellungskatalog, Graz, Neue Galerie, 1993, S. 13 – vermutet werden dürfen, stellen jedenfalls ein für die steirische Kunst bemerkenswertes und nachhaltig wirksames Vokabular dar. Auch die Tatsache, dass in Österreich nach 1945 als Sonderform der Abstraktion ausschließlich die Naturabstraktion dominiert, wird dadurch selektiv in Frage gestellt. In den Arbeiten Webers, bis in die 60er Jahre hinein, ist das Naturvorbild weitgehend ausgeklammert, da er sich mit der farbigen Durchwirkung der Fläche und verschiedensten kalligraphischen Gestaltungsmustern auseinandersetzt. Auf der anderen Seite folgt Weber nicht blind und unreflektiert dem Action-Painting oder dem Drip-Painting des Jackson Pollock, auch wenn er die zuletzt genannte Technik für einige seiner Werke einsetzt. Pollock scheint die Malfläche und deren Begrenzungen bedingungslos auszuweiten, Weber konzentriert sich stärker auf ein Zentrum, zeitweise betont er den Rand des Bildes durch tektonische Formen oder durch dunkle Flächen. Das klassische kompositorische Element ist auch in jener Phase seines Oeuvres stärker ausgeprägt als der reflexive Ansatz als Untersuchung über die Malerei an sich, über ihre spontane Gestik als Spur des handelnden menschlichen Körpers, über die Materialität der Farbe, die nicht mehr Formen kreiert, sondern Substanz sichtbar macht.

Kurt Weber hat unmissverständlich malerisch Position bezogen und wesentliche Beispiele einer veränderten Auseinandersetzung mit diesem künstlerischen Medium vorgelegt. Darüber hinaus war er – nicht nur für seine Schüler – ein mit Aufmerksamkeit und Interesse ausgestattetes Gelenk zur Kunstszene jenseits der steirischen Grenzen. „Für Graz war Weber“, schildert sein Schüler Gerhard Lojen, „so etwas wie das Fernglas zur internationalen Kunstwelt. Oft organisierte er Vorträge und Filmabende, an die sich viele Gespräche und Diskussionen anschlossen. Jean Cocteaus ‘Orphee’ ratterte über einen alten Filmprojektor, an die Wand unseres Ateliers gestrahlt und nach jeder Filmrolle unterbrochen, aber von uns mit großer Spannung verfolgt. Es gelang ihm immer wieder, Filme über Künstler bei irgendwelchen Institutionen aufzutreiben. Über George Braque entdeckte er einen Streifen beim französischen, über Alexander Calder einen beim amerikanischen Kulturinstitut, und das kanadische lieferte die Spulen mit den abstrakten Filmen Norman McLarens, die mit Sicherheit vorher noch nicht in Graz zu sehen waren. Webers Wohnung am Opernring stand immer den interessierten Freunden und Schülern offen. Paul Celan besuchte ihn dort, und dem Dichter Max Hölzer war er tief verbunden…“9Gerhard Lojen, Der Blick hinter den Vorhang, in: Kurt Weber, op. cit. S. 35

Gottfried Fabian, 3 – 4 – 76 1976

Neben Friedrich Aduatz, der schon in der Zeit der NS-Herrschaft wichtige Abstraktionsschritte in seinem Werk gesetzt hatte, und von dem in der zweiten Hälfte der 40er Jahre Beispiele bekannt sind, die den Arbeiten des österreichischen Dreigestirns des „Informel in Österreich“, Maria Lassnig, Oswald Oberhuber, Arnulf Rainer, zur Seite gestellt werden können und müssen, wirkte auch Gottfried Fabian (*1905 in Dresden, +1984 in Voitsberg) im weststeirischen Voitsberg. Als Studienkollege von Hans Hartung verschlug es seine Familie 1944 in die Steiermark, wohin er nach jugoslawischer Kriegsgefangenschaft 1948 folgte. Nach reduzierten figuralen Kompositionen am Beginn der 50er Jahre, setzte er die Schritte in Richtung Abstraktion in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts mit großer Konsequenz. Auch bei ihm tauchen, wie bei Kurt Weber, immer wieder kalligraphische und skripturale Elemente als zentrale Bildmotive auf. Zunächst einem gestisch-malerischen Duktus folgend, mit dem er figurale und objekthafte Abbreviaturen auf die Leinwand oder die Hartfasertafel setzte, konzentrierte er sich in der Folge auf den variantenreichen Einsatz der Linie, die, immer in schwarz gehalten, einerseits einen Dialog mit den Farbflächen und -flecken zu führen scheint, auf der anderen Seite mit diesen gemeinsam den Bildraum in Form von malerisch-grafischen Spurensetzungen aktiviert. Dieses Aktivieren wirkt sich im Wesentlichen auf zwei unterschiedlichen, in die Gesamtkomposition integrierten, Ebenen ab: einmal als schichtartige Überlagerung der Malflächen durch die Linien, das andere Mal als abstrakt-formhaftes Gestaltungsmuster, an dem die „Leerstellen“ des Bildgrundes den gleichen Anteil haben wie die Zeichensetzung selbst.

In den meisten Fällen erscheint das Lineament wie ein über den begrenzten Bildraum hinausreichendes tektonisches Gerüst, das sich aus der schlichten linearen Zeichensetzung verdichtet und die Transformation der Bildfläche zum Bildraum bewirkt. Auch wenn gelegentlich der Versuch unternommen wird, Fabians Gestaltungen in erster Linie als Dialog mit der Natur zu interpretieren, müssen die formal-abstrakten Qualitäten dieser Bilder, die vor allem in den 70er Jahren ihren Höhepunkt erreichen, in den Mittelpunkt der rezeptorischen Überlegungen rücken. Wie kein anderer Künstler in der Steiermark setzt sich Gottfried Fabian mit einer elementaren Zeichensprache auseinander, die die Konstanten der Bildgrammatik immer wieder neu auslotet. Das bedeutet aber nicht, dass er sich der Malerei in einem grundsätzlich reflexiven Dialog stellt: Farbe, Fläche und Linie sind nicht hinterfragte Gestaltungsmittel, sondern entziehen sich lediglich der Aufgabe der Beschreibung von Sachverhalten, die jenseits des Bildfeldes und des Bildraumes liegen. Mit diesem künstlerischen Ansatz fügt sich der Maler und Zeichner in einen auf hoher Ebene stehenden internationalen Diskurs ein, der über die neuen Möglichkeiten und Bedingungen der Bildkunst seit Beginn der Nachkriegszeit geführt wird.

Vevean Oviette, Côte d’Azur, um 1964

Wie Weber und Fabian hat auch Vevean Oviette (*1902 in Graz, +1986 in Graz) den Kontakt mit der Kunstszene im Ausland gesucht und gefunden. 1934 wandert die Grazerin in die USA aus, wo sie nach verschiedenen Brotberufen von 1938 – 1949 eine Reihe von künstlerischen Techniken studiert. Den nachhaltigsten Einfluss hinterlässt das Studium der Ölmalerei bei Fernand Léger in New York (1944-45). Nach weiteren mehrjährigen Aufenthalten an der Cote d’Azur und in Paris kehrt sie 1951 für drei Jahre nach Graz zurück, um anschließend wieder in den USA arbeiten, unter anderem für die Zeitschrift „Vogue“. Seit 1962 lebte Oviette wieder in Graz, ist hier (schon seit 1950) Mitglied der Grazer Sezession und schließlich der „Gruppe 77“. Die Künstlerin fühlte sich während ihres gesamten Schaffens der Natur und ihren Erscheinungsformen Mensch, Tier und Landschaft verbunden. An ihren Kern versucht sie direkt vor Ort heranzukommen. Darum verlegt sie am Beginn der 50er Jahre ihre Existenz in die südfranzösischen Olivenhaine und zeichnet unter knorrigen Feigenbäumen, umgeben von Schafen und akzeptiert vom Schäfer von frühmorgens an auf den Weiden. Tiere, Menschen und Landschaft verschmelzen in dieser Zeit nahezu miteinander, weil sie sich ihrem Wesen nach aufeinander beziehen. Den zusammendrängelnden Schafen, den ausladenden Ästen der Bäume verwandt sind die Bauern und Bäuerinnen. In vielfältigen Variationen lösen ihre runden, geduckten Körper die geistige Vorstellung von der Erdverbundenheit dieser schweren Leiber ein.

Vevean Oviette, Schreitende Schatten 1968

Dabei hat Oviette nicht den monumenthaften Charakter der Figuren vor Augen, sondern ihre das Gesamtgefüge der Natur mit strukturierende Eigenschaft. Der kühne, sichere Schwung der Linie, das Gerundete und Vorkragende gründen auf sorgfältigster Naturbeobachtung und decken auf, was unter bloßen Oberflächenreizen zu verschwimmen droht. 1968 tauchen die ersten „Schreitenden“ auf, ein Thema, mit dem sich Vevean Oviette lange Zeit auseinandersetzt und das so etwas wie ein „Markenetikett“ für ihre Kunst geworden ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Architektur des menschlichen (weiblichen) Körpers und der Rhythmus der Zuordnung dieser in archetypischer Formulierung wiedergegebenen Formen zueinander. Auf dem Höhepunkt dieser Werkphase entwickelt Oviette mit Farbe und Form ein variables System akzentuierter Gestaltungen, in denen eine Stimmung als mögliches Beiwerk der Figuren ausgeschaltet und die Negativform in die kompakte Konfiguration mit einbezogen ist. Oviette, für die Kunst in erster Linie ein bildnerisches Problem darstellt, handelt die Fragen menschlicher Existenz und die Antworten auf die geistigen Herausforderungen in einer disziplinierten visuellen Sprache ab, die das Zufällige wie das Emotionale, also die inhaltliche Unruhe, aus dem Bild ausschließt.

Hannes Schwarz, Figur und Bett III 1973

Damit unterscheidet sich ihr Oeuvre entscheidend von dem aus Anger gebürtigen (*1926) und in Weiz lebenden Hannes Schwarz. 1944 für kurze Zeit an der Stuttgarter Kunstakademie ausgebildet, nimmt Schwarz seine künstlerische Tätigkeit erst 1948 wieder auf. Kontakte mit Anton Kolig und der Witwe Franz Marc’s erleichtern ihm, der von der nationalsozialistischen Herrschaft seelisch schwer gezeichnet ist, die erste Orientierung. Schwarz, Gründungsmitglied der „Jungen Gruppe“ und des Forum Stadtpark, beschäftigt sich Anfang der 60er Jahre in erster Linie mit Materialdrucken und Monotypien. Mit den „Figuren hinter Gittern“, die ab 1966 entstehen, setzen seine Befragungen der menschlichen Existenz ein, die von tiefem Pessimismus dem menschlichen Schicksal und der Zeit gegenüber getragen sind. Der Mensch wird zu einem in vielfacher Weise verwundeten Bündel fast animalischer Leiblichkeit. Trotz scheinbarer Nähe zu Beispielen aus dem frühen österreichischen Expressionismus gehen diese Gestaltungen weit über mögliche Vorbildwirkungen hinaus, da sie nicht nur die klassischen Proportionen verletzen, um eine inhaltliche Verdeutlichung zu erzielen, sondern das Tabu der Würde der menschlichen Gestalt bedingungslos brechen. Damit lassen sich diese Beispiele wie auch die „Figur-im-Bett-Serie“ (ab 1973) jenen schonungslosen Recherchen voranstellen, die in den direkten selbstbefragenden Körperkunst-Aktivitäten einer jüngeren Generation münden.

Hannes Schwarz thematisiert den Menschen in Bezug zu seinem Umraum wenig später auch in Bildern, in denen die menschliche Figur oder das, was von ihr übriggeblieben ist, nicht mehr selbst, sondern nur durch ein ihr zuzuordnendes Accessoire, meist in Form eines Tuches, anwesend ist. Im Anschluss daran wollte ein Blick in die Natur jenen Resonanzraum der vorhin Stürzenden und Geschundenen abtasten, ihr Gegenüber, in das sie ihre stummen Schreie stießen. Einer filmischen Überblendung gleich richtete sich die Linse langsam von den Gestalten weg in die Bedeutungsfolie der Leere, suchte den Gegensatz und jagte mit rasendem Zoom in das Nichts. Da war nicht Nichts – und Schwarz wusste dies. Was zunächst wie ein Ausklinken aus der Welt geschundener menschlicher Existenz anmutete, war schon eine neue Fragestellung. Das heißt, die existentielle Grundfrage war auch vor der Weite des neuen Untersuchungsfeldes nicht wegzuwischen. Die Bedeutungsebene des leeren, aber determinierten Grundes rückte vor der Folie des unmittelbaren Landschaftserlebnisses immer stärker in den Mittelpunkt, sie wurde in Analogie zur bisherigen dichten künstlerischen Auseinandersetzung zum Zentrum der Beschäftigung – Landschaft wurde zum Spiegelbild humaner Existenz.

Hans Nagelmüller, O.T., um 1950

Eine Reihe weiterer Künstler und Künstlerinnen aus dem Kreis des Forum Stadtpark bzw. der Sezession bestimmen in den 50er und 60er Jahren das Kunstgeschehen in der Steiermark. In Ihren Werken bilden unterschiedliche Abstraktionsschritte die Grundlage der grafischen und malerischen Gestaltung. Mit dem ältesten von ihnen, Hans Nagelmüller (*1903 in Graz, +1953 in Graz), tritt für kurze Zeit eine bemerkenswerte Persönlichkeit mit einem für die Steiermark zu diesem Zeitpunkt außergewöhnlichen Formenrepertoire an die Öffentlichkeit. Nagelmüller war Autodidakt, hat aber immer wieder den Kontakt zu heimischen Künstlern gesucht. Anfangs war dies vor allem Erich Hönig, später Kurt Weber und Vevean Oviette. Schon aus den 30er Jahren sind Arbeiten bekannt, die ihren Stil aus der Nachfolge des Expressionismus beziehen. Ende der 40er Jahre sind auch Wald- und Stadtlandschaften das Thema von Nagelmüller, der sich auch als Gebrauchsgrafiker versuchte und in erster Linie Kinoplakate gestaltete. 1950 beginnt sich der Künstler dezidiert vom Naturvorbild zu lösen. Es ist nicht mit Sicherheit zu belegen, wird aber immer wieder vermutet, dass Nagelmüller Anregungen aus der Kunst Paul Klees bezogen hat. Darauf deuten in erster Linie sein ab diesem Zeitpunkt absolut flächiger Stil und der Hang zu eigenartigen Konfigurationen. Nagelmüller schaltet jedenfalls jede atmosphärische Wirkung aus seinen Gemälden aus, setzt klar und deutlich geometrische Formen aneinander, unterdrückt die Dynamik der Farbwirkung zugunsten einer eher gleichmäßigen Verteilung von stark umrandeten Farbfeldern, die aber deswegen nicht ohne deutliche Akzentuierungen bleiben.

Auch wenn in einzelnen anderen abstrakten Gestaltungen steirischer Künstler – zum Beispiel im „Frühlingsfest“ von Friedrich Aduatz, 1952 – eine Tendenz zu tektonischen Gestaltungen, die der Form und nicht der Figur folgen, bemerkt werden kann, geht Nagelmüller in der kurzen Zeit seiner klar ausgerichteten abstrakten Schaffensphase den konsequentesten Weg. Er enthebt seine Formen jeder figuralen und materiellen Qualität, bezieht sie ausschließlich auf den zweidimensionalen Bildträger und lässt dadurch Assoziationsmöglichkeiten mit dem Gegenständlichen erst gar nicht aufkommen. Erst in den späten 70er Jahren hat sich Gerhard Lojen (*1935 in Graz) mit dem Farbraum und den darin enthaltenen, meist streng flächig-seriell angeordneten, Modulationsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Diese Schaffensphase Lojens gründet auf anderen Voraussetzungen, wobei auf eigenständige Weise Erkenntnisse und Realisierungen der op art verarbeitet werden.

Mario Decleva, Blätter und Blüten 1956/57

Eine der auf verschiedenen Ebenen wichtigsten Persönlichkeiten im Graz der 50er und 60er Jahre war Mario Decleva (*1930 in Lussingrande/Veli Losinj, +1979 in Wien). Seit 1952 Mitglied der Grazer Sezession konnte er rasch internationale Kontakte knüpfen, mit der Auswahl der Kontaktpersonen und der Künstler aber auch deutlich das Umfeld abstecken, in dem sich die Grazer Künstlervereinigung zu orientieren vorhatte. Dabei ging ein Riss durch die bisher für gültig erachteten Fundamente. Die für Österreich lange Zeit so bestimmende Tradition des Expressionismus wurde zunächst durch die Klassiker der Moderne, in erster Linie Picasso, Mondrian, Klee und Kandinsky, ersetzt, kurze Zeit später durch unmittelbare Verbindungen mit den Zeitgenossen. Auch die heimische Tradition und die aus dieser erwachsene Gegenwart geriet ins Wanken. Am deutlichsten wird dies im Verhältnis zur wichtigen Bezugsperson Rudolf Szyszkowitz, der an der Kunstgewerbeschule neben Alfred Wickenburg Lehrer und unumschränkter Herrscher über weiter fortzusetzende Kunsttendenzen war. Szyszkowitz’s Werk war von formaler Strenge und tiefer Religiosität durchdrungen und auf das Gegenständliche im Bild fixiert. Seine überzeugende Haltung fand auch das Interesse des Wiener Kunsttheoretikers Otto Mauer, bis dieser zur großen Enttäuschung seines Grazer Freundes in das Lager der Informellen überwechselte. Mauer erkannte in diesen international praktizierten Ansätzen ein erhebliches spirituelles Potential, das in Österreich zu fördern er unermüdlich bestrebt war. So setzte er sich mit großer Überzeugung und Kraft im Rahmen der Galerie nächst St. Stephan für die schon genannten Persönlichkeiten Lassnig, Oberhuber und Rainer sowie für Josef Mikl und Wolfgang Hollegha ein. Declevas Entscheidung für die abstrahierende Kunst führte zwar zu einem Bruch mit seinem Lehrer Szyszkowitz, wies dem Künstler aber jenen Weg, auf dem er Bedeutendes zu leisten imstande sein sollte. Darüber hinaus war Mario Decleva aber auch maßgeblich daran beteiligt, dass internationale Kunstkritiker und Museumsdirektoren nach Graz kamen, um sich auch mit der steirischen Kunst vertraut zu machen. Eine der Folgen dieser Kontakte war die Einladung von Künstlern zu internationalen Ausstellungen – so wurde beispielsweise Gottfried Fabian von Willem Sandberg in Amsterdam präsentiert – eine für Graz ebenso wesentliche Folge waren Ausstellungen mit Beiträgen informeller und neuer konstruktivistischer Nachkriegskunst. So stellten Hans Hartung, Alfred Manessier, Pierre Soulages, Maurice Estève, Afro Basaldella, Victor Vasarely, Bruno Bruni, Piero Dorazio, Renato Guttuso im Künstlerhaus im Rahmen des turnusmäßigen Sezessionstermins aus. Seine Kontaktfreudigkeit verschaffte Mario Decleva nach dem Austritt aus der Sezession (1959) und der Übersiedlung ins Forum Stadtpark auch in der neuen Künstlervereinigung rasch eine wichtige Position.

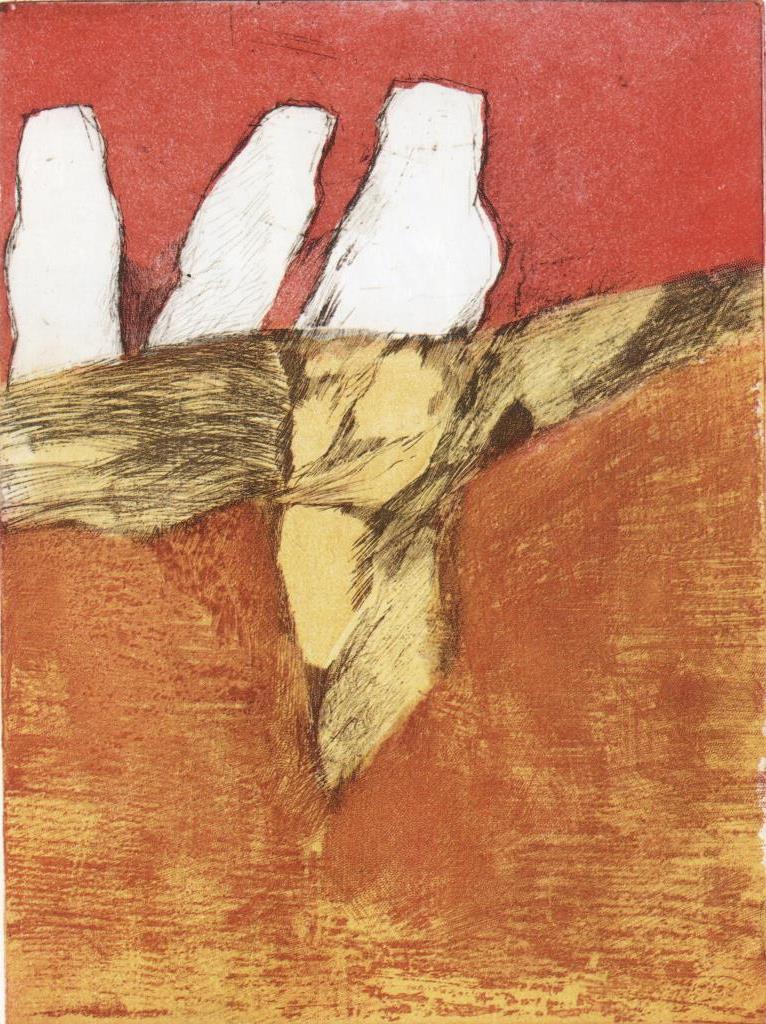

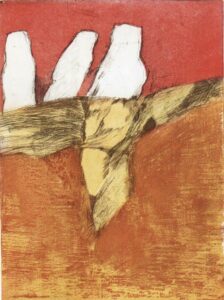

Mario Decleva, Symbollandschaft 1969

Der Schritt in die Abstraktion war für Mario Decleva gebunden an die Möglichkeiten, Formprinzipien zu erkennen und darzustellen. Sein Weg führt ihn nicht in die informelle Malerei und Grafik. Diese war ihm ein besonderes persönliches, aber auch allgemeines Anliegen. So hatte er sich mit großem Einsatz um die Erlernung und Weiterentwicklung verschiedenster grafischer Techniken bemüht und zugleich im Forum Stadtpark eine Druckgrafik-Werkstatt eingerichtet, um diesen künstlerischen Bereich neu zu beleben. In einem ständigen Dialog mit der Natur – hier greift der für Österreich so bezeichnende Begriff der Naturabstraktion – sucht er Gestaltungsprinzipien zu erkennen und aus der Fülle von Erscheinungsformen herauszulösen und ihnen eine bildnerisch gültige Form zu verleihen. Im Bild entstanden neue formale Konstellationen, die sich zwar auf die tektonischen, vegetabilischen oder organischen Grundmuster bezogen, diesen aber einen neuen Platz durch die künstlerische Bearbeitung bzw. Neuformulierung verschafften. Das Archetypische und der Urgrund der Dinge spielen bei diesen über die menschliche Figur hinausreichenden Figurationen eine entscheidende Rolle. Das Gegenständliche wird dabei auf die Funktionen des Bildbauprinzips fokussiert: in der realen Welt als Auswahl aus den zahlreichen Erscheinungsformen, in der Welt der Bilder als Konfiguration, die parallel zur Natur mit den Gesetzen einer veränderten künstlerischen Grammatik ausformuliert wird.

Luis Sammer, Ein Jahr nach dem Feuer 1984

Ein grundsätzlich vergleichbarer künstlerischer Ansatz taucht im Werk von Luis Sammer (*1936 in Stainz bei Straden) auf. Der Schüler von Richard C. Andersen und Herbert Boeckl hat in zahlreichen Studienreisen nach Skandinavien (von 1959-1961) seine ersten eigenständigen Bildgestaltungen ausformuliert. Geprägt vom Eindruck einer kargen Landschaft – sie spielt bis in die Gegenwart eine entscheidende Rolle in seiner Kunst – sucht Sammer diesen Eindruck durch eine Konzentration auf das Wesentliche des optischen Erlebnisses zu charakterisieren. Die Formen werden blockhaft auf die Bildebene gesetzt, sodass sich das offene Schauen zu einem geschlossenen Sehen verdichtet. Es wird in Sammers Öl- und Aquarellmalerei rasch deutlich, dass er dem optischen Befund seine eigene emotionale Rezeptionsform beifügt. Das bedeutet eine neue Zusammenschau der Gegenstände und eine farbige Überhöhung. Im Gegensatz zu Decleva ist Sammer nicht in diesem Ausmaß Bildarchitekt, sondern jemand, der Ordnungen über die strukturelle Beschaffenheit von Dingen herzustellen bemüht ist. Im Verlauf der künstlerischen Entwicklung verfeinert sich das Strukturprinzip, die materielle Beschaffenheit von Landschaft und Objekt wird vielfältiger und ausdifferenzierter dargestellt.

Luis Sammer, Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, Kapellenraum des Bischöflichen Seminars in Graz 1965

Es ist auch immer wieder überraschend, mit welcher Leuchtkraft und Dichte das eine oder andere Material, von der Landschaft über Gesteine bis hin zu den Booten, die an der adriatischen Küste vertäut sind, auf der Leinwand oder dem Papier seine in Farbe übersetzte Stofflichkeit zu entfalten imstande ist. Sammer sieht in den Eindrücken der Natur, deren Oberfläche er sich oft bis auf wenige Zentimeter Abstand nähert, um nicht nur ihre Beschaffenheit, sondern vor allem ihr Wesen sichtbar zu machen, das Wirken eines schöpferischen Prinzips. Dieser im christlichen Sinne interpretierten Schöpfung fühlt er sich Zeit seines künstlerischen Wirkens verpflichtet. Auch im Kontext des sakralen Bereichs selbst, für den er in erster Linie zahlreiche Glasfenstergestaltungen vorgenommen hat – u.a. in der Kapelle des Bischöflichen Gymnasiums in Graz, der Pfarrkirche Weißenbach bei Liezen, der Pfarrkirche Mitterdorf und Kapelle in Göß bei Leoben -, stellt er unter Beweis, dass mit den Gestaltungsmitteln der Abstraktion eine intensivere und überzeugendere Annäherung an das spirituelle Moment erfolgen kann als mit herkömmlichen realistischen Bildlegenden.

Rudolf Pointner, Die tanzenden Juden, in: Plan, Heft 1, 1938

Vergleicht man das Schaffen Rudolf Pointners (*1907 in Zara/Zadar, +1991 in Graz) mit den bisher erwähnten wichtigen und exemplarisch vorgestellten Ansätzen in der steirischen Kunst, die wesentliche Markierungspunkte zu liefern imstande sind, bereichert es die vielfältigen Produktionen vor allem in den 50er und 60er Jahren um einen neuen Aspekt. Zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit setzt sich der Autodidakt Pointner mit Schriftmalereien auseinander, die sich auf surreale Texte beziehen. Seine bereits erwähnte mutige Mitarbeit an der ersten Nummer der Kulturzeitschrift „Plan“ (1938) hat zu einer weitgehenden Unterbrechung dieser Arbeit geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Pointner Mitbegründer des „Wiener Art Club“ und lässt seine Wertschätzung des surrealistischen Kunstansatzes wieder aufleben. Von dieser Basis aus beeindruckt ihn aber auch die informelle Kunstbewegung, die in Österreich mit einigen wesentlichen Modifikationen gegenüber der internationalen Strömung rasch aufgenommen und mit wichtigen Beispielen belegt wird.

Rudolf Pointner, Ischia 1970

Pointner reduziert am Beginn seiner Präsidentschaft der Grazer Sezession (1953-1967) seine Bildmotive, im Gegensatz zu Franz Roglers figurativem Surrealismus, auf „magische Zeichen“. Unter Verwendung verschiedenster Materialien wie Schnüre und eingefärbte Stoffe entstehen reliefartige farbige Bildwerke, wobei der Bildgrund durch eine grobe „Flechtung“ den dahinter liegenden Raum als dunklen Fond in die Wirkung mit einbezieht. Die Figurationen nähern sich, auch wenn sie als „Arabeske“ bezeichnet sind, abstrahierten surrealistischen Gestalten an. Auch in der späteren Phase, in der Pointners Werke eine ausgeprägte dekorative Formensprache aufweisen, lassen sich die verschiedenen „Muster“ auf diese Gestaltungselemente zurückführen. Die entscheidende Bedeutung des streitbaren Sezessionspräsidenten lag nicht nur in der Ausbildung seines eigenen Werkes, das er sehr selbstbewusst, aber ohne in der steirischen Kunstlandschaft weiter stilbildend zu wirken, entwickelte, sondern vor allem in einer grundsätzlichen Positionierung der Künstlervereinigung, die sich in Richtung der lyrischen Abstraktion wie der Ausbildung einer im Vergleich zur heimischen Tradition neuen Semantik bewegte.

Günter Waldorf, Komposition Nr.3, 1959

Günter Waldorfs (*1924 in Graz) künstlerischer Beginn wird auch von einigen engagierten surrealistischen Bildformulierungen begleitet, auf die in den frühen 60er Jahren meditative strukturalistische Arbeiten folgen. Sehr bald darauf widmet er sich sowohl als feinfühliger Zeichner wie als kräftig formulierender Maler dem Porträt. Während viele seiner Künstlerkollegen im Forum Stadtpark, darunter auch seine langjährige Lebenspartnerin Elga Maly, die weitreichenden Möglichkeiten der Abstraktion bzw. des abstrahierenden Gestaltens in immer neuen Variationen ausloten, scheint es, als ob Waldorf nunmehr ausschließlich eine „Neue Figuration“ auf seine künstlerische Fahne heftet. In den Porträts und „Baby Faces“ wird aber weniger die „Neue Figuration“ als vielmehr ein durch die pop art angeregter Zugang zur menschlichen Figur, besser das in den unmittelbaren Wahrnehmungsbereich des Künstlers herangezoomte Gesicht, das teilweise nur mehr über den Mund, die Nase und die Augen als Motiv wahrnehmbar ist, markant verbildlicht. Waldorfs Werke dieser Zeit unterscheiden sich von den pop-art-Ikonen, die direkt aus der medialen, also der zweiten, Wirklichkeit ins Bild gesetzt werden, durch eine ironisch-kritische Haltung. Diese besteht einerseits darin, dass sehr allgemeine und banale Themen auftauchen (Toilette), andererseits in der Verunklärung räumlicher aber auch flächiger Zusammenhänge. Bekannte Gesichter aus Kunst und Politik verlieren trotz des in die Zweidimensionalität projizierten und in ihr entwickelten Gestaltformats nichts von ihrer Charakteristik, das heißt von ihrer Gegenständlichkeit. Auch dann, als sich Waldorf wieder der Landschaft zuwendet, bleibt der von ihm ausgeübte Flächenstil in vollem Umfang erhalten.

Günter Waldorf, Landschaft und Architektur 1994

Das Imaginäre von Architektur und Landschaft steht im Mittelpunkt der immer rigoroser vorgetragenen Bildfindungen. Architektur, das ist bei Waldorf eigentlich eine ihrer Urformen: das Haus – Landschaft, das ist die gerade noch sichtbare Form, die sich durch die kaum erkennbare Horizontlinie vom Himmel trennt. Das Dach, die Dreicksform des Giebels, die farbig zart nuancierten Elemente des Gehäuses verschränken sich bis zum konstruktivistischen Ordnungsprinzip des Bildes. Mit einem ausgeklügelten, sicher ins Bild gesetzten Flächensystem hebt Waldorf den direkten Realitätsbezug auf. Auch seine Köpfe haben sich diese Raum- und Körpertransformation zu Eigen gemacht. Sie ist neben den prononcierten Proportionsverschiebungen in erster Linie für die unverwechselbare Ironiestufe seiner Figurationen verantwortlich. In Landschaft und Architektur schwingt in dieser entschieden reduzierenden Methode eine andere Konnotation, nämlich die des Archetypischen, mit. Auf derselben künstlerischen Realisierungsstufe und mit den immer stärker eingesetzten Mitteln des Zooms, scheinen sich die Gestalt-Größen untereinander zu vermischen, und im selben Moment kippt die eine Realität in die andere um. Giebel/Berg, Gehäuse/Feld werden im ähnlichen prototypischen Aufbau ununterscheidbar. Mehrfach hat Günter Waldorf Ideen in die Welt gesetzt. Nicht erst Ende der 80er Jahre, als er im südsteirischen Grenzlanddreieck ein „Waldorf“ gründen wollte, „als erstes ganzheitliches Kulturdorf der Welt“.10Vgl. Werner Fenz, in: Waldorf. „Landschaft und Architektur“, Ausstellungskatalog, Graz, Neue Galerie, 1994 Waldorf – der steirische Boxmeister im Bantamgewicht – war der Ideenlieferant und Promotor des Forum Stadtpark, er gründete die „Styrian Artline“ (1970) und erhob 1984 die Forderung nach einem Museum für Moderne Kunst: der Beginn der bisher noch nicht abgeschlossenen Debatten um das Grazer Kunsthaus, das ursprünglich als „trigon“-Museum konzipiert war.

Die steirische Skulptur war über lange Zeit von eher traditionellen Wert- und Werkvorstellungen geprägt. Alexander Silveri und Walter Ritter sind als Proponenten dieser klassischen, noch stark vom Ausdruck geprägten Formensprache anzusehen. Mit Josef Pillhofer, Fritz Hartlauer und Gerhard Moswitzer verändert sich die Sprache in Bezug zum dreidimensionalen Objekt entscheidend.

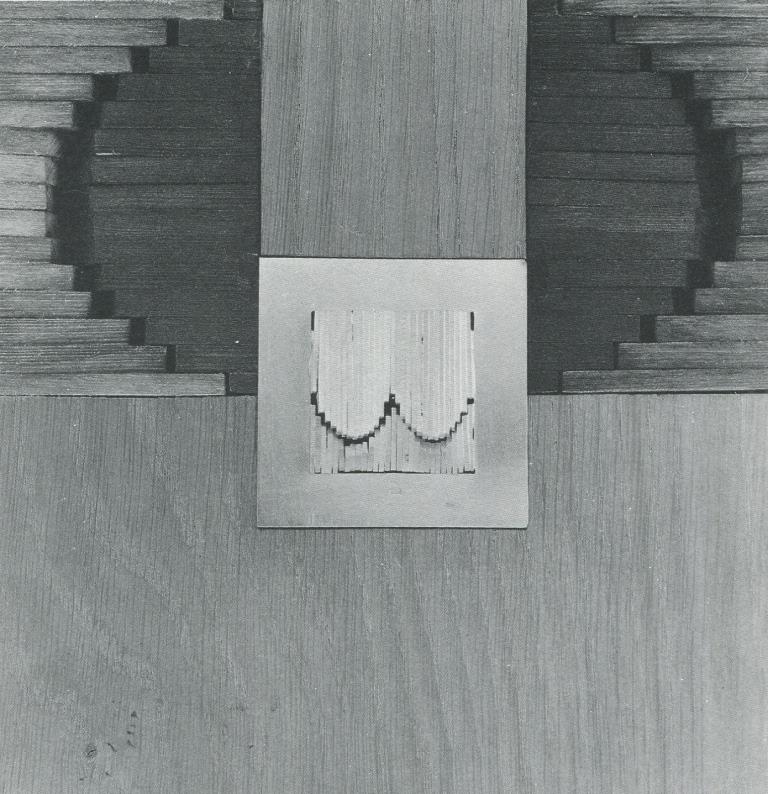

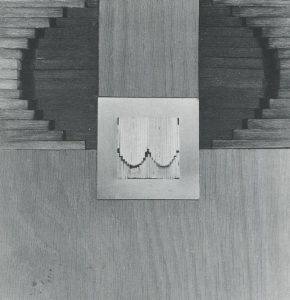

Josef Pillhofer, Entwurf für Ehrengräber, Detail 1972

Das künstlerische Werk von Josef Pillhofer (*1921 in Wien), der in Mürzzuschlag aufwuchs, bei Fritz Wotruba in Wien und bei Ossip Zadkine in Paris studierte, wird über weite Strecken von einem kubistischen Formprinzip beherrscht. Dieses gründet aber in der von Pillhofer umgesetzten Form auf dem „Gestalthaften in der Natur“. Dadurch wurde er, nach eigenen Aussagen, davon abgehalten, sich frühzeitig an bestimmten künstlerischen Manieren oder speziellen Techniken zu orientieren. Räumlichkeit und Tektonik sind die entscheidenden Gestaltungsprinzipien, die Pillhofer auch trotz oder gerade wegen seines starken Naturbezugs nie aus dem scharf geschulten Auge verliert. Der konzentrierte Blick auf die menschliche Gestalt aber ebenso die Verarbeitung der Eindrücke aus landschaftlichen Formationen (wie in einer großen Serie von Zeichnungen dokumentiert) lässt Pillhofer die im Gegenstand der Anschauung enthaltenen formalen und den Raum bestimmenden Kriterien erkennen. Dazu tritt die kontinuierliche Beschäftigung mit der abstrakten Form des Kubus, der als „ideale Form“ auf die Notwendigkeit des Gestaltungsprozesses projiziert wird. Gerade diese unterschiedlichen Wege zur Abstraktion und von der Abstraktion aus lassen das Werk Pillhofers zu einer dialektischen Schnittstelle zwischen Wirklichkeitsbezug und stereometrischen Grundmodulen werden und reichern den Abstraktionsbegriff um wesentliche Momente seiner fortwährend neu praktizierten Praxis an. Auf der einen Seite ist der Blick des räumlich Sehenden auf die uns umgebenden Formationen und Gestalten, auf der anderen Seite der Umgang mit autonomen Bestandteilen, die durch ihre konkreten Formqualitäten die grundlegenden räumlichen Dimensionen in sich tragen. Die Zerlegbarkeit der Wirklichkeit in einzelne Bauteile wird durch den Bau einer geformten Wirklichkeit aus über die Mathematik hinausreichenden Grundkomponenten zur schöpferischen Antithese.

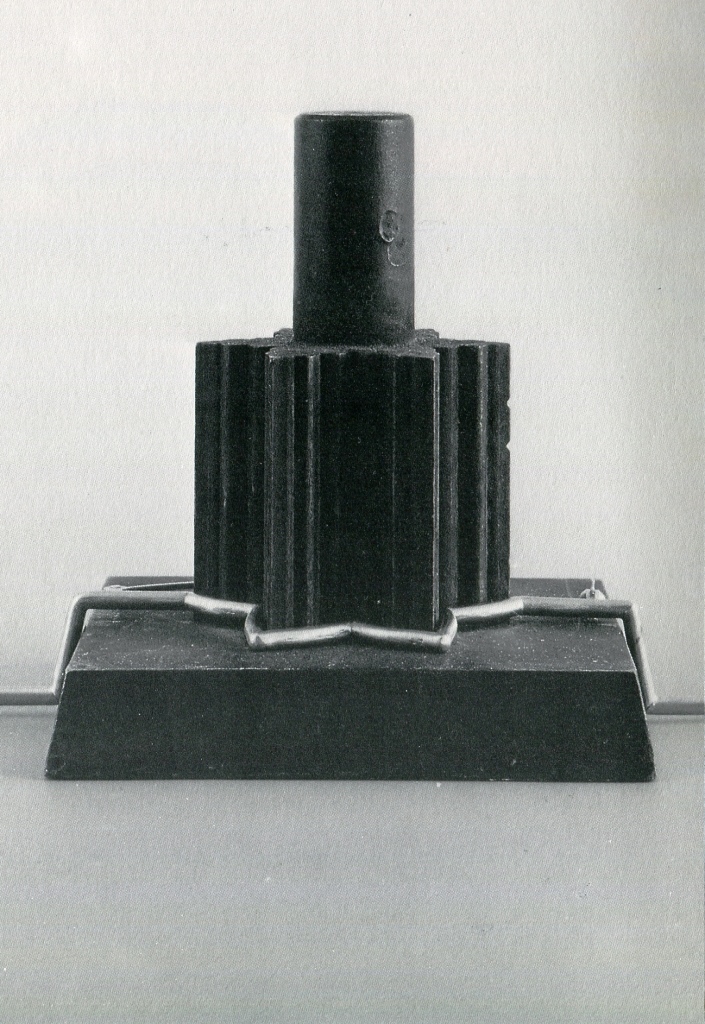

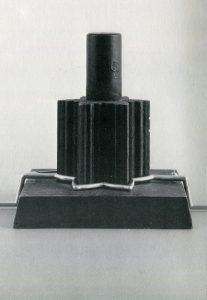

Fritz Hartlauer, Urzelle 1958/5

Fritz Hartlauer (*1919 in Kumberg, +1985 in Graz) hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner „Urzelle“ das Zentrum oder den Kernbereich zu berühren. Sein in dieser Form geprägter Ansatz in der Skulptur entfernt sich vom Gestalthaften, soweit dies die menschliche Figur betrifft, nicht aber vom Problem der Gestalt als künstlerisches und geistiges Zeichen. Damit wird die Skulptur aus dem Dialog mit dem Modell befreit und wendet sich in einer unvergleichbaren Formulierung anderen Bezugssystemen, kosmischen und spirituellen, zu. Hartlauers analytischer Geist entwickelt Schritt für Schritt ein System der Urzelle, das er seit 1955 als bewusste geometrisch-symbolische Gestaltungsweise einsetzt. Das Kreuz und das Achteck sind die Grundformen seiner Arbeit, die einen – für die steirische Kunstlandschaft dieser Zeit überraschenden – stark konstruktiven Zug aufweist. Dennoch lässt sich aus den minimalistischen Grundelementen eine variable und vieldeutige Symbolsprache ableiten, die nicht nur, wie es bisher meist der Fall war, in eine Richtung gelesen werden darf. So verweist das Urzellensystem einerseits zwar auf das Weltganze, seine elementare Materialität und – durch die Überlagerungen in Form der Kreuzsymbolik – auf die geistigen, im speziellen Fall christlichen, Deutungsmuster. Andererseits kristallisieren sich Masse und Energie in einer skulpturalen Gestalt aus. Die Bauelemente, die in einer übersichtlichen und kompakten Anordnung eine konsequente, obsessiv realisierte modulartige Matrix erkennen lassen, scheinen über ihre stringente ästhetische Erscheinung hinaus ungeschützt und offen dem modellhaften, experimentellen Eingriff ausgeliefert zu sein oder auf diesen zu verweisen.11Hartlauer hatte schon Ende der 60er Jahre nachweislich von den Möglichkeiten der Gen-Technologie Kenntnis. Vgl. Alexandra Voitl, in: Ausstellungskatalog Fritz Hartlauer, Rupertinum, Salzburg 1991 Besonders in den reliefartigen und grafischen Realisierungen (oft mittels Lichtbogenzeichnung) stellt sich aus einem aktuellen Blickwinkel die Frage, wieweit wir unter der Prämisse einer transformativen und zeitlich akzentuierten Sicht Präfigurationen elektronischer Datenübermittlung in dem bisher ausschließlich als metaphysisches Gerüst interpretierten Formenvokabular vor uns haben.

Gerhard Mosswitzer, Mahnmal zur Erinnerung an die Ereignisse im Jahre 1934, Graz 1984

Die skulpturalen Ausdrucksmöglichkeiten wurden ab den 60er Jahren von Gerhardt Moswitzer (*1940 in Maria Lankowitz), zunächst in Voitsberg von Gottfried Fabian gefördert, später nach Wien übersiedelt, mit seinen „Stelen“ aus rostendem Corten-Stahl und den darauf folgenden Königsfiguren um eine interessante Dimension bereichert. Moswitzers Arbeiten zeichnet von Anfang an ein Bruch mit der Tradition des Figuralen, wenn dieses in erster Linie der menschlichen Figur zugeordnet ist, aus. Seine Gestalten und Gestaltungen signalisieren immer eine gewisse Nähe zum Maschinenhaften, zum Technischen, seine Objekte seit den 80er Jahren – Tische, Rahmungen, verglaste Eisenkuben – schließen das Thema des Raums in sich ein. Im Rahmen aufgespannte Metall-Materialien verschiedensten Zuschnitts, in der schichtenweise vorgenommenen formalen Besetzung unterschiedlicher Koordinaten im konzentrierten Raumgeviert, das sich jeder Form von Monumentalität verweigert, erhält die Skulptur nicht nur eine neue Fasson, sondern auch eine veränderte Identität.

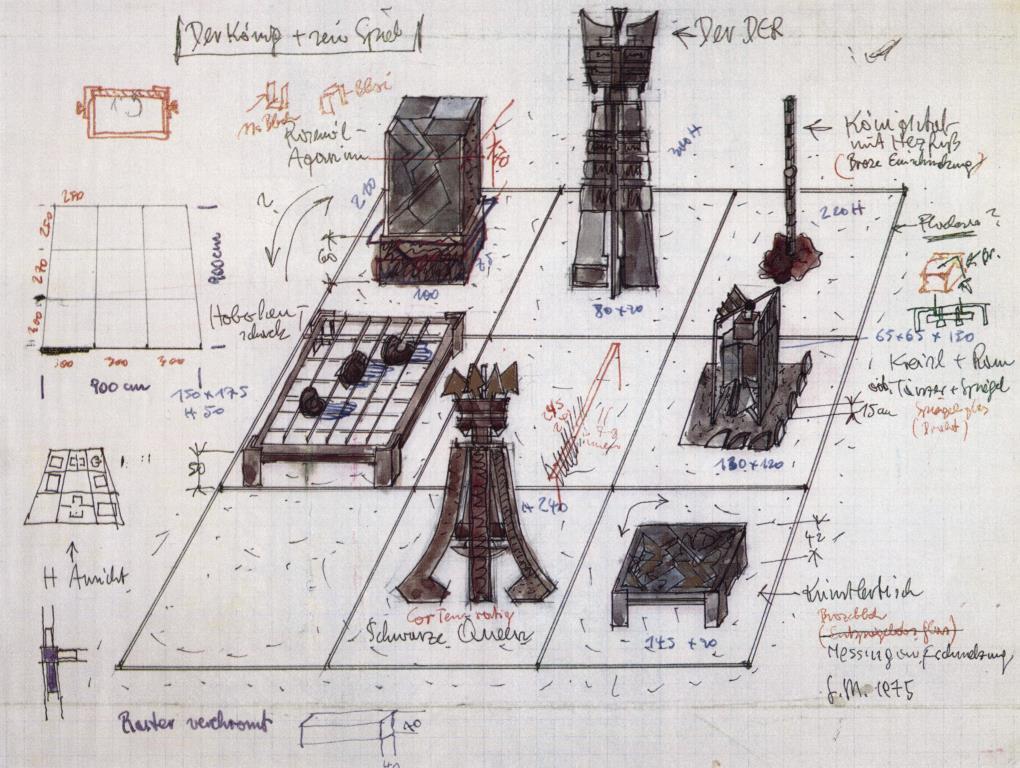

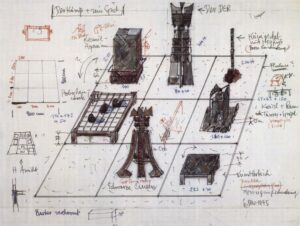

Gerhardt Moswitzer, Skizze zu Der König + sein Spiel 1975

Sie löst sich ebenso wie bei Hartlauer aus den letzten mimetischen Klammern, die auch bei manchen rigorosen Abstraktionsschritten nicht aufgelöst werden wollten oder konnten. Eine der Qualitäten im Werk von Gerhart Moswitzer ist die Standfestigkeit auf den nicht befestigten Banketten schnurgerader stilistischer Straßen: auf der einen Seite ein Material, das häufig dem Rost ausgesetzt wird und dabei seine unnachahmliche Farbe erhält, dabei aber durch die eindeutige formale Konzeption nie außer Kontrolle in Richtung „Poesie“ des Fragmentarischen oder Verbrauchten gerät, auf der anderen Seite eine intellektuelle Intuition, in eigensinniger Weise mit den Phänomenen räumlicher Gestaltung umgehen zu können und dabei auf formale Disziplin weder zu verzichten noch diese zum sterilen Selbstzweck zu erheben.

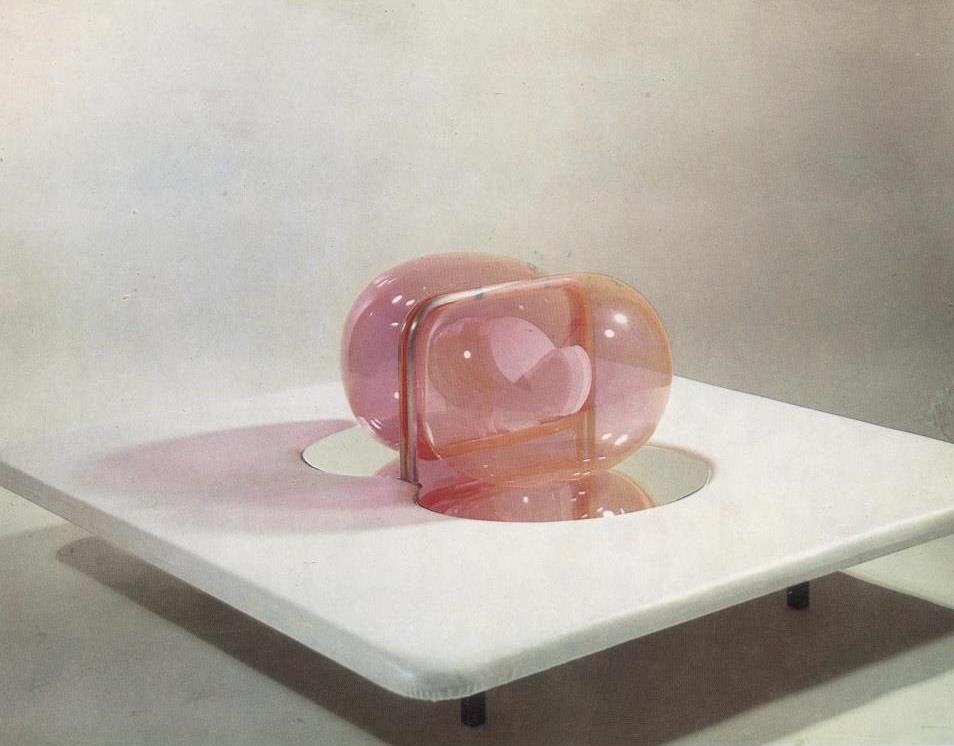

Nobert Nestler, retort happiness oder des eigenwilligen apfels eigenwilliger kern 1972

Schon am Beginn der 70er Jahre finden sich in der Steiermark Beispiele für die Einbeziehung neuer Materialien in die Skulptur, wodurch auch die in den Begriff gelegten Ansprüche völlig anders ausdifferenziert werden. Norbert Nestler (*1942 in Wien, seit 1966 in Graz) hat als einer der ersten farbloses oder farbiges Plexiglas in einer schlicht und einfach mit „Objekte“ benannten Serie zum Einsatz gebracht. Dieses „Material der Zeit“, das sich auch zu Kugelhälften tiefziehen ließ, und seine Konfrontation mit anderen wie Aluminium, Spiegel oder Kunstleder mussten veränderte optische Qualitäten für die Rezeption der objekthaften Gestaltungen einführen: Form und Farbe tauchen in einer bisher nicht verwendeten Dimension auf; die Materialsprache signalisiert auf der einen Seite eine fast absolute Künstlichkeit der zu Ensembles zusammengefügten Gebilde, auf der anderen Seite werden unversteckte Assoziationen zur Alltagsästhetik hergestellt. Die handwerkliche Präzision baut nun auf Verbindungen, Verschraubungen, Vernietungen, auf den exakten Zuschnitt der einzelnen Elemente. In weiterer Folge präsentiert Norbert Nestler immer wieder umfangreiche Werkgruppen, Projekte, Ideen und Realisationen der Öffentlichkeit. Er führt auf verschiedene Art und Weise auch den Dialog zwischen Künstler/Kunst und Publikum/Öffentlichkeit, er tritt dazwischen – wie Othmar Krenn auf einer anderen, noch direkteren Bezugsebene – von Zeit zu Zeit auch als Selbstdarsteller, als Aktionskünstler auf.

In diesem Zusammenhang kann man das Jahr 1973 (trigon: Audiovisuelle Botschaften) als einen wichtigen und das Kunstleben der Steiermark nachhaltig beeinflussenden Ausgangspunkt reklamieren. Der in diesem Jahr erstmals in großem Umfang veröffentlichte Mediendiskurs sollte über den eigentlichen Anlass und den dadurch auch eingegrenzten Rahmen hinaus Auswirkungen auf die Kunstdiskussion und schließlich auf die Kunstpolitik bis in die jüngste Vergangenheit haben.

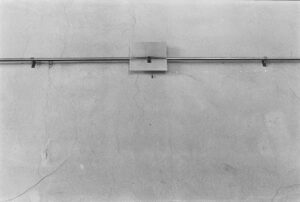

Richard Kriesche, Ausstellung der Galerie beim Minoritensaal in der Galerie beim Minoritensaal, Graz 1972

An der Person von Richard Kriesche (*1940 in Wien ) soll ausführlich gezeigt werden, auf welche Weise der Kunstbegriff gegenüber den bisher aufgelisteten Positionen verändert wurde und welche Rolle dabei die Medien- und die Konzeptkunst, aber auch die neu formulierten Ansprüche der Kunst innerhalb einer durch verschiedenen Systeme bestimmten Realität – einschließlich der Kunstrealität – insbesondere in der Steiermark, gespielt haben. 1972 richtete Kriesche eine „Ausstellung der Galerie beim Minoritensaal in der Galerie beim Minoritensaal“ ein. Damit sprach er eine seiner ersten konzeptuellen Diktionen klar und deutlich aus: An den Orten der Installation wurden Wandausschnitte fotografiert. Diese Fotos, in der Größe der Wandausschnitte entwickelt und auf sie – im wahrsten Sinn des Wortes – zugeschnitten, substituierten die fotografierten Wandausschnitte am Ort ihrer fotografischen Aufnahme. Die eine Realitätsebene – die des Ausstellungsortes – wurde von der zweiten Realitätsebene – der der Fotografie – überlagert. Eine Realität ersetzte die andere, ohne dabei die Identifikation zwischen Wirklichkeit und Abbild der Wirklichkeit voneinander abzulösen: Die üblicherweise unterschiedlichen Erfahrungsmuster wurden zur Deckung gebracht. Gegenläufig zum Einsatz der Fotografie in anderen Zusammenhängen wurde die Illusion am Ort der Aufnahme selbst dargestellt und den beiden Wirklichkeitsebenen die Vergleichsbasis entzogen, da ja eine die andere ersetzte. Damit lotete Kriesche systematisch Wirklichkeitsverhältnisse aus, in erster Linie natürlich die Authentizität einer Fotografie, die die Wirklichkeit verstellte. Hier zeigte sich die Bedeutung des medialen Segments innerhalb konzeptueller Überlegungen schon mit großer Deutlichkeit.

Richard Kriesche , Kapellenstraße 41, trigon 73, Audiovisuelle Botschaften, Graz 1973

Das Projekt „Kapellenstraße 41“ (1973) war eine Fortführung dieses Ansatzes im und mit direktem Bezug zum sozialen/öffentlichen Raum. Eine ehemalige Barackensiedlung in der Nähe des Urnenfriedhofs wurde zum Ort künstlerischer Intervention. Es handelte sich um die Veröffentlichung von privatem Raum (schlechtester sozialer Kategorie) im Maßstab 1:1, reduziert auf die Zweidimensionalität der riesigen Fotobahnen: „Ein Innenraum wird so fotografiert, daß jeweils von der gegenüberliegenden Wand ein Foto gemacht wird. Dieses Foto wird auf Originalgröße vergrößert und auf der betreffenden Außenwand der Wohnung angebracht. Damit wird das Innere nach außen gestülpt, der Raum transferiert, ohne daß die Funktion des Raumes dadurch in seiner bisherigen Kontinuität unterbrochen worden wäre. Die Montage der Fotos wird mit einem Videorecorder aufgezeichnet und auf einem innerhalb des Wohnraums befindlichen Monitor live wiedergegeben. Die Wohnungsinhaber werden von einer zweiten Kamera aufgezeichnet, wie sie im Monitor sehen, was draußen vor sich geht. Diese Aufzeichnung wird wieder nach draußen übertragen“.12 Richard Kriesche, in: trigon 73 audiovisuelle Botschaften, Ausstellungskatalog, Graz, 1973 Mit dieser permanenten Erweiterung der Räume bzw. mit der schrittweise immer wieder reproduzierten Reproduktion scheint sich eine unendliche Kette von an das ursprüngliche soziale Raumvolumen gekoppelten Raumdimensionen zu ergeben. Sie dienen dem Kommunikationsaustausch von innen nach außen und von außen nach innen. Kriesche bedient sich hier konzeptueller Methoden, um damals schon der Kunst einen „realen Sinn“ zu geben. Er verlässt den Kunst-Raum, sucht sich einen Interventionsort, der außen, direkt innerhalb der gesellschaftlichen Öffentlichkeit liegt, und fokussiert ein Segment sozialer Befindlichkeit. Die Basis der internationalen Konzeptkunst wird ausgeweitet, wesentlich dezidierter als in den bisherigen Definitionen, will die Kunst als Veröffentlichungsmedium bestimmter Zusammenhänge, auch und vor allem innerhalb gesellschaftspolitischer Parameter, verstanden werden. Gebunden an ein sich logischer- und zwingenderweise – und nicht als subjektive Kunstform – entwickelndes Formen- und Zeichenrepertoire werden wichtige konzeptuelle Kriterien erfüllt.

Richard Kriesche, Life – Video – Sound – Polaroid INSTALLATION, Graz, Neue Galerie 1973

Unter der Prämisse der Kommunikation finden diese auch im kunstinternen Ort, im Museum für zeitgenössische Kunst, Anwendung. In der „Installation“ (1973) steht die Interaktion Künstler-Publikum im Mittelpunkt der Überlegungen. Das Licht-Bild, in diesem Fall das Polaroid-Foto, wurde als Produkt und in seiner fotospezifischen Eigenschaft als Vermittler eines Motivs grundlegend neu definiert. Innerhalb der Elemente weiße Wand, Bildwand, Künstler, Polaroidfotograf und Publikum fand ein Austausch der klassischen Positionierungen sowie eine Neubewertung der Raum- und Systemverhältnisse statt. Zwei Wände standen einander gegenüber: Auf der einen Seite saß der Künstler, in der ausgestreckten Rechten dem Besucher ein Polaroid präsentierend, in einem Sessel vor einer Bildwand mit hunderten Polaroids, die alle den Künstler in einem Sessel sitzend zeigten, wie er dem Publikum mit der ausgestreckten Rechten ein Polaroid präsentiert, das den Künstler in einem Sessel sitzend und ein Polaroid präsentierend zeigt; auf der anderen Seite eine weiße Wand, auf die jene Fotos montiert wurden, die den Moment festhielten, in dem der Besucher vom Künstler das dargebotene Foto in Empfang nahm. Während sich die Wand hinter dem Künstler leerte, wurde die andere gegengleich aufgefüllt. „Damit“, so Kriesche, „erfolgt ein Austausch der Situation des Künstlers mit der Situation des Publikums. Die beiden Wände bilden nach der Aktion (zwei Stunden) ein Produkt dieses Austauschvorgangs“.13Richard Kriesche, in: Life/Video/Sound/Polaroid/INSTALLATION, pfirsich 8, Mai 1993 (Katalog zur Ausstellung in der Neuen Galerie). Kriesches tautologisches Verfahren bezieht sich hier auf die Rolle des Künstlers als Produzent ebenso wie auf die Rolle des Publikums als Konsument. Der Versuch, einen Kommunikationsvorgang in der Kunst zu thematisieren, bestimmt die Wahl der Mittel. Das Kunstprodukt wird zum Instrumentarium jener Bedingungen, die Kunst konstituieren, büßt dabei seine Autonomie ein. Das System, in dem Kunst funktioniert, wird als nicht autonomes, aber kommentarbedürftiges und beschreibungsfähiges dargestellt: Kunst wird entmystifiziert und entauratisiert.

Diese ausführlichere Beschreibung von Beispielen eines künstlerischen Paradigmenwechsels scheint deshalb sinnvoll, weil die Veränderungen – auch international – für erhebliche Unruhe in der Kunstlandschaft sorgten und weil diese Kunstauffassung vom Beginn der 70er Jahre an – mit Kriesche als Kristallisationspunkt – in der Steiermark auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen war, auf dem eigenständige Erweiterungen und Veränderungen entstehen konnten. Letztlich spielt dieses Faktum, das vor allem zu einer Charakteristik der Grazer Szene im Vergleich zur gesamtösterreichischen herangezogen werden kann, auch auf der kunstpolitischen Ebene in Form von heftigen Auseinandersetzungen eine Rolle, die ab dem Ende der 70er Jahre zwischen der Neuen Galerie, in der Person ihres damaligen Leiters, Wilfried Skreiner, und einer Reihe von KünstlerInnen über ein gutes Jahrzehnt hinweg geführt wurden. Anlass dafür war die vom Museum vorgenommene massive Promotion der „Neuen Malerei“, die den (Über)Blick auf bestehende und kontinuierlich ausgebaute mediale und interdisziplinäre Arbeits- und Handlungsformen sowohl im regionalen als auch im internationalen Kontext völlig aus den Augen verlor.

Umschlag pfirsich 16/17/18 Juli 1976; Hrsg. Horst Gerhard Haberl, Richard Kriesche, Karl Neubacher; Verleger Pool, Graz 1976, Ausschnitt

Es ist daher notwendig, die Entwicklung einer Kunst, die sich zunächst vom traditionellen Kunstbegriff verabschiedet hatte und sich immer stärker als engagierte System- und Konzeptkunst mit dem sozialen Umfeld einließ, weiterzuverfolgen bzw. jene Orte aufzusuchen, an denen sie in Erscheinung treten konnte und wollte. Richard Kriesche, Karl Neubacher und Horst Gerhard Haberl gründeten 1969 die Kunstproduzentengruppe „pool“, die sich unter anderem die Durchsetzung des Anspruchs der Kunst auf Öffentlichkeit zum Ziel gesetzt hatte und mit der „poolerie“ die „erste österreichische Mediengalerie“ ins Leben rief. Publizistisch begleitet wurden die Aktivitäten sowie einzelne Ausstellungsprojekte, die von „pool“ initiiert worden waren, von der Zeitschrift „pfirsich“. Die Verbindung von Kunst und Öffentlichkeit war auch eine Verbindung zu Politik und Wirtschaft. In diesem Bereich kam es ab 1970 zu einer Zusammenarbeit mit der Abteilung „Zukunft“, der Marketingabteilung der Schuhfirma „Humanic“, die Haberl bis 1984 leitete. Von ihr wurden nicht nur Ausstellungen in der firmeneigenen „galerie H“ veranstaltet, sondern in erster Linie über die Werbeschiene im Fernsehen österreichischen KünstlerInnen die Möglichkeit zu Spots geboten, die mediale oder medial in Szene gesetzte Handlungen und Haltungen forcierten und die Monopolstellung des Galerieraumes als Kunstort permanent angriff.

Douglas Davis, The Austrian Tape (handing), Eine Produktion des Pool in Zusammenarbeit mit dem ORF 1974

Mit der Veranstaltung „Audiovisuelle Botschaften“ (trigon 73) gelang der Versuch, die Medienpraxis im Rahmen von Kunst und Kultur ins öffentliche Bewusstsein zu rufen“. Der Boden für die Rezeption der internationalen Medienkunst war von Graz aus, zumindest für Österreich und die angrenzenden Nachbarländer, aufbereitet worden. Dies verleitete zum Optimismus, Graz als „Medienstadt“ etablieren zu können. Neben den Aktivitäten des „pool“, der sich 1976 bezeichnenderweise nach der Organisation der „1.Internationalen Videokonferenz“ und der ihr zugeordneten Publikation „VIDEO END“ aufgelöst hatte, wurden die nächsten Hoffnungen auf das nur wenige Jahre bestehende „AVZ – Audiovisuelles Zentrum“ (gegründet 1977) gesetzt. Hier wurde im ersten Jahr immerhin die Ausstellung „Konzepte, Theorien und Dokumente österreichischer Videoproduktionen“ veranstaltet. Das vom Land Steiermark finanzierte Institut wollte auch eine wichtige pädagogische Rolle übernehmen und vor allem als Produktionswerkstatt fungieren. Schließlich gelang es Kriesche, an der „Ortweinschule“14Diese Schule war im Laufe ihrer Geschichte zahlreichen Namensänderungen ausgesetzt. Aus der „Staatskunstschule“ wurde in der NS-Zeit „Die staatliche Meisterschule des Deutschen Handwerks.“ Nach 1945 haben sich verschiedene Kurzbezeichungen wie „Kunstgewerbeschule“ oder „Ortweinschule“ im alltäglichen Sprachgebrauch verbreitet. eine Medienabteilung für Foto, Film und Video einzurichten, die über mehr als 15 Jahre die einzige ihrer Art in Österreich war. Obwohl es trotz vielfacher Versuche nicht gelang, Graz im engeren Sinn zum High-Tech-Medienzentrum zu etablieren – die „Ars Electronica“ findet trotz entscheidender Vorarbeiten nicht in Graz, sondern in Linz statt – haben sich mediale Ansätze im weiteren Sinn in dieser Stadt kontinuierlich und letztlich rigoroser als an anderen Orten entwickelt. Diese Situation ist an die unermüdliche Initiative einzelner KünstlerInnen oder Künstlergruppen gebunden und wird erst seit 1993 von der Neuen Galerie beobachtet und in einzelnen Segmenten dargestellt.

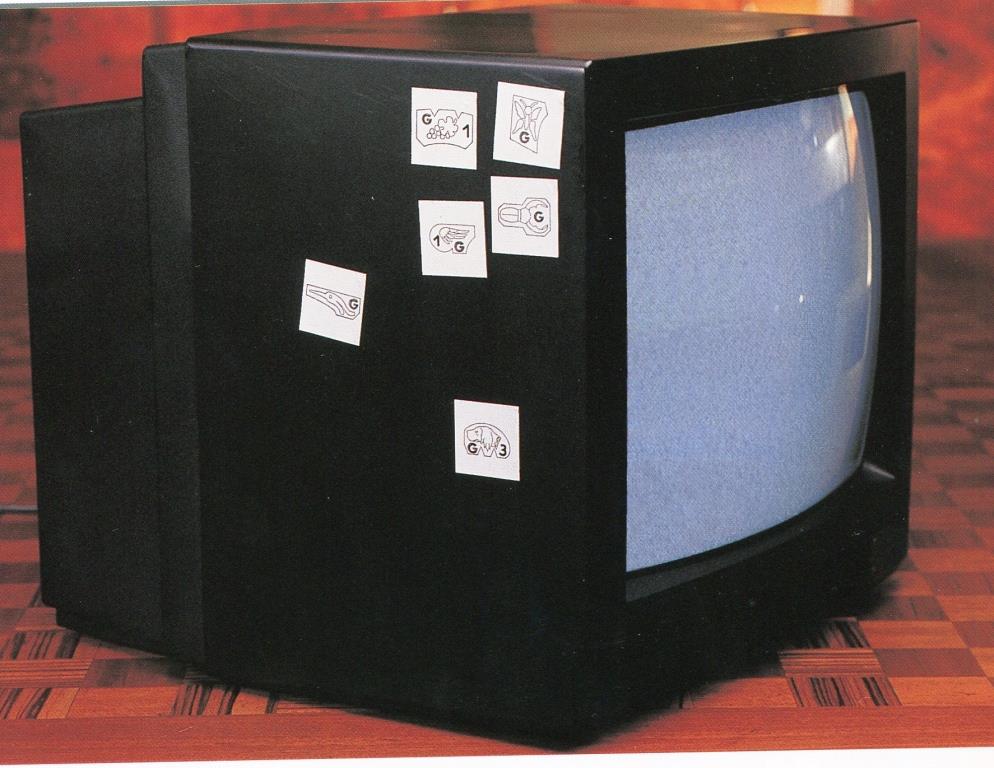

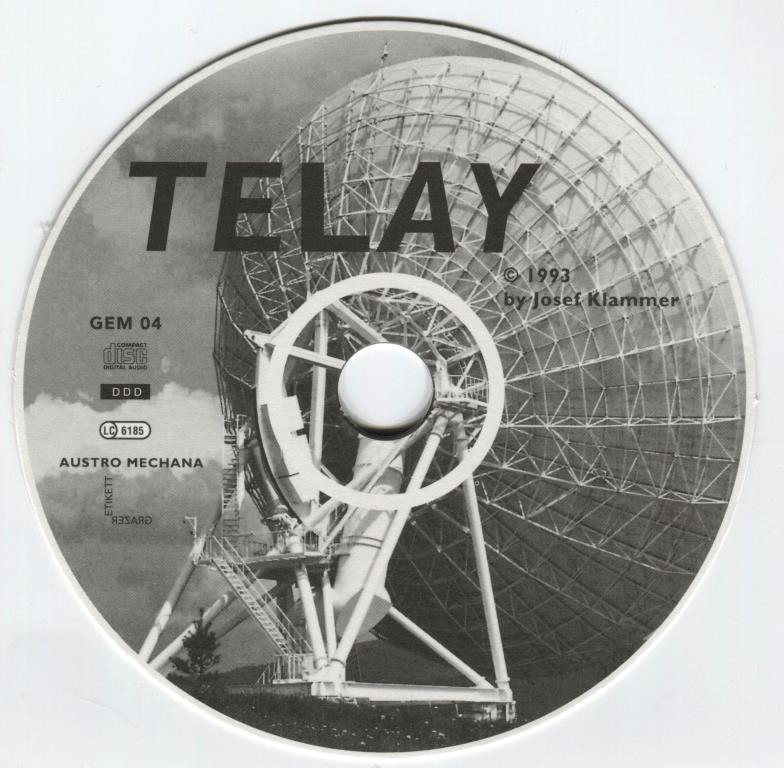

Einzelne Versuche, eine österreichische Kunstszene zu charakterisieren,15z.B. „Insel Austria“, Themenschwerpunkt in: Kunstforum International, Bd. 89, 1997 haben dazu geführt, von einer „Grazer Szene“ zu sprechen. In erster Linie waren damit die Künstler Richard Kriesche, Peter Gerwin Hoffmann, Werner Schmeiser, Wolfgang Rahs, Wolfgang Temmel, Fedo Ertl, Joachim Baur, Josef Klammer, Seppo Gründler gemeint. Weil sie keine Gruppe bilden, scheint es nur mit Vorsicht möglich, ihre Intentionen auf einen in etwa gemeinsamen Nenner zu bringen. Er liegt – von den einzelnen Projektdimensionen und den mehr oder weniger oder gar nicht eingesetzten Medien-Instrumenten abgesehen – in den vielfachen Versuchen, den Begriff der „Sozialen Plastik“ (Beuys) weiterzudenken, der symbolischen Materialaufladung zu entkleiden und in Richtung intermedialer Prozesse in der Öffentlichkeit, unter Einschluss gesellschaftspolitischer Mechanismen, zu interpretieren. Mit anderen Worten: der Kunst einen „realen Sinn“ zu geben.

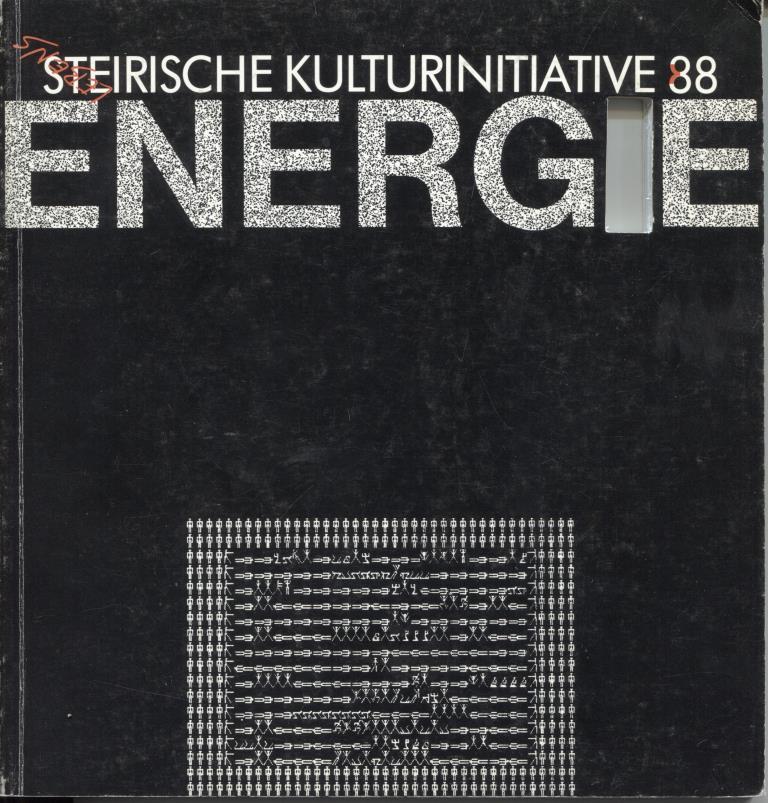

Peter Hoffmann, Katalogumschlag Energie, Steirische Kulturinitiative 88, Graz 1988

Für die „Einübung“ und Darstellung dieser spezifischen künstlerischen Gestaltungsmuster, die „gleichermaßen politische wie ästhetische Strategien zur Öffnung des sozialen Raums als künstlerisches Arbeitsfeld entwickelten“16 Heimo Ranzenbacher, Steirische Kulturinitiative – Zwischenbilanz, in: Styrian Window, op. cit., S. 314-318 war die 1976 gegründete „Steirische Kulturinitiative“ eine wichtige Plattform. Man vertraute auf die Ideen der Künstlerinnen und Künstler (in der ersten Jahren waren Richard Kriesche und Peter Gerwin Hoffmann die künstlerischen Leiter), die zunächst einen jährlichen Programmschwerpunkt erarbeiteten, um dann den TeilnehmerInnen für die einzelnen Projekte einen Produktionsauftrag zu geben. Im Mittelpunkt dieses bis heute entwickelten stattlichen Themenkatalogs (darunter „Projekt Arbeit“, „Kunst-Wasser“, „Heimat“, „Lebensräume“, „Energie“, „Zeit“, „Kunst & Museum“, „ZERO – The Art of Being Everywhere“, „Time Exchange“) stand nicht nur, wie oft behauptet wird, eine lokale Identitätssuche. Es waren im internationalen Kontext bemerkenswerte Fakten, die die Struktur der „Kulturinitiative“ und der in ihr geleisteten künstlerischen Arbeit auszeichneten: die Aufarbeitung zeitrelevanter Themen, die als „Arbeitsfelder“ den künstlerischen Produktionsbegriff neu definierten; die Dezentralisierung des Kunstdiskurses von Graz in zahlreiche steirische Orte und Gemeinden; die Einstufung der Kunst als gesellschaftsrelevantes Modell, da sich in der Kunst für die Bewältigung der Wirklichkeit entscheidende Synergieeffekte aus einer Bestandsaufnahme der Alltagsmechanismen, der sozialen, politischen und wissenschaftlichen Faktoren herstellen ließen mit dem Ziel, diese als ästhetische Zeichensetzung aufzuarbeiten.

Peter Hoffmann, Richard Kriesche, Öffentliche Bilder Bruck, Katalogumschlag 1978

So haben Richard Kriesche und Peter Gerwin Hoffmann (*1945 in Gröbming) in den Projekten „Weiz“, 1976/77, „ÖBB (Öffentliche Brucker Bilder)“, 1978 oder „2000 Jahre Kunst – Eisenerz“, 1982-84 in einer engen Zusammenarbeit mit Einwohnern der Städte Möglichkeiten aufgezeigt, ihren Lebensraum und seine Probleme über genau abgestimmte ästhetische Konfigurationen sichtbar zu machen. Der Einsatz der künstlerischen Mittel reichte von der Diskussion über die schriftliche, fotografische und filmische (Video) Bestandsaufnahme bis hin zur Laser-Installation und zur Produktion von Schoko-Pralinen als Nachbildung des steirischen Erzbergs. Beispielhaft soll für „Kunst-Wasser“ der Beitrag von Fedo Ertl (*1952 in Graz), der sich immer wieder mit politisch brisanten Themen auseinandersetzte, erwähnt werden. Der Themenschwerpunkt 1985 setzte sich zur Aufgabe, „an steirischen Flüssen, in unmittelbarer Beziehung zur Umgebung stehende Zeichen zu erstellen, um damit die Probleme des Alltags – Umweltschutz, Umweltgestaltung – vielschichtig und emotionell tiefgreifender als es z.B. die Wissenschaft könnte, zu beschreiben“.17Heimo Razenbacher, op. cit., S. 314

Fedo Ertl, Mur, Graz 1985

Ertl verkleidete am Erzherzog-Johann-Brunnen auf dem Grazer Hauptplatz von den vier Allegorien steirischer Flüsse die Mur mit einer kubistisch ausgeformten Hülle. Diese sollte so lange den Blick auf die ursprüngliche Gestalt verstellen, bis die beim politischen „Mur-Gipfel“, der im benachbarten Rathaus tagte, gemachten Versprechungen, den schmutzigsten Fluss Europas wieder „grün“ zu machen, eingelöst worden sind. Die Befürchtungen, die künstlerische Intervention werde sich auf den Fremdenverkehr negativ auswirken – obwohl eine prompt durchgeführte TV-Befragung von Touristen vor Ort die erstaunlich oft formulierte Beurteilung „ein mutiges Projekt“ ergab – führten gegen den Widerstand des Künstlers zu einem raschen Abbau seiner Arbeit. Das Thema „ZERO – The Art of Being Everywhere“, von Gerfried Stocker und Robert Adrian X geleitet, öffnete die Aktivitäten der „Kulturinitiative“ in Richtung eines elektronischen Künstlernetzwerks (ZERONET), das über Österreich hinaus installiert werden konnte. Der Programmbeirat der Vereinigung erhoffte sich neben den vielfältigen Ergebnissen seiner Vorbereitungsarbeit auch die Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse in ein neues kulturpolitisches Programm.

Diese Hoffnung erfüllte sich hier nicht, wohl aber in einigen wenigen Ansätzen durch die Gründung des bVÖST (Berufsverband bildender Künstler Österreichs, Sektion Steiermark), die 1980 durch Richard Kriesche, Peter Gerwin Hoffmann und Hannes Pirker erfolgte. Der bVÖST trat für veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen der KünstlerInnen ein, und es gelang ihm auch tatsächlich mit der Stadt Graz eine Vereinbarung über Künstlerateliers in der Monsbergergasse zu treffen. In die offiziellen Juries des Landes18 z.B. Förderungspreis für zeitgenössische bildende Kunst, Fotopreis wurde je ein Künstlervertreter aufgenommen, die Ausschreibungsbedingungen konnten dahingehend geändert werden, dass nun nicht mehr ausschließlich „Originale“ eingereicht werden müssten, sondern auch Dokumentationen von Arbeiten, die beispielsweise im öffentlichen Raum realisiert waren oder ausgeführt werden sollten, beurteilt wurden. Diese zuletzt genannten Aktivitäten sowie das besondere Engagement im Fachbeirat „Kunst am/und Bau“,19 In der jetzigen Form eingerichtet seit 1985. Vgl. Liselotte Brodil, Der Stand der Dinge, in: Markus Wailand (Hrsg.), Zur Sache Kunst am Bau, Wien, Triton, 1998, S. 215-217 in dem nun ebenfalls ein Vertreter des bVÖST vertreten war, waren durchaus in der Lage, den Blick auf einen weiteren als den bisher offiziell vertretenen Kunstbegriff zu richten. Das künstlerische Produkt, für das per Gesetz 1% der Bausumme zur Verfügung gestellt werden musste, sollte nun nicht mehr als „Schmuck“ der Architektur dienen, sondern vornehmlich die Funktionszusammenhänge des Bauwerks in zeichenhafter Form sichtbar machen. Der inhaltliche Bezug stand vor dem formal-ästhetischen. Auch wenn es über diese Vorstellungen in den Jury-Sitzungen immer wieder heiße Diskussionen gab, kann heute festgestellt werden, dass damals mit großer Energie tatsächlich ein entscheidender Paradigmenwechsel zustande kam, der zahlreichen „Kunst-und-Bau-Projekten“ in der Steiermark internationale Anerkennung einbrachte, sodass bis zur Selbstauflösung des bVÖST 1990 eine mehr als zufriedenstellende Bilanz, nicht nur für die Künstler-Initiative, auf diesem Gebiet gezogen werden konnte.

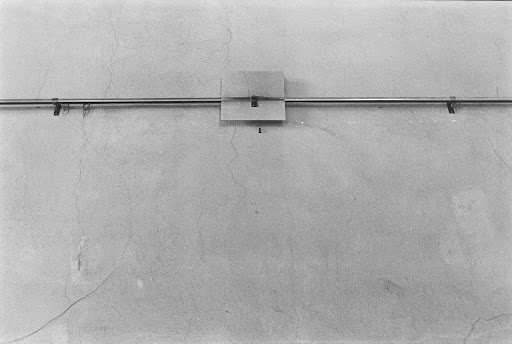

Wolfgang Temmel, Remise, Graz Städtische Verkehrsbetriebe 1986

Mit der Arbeit von Wolfgang Temmel (*1953 in Deutschlandsberg) an der Remise der Grazer Verkehrsbetriebe in der Steyrergasse und der Intervention von Fedo Ertl, Eva Schmeiser-Cadia (*1946 in Graz) und Eduard Winklhofer (*1961 in St. Johann) am Institutsgebäude der Biochemie und Biotechnologie der Technischen Hochschule am Felix-Dahn-Platz sollen zwei Beispiele herausgegriffen werden, die für den neuen Anspruch der Kunst am Bau stehen können. In beiden Arbeiten steht die Bestimmung des Gebäudes im Mittelpunkt der künstlerischen Überlegungen. Temmel, der als Multi-Media-Künstler (etliche Beiträge sind auch für das Kunst-Radio in Ö1 entstanden) eine wichtige, immer wieder von neuen Zugriffen bestimmte Position in der steirischen Kunstszene markiert, nimmt den Begriff Remise wörtlich und übersetzt ihn (1986) in eine ästhetische Form, die auf der Verwendung von Elementen des funktionellen Alltags basiert und sozusagen eine „Übersetzungsarbeit“ leistet. Von den zur Remiseneinfahrt führenden Geleisen zweigt die „Kunstschiene“ Temmels ab; sie führt über einen Grünstreifen, links und rechts an einem Baum vorbei und endet vor der in einem Teil verspiegelten Fassade des Gebäudes. Im Spiegel aus Chromnickelstahl setzt sich der Schienenweg fort und vollführt dabei eine Kehre, um die Wagen wieder zurückzuschicken („remittere“). In der Illusion wird auf die reale Situation des täglichen Ein- und Ausfahrens verwiesen, ohne dem öffentlichen Verkehr ein Monument zu errichten oder eine „drop sculpture“ vor der Architektur aufzupflanzen.

Fedo Ertl, Eva Schmeiser-Cadia, Eduard Winklhofer, Stabstollen, Graz 1991

Der „Stabstollen“ am Felix-Dahn-Platz von 1991 verbindet das Äußere und das Innere des Hochschulneubaus. Das Künstlerteam konzipierte einen 27 Meter langen Betonstollen mit prismatischem Querschnitt, der durch einen begrünten Hügel ins Foyer führt. Die Endfläche des Stollens ist mit poliertem Chromnickelstahl verkleidet und mittels Neonröhren indirekt beleuchtet. Im Stollen ist ein 14 Meter langer Stahlstab so fixiert, dass er zu schweben scheint. Seine Oberfläche wurde mit Flüssigkristallen belegt, die auf Temperaturschwankungen von sechs Grad reagieren (innen zwischen 8 und 14 Grad, außen zwischen 14 und 20 Grad). Innerhalb dieser Skala ändert sich die Farbe des Kristallgels von braun nach blau. Verknüpft mit einem Gebäude, in dem biochemische Prozesse Forschungsgegenstand sind, macht diese Installation, die wie ein Messstab in die Architektur eindringt, über die Farbe Abläufe und Veränderungen sichtbar. Unter Verwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse wird die künstlerische Form und der Inhalt der Installation ausgebildet: Die Kunst orientiert sich an einem „realen Sinn“.

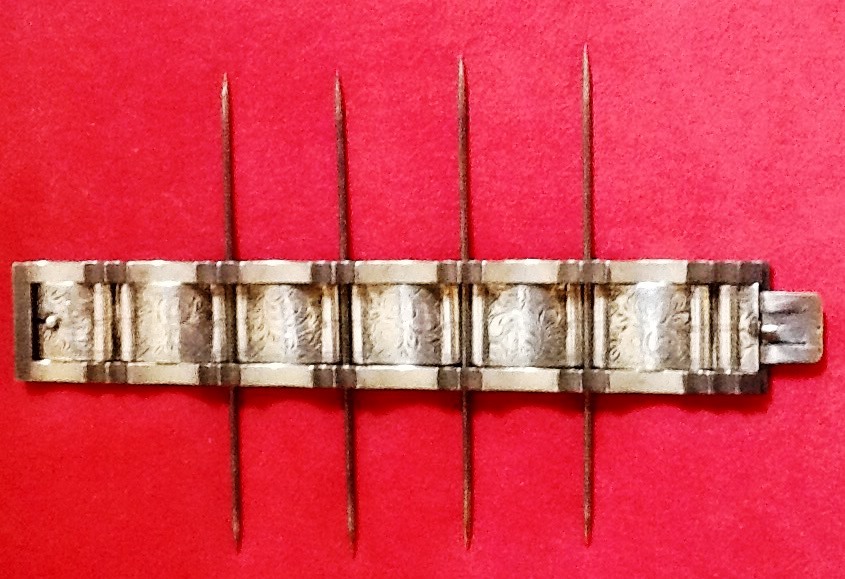

Auch die 1987 gegründete „Werkstadt Graz“ – Gründungsmitglieder Joachim Baur, Brigitte Haubenhofer-Salicites, Wolfgang Rahs, Eva Schmeiser-Cadia und Werner Schmeiser – orientiert sich am sozialen Körper Mensch. Den Schmuck am Körper und in der Gesellschaft zu entwickeln war ihr erstes Ziel. In der Zwischenzeit hat sich die „Werkstadt Graz“ zu einem interdisziplinären Produktions- und Veranstaltungsort weiterentwickelt.

Kriesche/Hoffmann, W.Y.S.I.W.Y.G. Graz, Stadtmuseum 1989