Vom hohen Ross gestiegen

Auch Esther und Jochen Gerz verändern das Denkmal und seinen Begriff

Esther und Jochen Gerz zählen zu jenen KünstlerInnen, die am Schnittpunkt künstlerischer und gesellschaftlicher Verantwortung – an diesem Schnittpunkt ist das sogenannte Denkmal zweifellos angesiedelt – eindeutig, meist im öffentlichen Raum, Position beziehen. Wollte man ein Verhältnis von Malerei, Skulptur, Objekten, künstlerischen Zeichensetzungen jedweder Art von der Vergangenheit herauf aufarbeiten – was nicht Ziel meines Beitrages ist – könnte man unter anderem auf der Piazza della Signoria Umschau halten und dort schlüssig nachweisen, dass scheinbar autonomen Kunstwerken wie dem Bronze-David des Donatello, der Judith des Donatello, dem Marmor-David des Michelangelo, dem Herkules des Bandinelli über ihre Definition und Rezeption als autonomes Kunstwerk – mit Rekurs auf die Mythologie – hinaus eine klare Funktion zugeschrieben worden war: nämlich die, im öffentlichen Raum ästhetisch wirksame Träger politischer (staatspolitischer) Konnotationen zu sein.

Bartolomeo Ammannati, Neptun Brunnen, Florenz Piazza della Signoria 1565

In diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen hängen diese Konnotationen unmittelbar auch mit der politischen Repräsentation zusammen und lassen sich nicht immer im Verhältnis 1:1 ablesen wie im Falle des späteren Reiterstandbildes von Cosimo I. und aller vorausgegangenen bzw. noch folgenden Reiterstandbilder des Abendlandes. Was uns hier im Zusammenhang mit dem gestellten Thema allerdings heftiger interessieren muss, sind Nachforschungen, wie sich aktuelle Veränderungen der Kunstauffassung in unserer unmittelbaren Gegenwart mit der Praxis und dem Begriff des Denkmals, die beide ins Wanken geraten sind, vertragen. Die am Ende des vergangenen Jahrhunderts (des 20. Jahrhunderts) immer wieder ausführlich geführte Denkmal-Debatte1Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die in letzter Zeit erschienen Publikationen über Kunst im öffentlichen Raum, sodaß detaillierte Literaturangaben den Platz sprengen würden zieht sich wie ein roter Faden durch die in letzter Zeit erschienenen Publikationen über Kunst im öffentlichen Raum und ist in segmenthafter Form weitaus charakteristischer für einen künstlerischen als für einen politischen Paradigmenwechsel. Bemerkenswert, aber ebenso verständlich, ist in erster Linie die Tatsache, dass diese Debatte in einem Zeitraum geführt wurde, in dem entscheidende Positionierungen der Kunst sich intensiv dem gesellschaftspolitischen Umfeld zugewandt hatten.

In einigen grundsätzlichen Haltungen eher mit den siebziger als mit den achtziger Jahren vergleichbar, baute die Kunst der Neunziger auf partiellen, aber genauen „Tiefenmessungen“ auf und ersetzte mit diesen den inhaltlichen wie auch medialen Querschnitt. Die Realität begriffen Künstlerinnen und Künstler als Summe von ausgeprägten Teilsystemen, deren jeweils sorgfältige Ausdifferenzierung das Thema der ästhetischen Umsetzung bildete. In zahlreichen Fällen war und ist über das realisierte Objekt hinaus der Prozess als künstlerische Handlung ablesbar.

Mit solchen Entscheidungen sah sich auch, oder besser: besonders, die Kunst im öffentlichen Raum konfrontiert. Auf dem Weg von den drop sculptures zur site specifity hatte sie bereits vor knapp zwanzig Jahren entscheidende Entwicklungsschritte zurückgelegt. Die Verortung künstlerischer Zeichen und ästhetischer Interventionen traf nicht nur für „Strategien des Erinnerns“ zu.2Eine Publikation unter dem gleichnamigen Titel – Christoph Heinrich: Strategien des Erinnerns, München 1993 – spricht einleitend „Das Denkmal in den achtziger Jahren zwischen Auftragsarbeit und auutonomen Kunstwerk“ – an. Auch die Gestaltungen im Zusammenhang mit öffentlichen Bauaufträgen („Kunst und Bau“) sowie die meist temporäre, seltener permanente Präsenz von Kunst im vorwiegend urbanen, gelegentlich im landschaftlichen Raum, operierten mit referentiellen Konzepten und Konfigurationen. Dadurch entzieht sich die künstlerische Zeichensetzung der zweifelhaften Qualität der Stadtmöblierung ebenso wie der, in welchen Dimensionen auch immer angelegten, dekorativ-monumentalen Wirkung. Kunst tritt in den besten Beispielen nicht als beziehungsloses eigenes Markenzeichen auf und in dieser Form den perfekten Markenzeichen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens gegenüber. Das Kunstwerk verweigert sich ebenso einem oftmals als common sense artikulierten Schmuckbedürfnis im Alltagsraum, verweigert sich auch der Paravent-Funktion an architektonisch missglückten Schauplätzen der Stadt.

Obwohl diesen inhaltlichen Dimensionen sowohl von Seiten der Politik als auch von urbanen Planungsabteilungen weiterhin Augenmerk geschenkt wird. Nicht mehr allerdings verweigert sich die Kunst den genannten Ansprüchen in der Form, die in den achtziger Jahren überschwänglich und dynamisch radikal formuliert wurde: Eine Kunst im urbanen Raum könne – so hieß es – sich nur dann Aufmerksamkeit verschaffen, wenn sie verstört, indem sie die ästhetische Perfektion der öffentlichen Zeichen unterwandert, ja geradezu aushöhlt, die Affirmation der Möblierungen entlarvt, wenn sie Widerstand gegen die grassierende Ästhetisierung des öffentlichen Raumes leistet und zum Ärgernis bereit ist.3Wolfgang Welsch: Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, S. 318-320. Dieser „Aufschrei“ formulierte das Unbehagen gegenüber einem Kunstverständnis, das einen Frei-Raum (frei von gesellschaftlicher Verantwortung?) wie einen Raum im Freien für die Kunst postulierte, in dem sie ihre Selbstreferentialität zur Schau tragen konnte.

In einem ständig und rasch weiter entwickelten Diskurs über die Kunst im öffentlichen Raum fällt zunächst auf, dass die Zentrierung auf inhaltliche und funktionale Strukturen die Ausbildung einer neuen Grammatik belebt. Sie bricht in vielen Fällen, auf den ersten Blick und aufgrund traditioneller Parameter, das Tabu der „Differenzschwelle“ und damit eines scheinbar unverrückbaren Grenzwertes zwischen Kunst und Alltagsästhetik.4 Auf diese „Differenzschwelle als entscheidendes Faktum im Umgang mit und der Rezeption von Gegenwartskunst im öffentlichen Raum habe ich mehrfach hingewiesen, zB. in „2000-3, Artspace plus Interface“, Ausstellungskatalog (Wien 1997) und CD-ROM (Wien 1999) zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie im „steirischen herbst“ 1997. Dadurch kann sie zu einem „Störfaktor“ der konventionellen Ästhetisierung werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Hans Haackes Projekt „Hippokratie“, das 1987 in Münster realisiert werden sollte.

Hans Haacke, Hippokratie, Skulptur Projekte, Münster 1987

Hippokratie war der Entwurf für eine Bus-Ganzlackierung mit weißem Text auf Tarnfarbengrund: Was haben HIPPOS und dieser Bus gemeinsam? Sie fahren mit MERCEDES-Motoren durch Wohngegenden. HIPPO = südafrikanisches Militärfahrzeug, gepanzert. Im Polizeieinsatz gegen schwarze EinwohnerInnen. Das Projekt wurde nach Einspruch der Städtischen Verkehrsbetriebe nicht ausgeführt. Die künstlerische Intervention kann nicht sofort als Kunstwerk erkannt und eingeordnet werden. Sie erschließt sich innerhalb eines festgefügten Zeichensystems – oft erst auf den zweiten Blick – als Irritation, als Verfremdung. Das heißt, dass wir über einen neuen Werkcharakter der Kunst nachzudenken haben. In dem Sinne vielleicht, den Michel Foucault seinem Begriff der Heterotopien gegeben hat.

Als Gegenpol zu den Utopien bezeichnen sie nicht die Platzierungen ohne wirklichen Ort, nicht die im wesentlichen unwirklichen Räume. Sondern: die wirksamen Orte, die in jede Kultur eingezeichnet sind, ohne dabei schon reale Plätze zu sein. Versehen mit einer formalen Gestaltung, die diesen „wirksamen Orten“ ihre unmissverständliche Eigenheit bestätigt und diese nach außen kehrt.5Michel Foucault: Andere Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1990, S. 34 -46. Wenn wir die Wirksamkeit der Orte, nicht nur der realen Plätze, als praktikable Definition, als Orientierungshilfe, annehmen, dann müsste jede Kunst, die sich damit auseinandersetzt und nach Piet Mondrians Definition im Gegensatz zur Architektur, die man als „praktischen“ oder „sozialen“ Wert betrachtet, nicht nur „lyrisch“ oder „phantasievoll“, also eine „Verannehmlichung des Lebens“ ist, dann müsste jede Kunst ein ortsspezifisches Vokabular entwickeln und im weitesten Sinn räumlich konzipiert sein, denn: „Die Skulptur und die Architektur vernichteten bis jetzt den Raum als ‚Raum‘. Die neue Skulptur und Architektur vernichten das Kunstwerk, insofern es Objekt oder Ding ist“.6Piet Mondrian: Neue Gestaltung (1925), Nachdruck Mainz 1974, S. 15. Ein solches ortsspezifisches Vokabular meint aber nicht ein als eindimensional bezeichnetes Bezugssystem, das von mancher Seite bereits als Inflation einer Kunst im öffentlichen Raum geortet wurde.

Milica Tomić, Plakate zu Oleg Komovs Friedensdenkmal, „Erlauf erinnert …“ Erlauf 2000

Ein ortsspezifisches Vokabular konzentriert sich aufgrund der Erfahrungswerte überzeugender Beispiele auf Kohärenz. Kohärent vor allem im Hinblick auf das Konzept und die Pragmatik des Handelns, das heißt im besonderen auf die grundlegende Bezeichnung kultureller, politischer und informationeller Orte, wie sie im realen öffentlichen Raum an fast jeder Ecke, im virtuellen öffentlichen Raum in jeder einfachen Datenbank anzutreffen sind. Die genannten Raumsegmente des Öffentlichen können aufgesuchte Interventionsorte und in der heutigen künstlerischen Praxis ausschnitthafte Interpretationsfelder darstellen. Diese Wahl eines Interpretationsfeldes ist von Seiten einer künstlerischen Matrix, die im Zusammenhang mit unserem Thema interessiert, gerade deshalb von weitreichender Bedeutung, weil im alltäglichen kulturellen und gesellschaftlichen Funktionsschema dafür keine Interpretation notwendig zu sein scheint. Von der Seite einer Kunst, die sich auf ästhetische, kulturelle und gesellschaftliche Phänomene des Alltäglichen einlässt, stellt sich die zentrale Frage nach möglichen Zusammenhängen, nach dem, was der Kunstproduzent/die Kunstproduzentin als zusammengehörig empfindet und als Dialogebene ausformulieren will. Mit aller Deutlichkeit setzt hier in erster Linie der Rekurs auf ein bestehendes Produktdesign ein – zum Beispiel in zahlreichen Plakat- und Medienprojekten des „museum in progress“.7Der 1990 in Wien gegründete Kunstverein museum in progress widmet sich dem Ziel, sowohl bildende Kunst als auch gesellschaftsrelevante Diskursbeiträge nicht im statischen White Cube, sondern als Botschaft im Kommunikationsraum der Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der deutsche Künstler Hans Peter Feldmann gestaltete am 7. Februar 2000, die Nr. 6 des österreichischen Wochenmagazins profil.8Der Anlaß war die heftig bekämpfte Regierungsbildung: Die an die dritte Stelle zurückgefallene ÖVP bildete mit den rechstpopulistischen Freiheitlichen (FPÖ) eine Koalition und stellte fortan den Bundeskanzler.

Hans Peter Feldmann, profil ohne Worte, profil Nr. 6, 7. Februar 2000

profil ohne Worte ist ein visuelles Substrat politischer, wirtschaftlicher und kultureller Nachrichten, die durch den Verlust des Kommentars allein die Bilder sprechen lassen, wobei der Künstler an der Dramaturgie der Zeitschrift festhält und die Aussagekraft des Visuellen in den Vordergrund rückt. So funktioniert der erwähnte Rekurs in der Weise, dass dieses Produktdesign nicht kommentarlos als Annäherungsfaktor oder Deckungsschablone figuriert, sondern mit der Absicht, in der Struktur alltäglicher Wahrnehmung Objekte mit Gelenkcharakter zu platzieren oder über eine semantische Dialektik eine Bedeutungsverschiebung herbeizuführen.

Es handelt sich von Fall zu Fall – etwa schon in Raimund Kummers Markieren einer Situation (Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre) vielmehr um eine „andere Markierung eines Formendepots“, das in seiner umfangreichen und jederzeit abrufbaren Speicherfunktion ausdifferenziert werden kann. Die Projekte wurden inBerlin und New York durchgeführt und standen im Zusammenhang mit dem von Kummer mitbegründeten Büro Berlin.

Raimund Kummer, Naunynstraße 24-26, Berlin 1980

Die Ausstellungseröffnung – in Berlin (Gelber Anstrich, 1981) – erfolgte über eine Annonce, in der neben einem Foto lediglich der genaue Ort der Intervention angegeben war, um die Arbeit gegenüber dem gewohnten Kunstkontext möglichst anonym zu halten. Paradigmatisch wurde hier auch ein sozusagen parallel dazu etabliertes, vermessenes und ausreichend beschriebenes künstlerisches Gestaltungsrepertoire als Summe bestehender Archive wie auch als „Kopf-Kino“ sichtbar gemacht. Es findet ein Wenden struktureller und funktioneller Elemente ins veränderbar „Ästhetische“ statt. Dieses „Ästhetische“ stellt sich heute mehr denn je nicht mehr nur innerhalb einzelner Bezugssysteme, sondern im Rahmen von Systemverflechtungen dar. Vor allem dann, wenn man das enorme Potential bildverarbeitender und bilderzeugender Maschinen in die Waagschale wirft.

Otto Mittmannsgruber / Martin Strauß, Fremd, Wir bleiben unter uns. Plakatwände Niederösterreich 1997

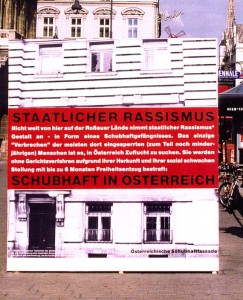

Davon ist auch und insbesonders die „Bilderschrift im öffentlichen Raum“ betroffen. Sie findet sich meist nicht an ausgelagerten Orten, sondern im Zentrum unserer Peripherien, sie muss nicht vereinzelt aufgesucht, sondern im Gegenteil aus dem (Über)Angebot exemplarisch ausgewählt werden 9Otto Mittmannsgruber/Martin Strauss, Wir bleiben unter uns, Plakatwände in Niederösterreich 1997. Eine ähnliche, wenngleich nicht idente Arbeitsmethode setz(t)en Oliver Ressler und Martin Krenn in ihrer Auseinandersetzung mit dem Rassismus ein: Hier werden Texte ohne „semantischen Knick“ mit aufklärerischem Impetus als Ergebnis einer ausführlichen Recherche publiziert (Institutionelle Rassismen, Wien 1997, Gelernte Heimat, Graz 1996, Die Neue Rechte – Materialien für die Demontage, Wien/Graz 1995).

Oliver Ressler / Martin Krenn, Institutionelle Rassismen, Wien 1997

Vor allem in dieser visuellen Zeichenhaftigkeit kulminiert ein Überlagerungsvorgang, der beide Schichten – die der Alltagsästhetik und die der Kunstästhetik – aktiviert und so auf einer Ebene, die, oft unvermutet, Grenzwerte ästhetischer Wahrnehmungsstrukturen mit einbezieht, als Methode in den künstlerischen Gestaltungsmodus Eingang finden kann. Die Syntax der Kunst, in Form der Bildelemente, prozessualer Handlungen oder raumspezifischer Anordnungen – extrem wirksam im realen öffentlichen Raum – wird von einer Semantik bestimmt, die sich aus dem „Ausufern“ notwendigerweise neu konstituiert. Auf diesem Weg erweitert sich das Potential des künstlerischen Textes – als Grundmuster jedes Gestaltungsvorgangs – weniger aus sich heraus, vielmehr aus der Blickrichtung vielfältiger und unterschiedlich disponierter Texte der ästhetischen Standards. Diese setzen sich heute aus einer Unzahl von visuellen Informationen wie Nachrichten, Produktgestaltungen, urbanen Strukturen, (Re)Präsentationsformen, grafischen und räumlichen Ausstattungen und logokultureller Dekoration zusammen. Praxis und Theorie einer Kunst im öffentlichen Raum haben sich an der Schwelle zum neuen Jahrtausend neuerlich verändert. Der Versuch neuer Begriffsdefinitionen legt die Diskussionen darüber offen: Kunstprojekte im öffentlichen Raum werden durch öffentlichkeitsbezogene Kunst-Projekte ersetzt und münden in die Kunst des Öffentlichen.10Marius Babias/ Achim Könneke (Hrsg.): Die Kunst des Öffentlichen, Amsterdam/Dresden 1998. Hier wird, ausgehend von den 70er Jahren, in einer genaue Begriffsdefinition die Kunst des Öffentlichen der Kunst im öffentlichen Raum gegenübergestellt.

Eine aktuelle Bestandsaufnahme dieser Praxis und Definition trägt jenen aktuellen künstlerischen Handlungsformen Rechnung, die sich mit zielgerichteten Protestbewegungen, von der Wirtschaft bis zum Rassismus, von der Politik bis zur Migration, verknüpfen. Als AdressatInnen scheinen nun nicht mehr ein mehr oder weniger aufgeschlossenes Kunstpublikum oder überraschte PassantInnen auf, sondern die Gruppen sozial Benachteiligter, politisch Verfolgter, Heimat- und Rechtloser. Die künstlerische Methode richtet sich in erster Linie auf genaue mediale oder persönliche Recherche, auf die behutsam geprüften Möglichkeiten des Zugangs zu den Betroffenen. Das Setzen von Zeichen mündet in die Handlungsform mit der dezidierten Ausrichtung auf Artikulation der Zielgruppen und dem Wunsch bzw. der in einem fortlaufenden Prozess angestrebten und in zahlreichen Fällen gelungenen Veränderung bestehender Situationen. So setzen sich die Arbeitskollektive Wochenklausur aus Wien (z.B. 1993 In-Dienst-Stellung eines Ärztebusses für Obdachlose in Wien, 1994/95 Einrichtung einer Wohn- und Beratungsstelle für drogenabhängige, sich prostituierende Frauen in Zürich, 1994 Aufbau eines Altenheims in Civitella d’Agliano) oder Abseits vom Netz aus Graz erfolgreich mit diesen Handlungsfeldern auseinander. Von dieser Konzeption ausgehend und entsprechend den Zielvorstellungen löst sich das Kunstwerk nicht nur im traditionellen Sinn, sondern auch auf der Ebene eines erweiterten Kunstbegriffs vollständig auf. Die Kunstprodukte sind vergrößerte Wohnräume, eigene Telefonzellen, Hausnummern als Identitätssymbole, medizinische Versorgungsfahrzeuge, Aufenthaltsbewilligungen und Stimmrecht im gesellschaftlichen Miteinander.

Unter diesen Voraussetzungen müssen wir uns heute der Denkmalkunst zuwenden und dürfen die Frage stellen, ob die Realisierung von Denkmälern im Sprachvokabular avancierter KünstlerInnen als Aufgabenstellung überhaupt Platz findet. Auch wenn der Paradigmenwechsel von einer Kunst im öffentlichen Raum zu einer Kunst des Öffentlichen als ausführlich recherchierte wissenschaftliche Untersuchung vorliegt (Babias/Könnecke, 1998), zeigt die Praxis, dass generell eine Bindung einer objekthaften Konfiguration an den realen Raum nach wie vor existiert und dass ebenso Wettbewerbsausschreibungen zur Erlangung von Mahnmalen oder Erinnerungszeichen interessante TeilnehmerInnen finden und meist unübersehbare Realisationen vorliegen.11Zum Beispiel die international prominenten Projektanten für das Holocaust-Mahnmal auf dem Wiener Judenplatz: Clegg&Guttmann (US), Peter Eisenmann (US), Valie Export (A), Zvi Hecker (ISR), Ilya Kabakov (USSR), Karl Prantl (A), Zbynek Sekal (A) und Heimo Zobernig (A) sowie in erster Linie die siegreiche britische Künstlerin Rachel Whiteread.

In der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Erlauf öffnet sich die Schere der Entwicklung im Bereich der Denkmalkunst auf einigen wenigen Quadratmetern aufgrund einer eigenwilligen Konstellation bis zum Anschlag: Das traditionelle Heldendenkmal und die mehrschichtige Zeichensetzung stehen nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern sind zudem aufeinander bezogen. Anlaß dazu gab die im Ort stattgefundene erste gemeinsame Siegesfeier von Vertretern amerikanischer und sowjetischer Truppen nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945 und das Gedenken an den 50. Jahrestag der Ereignisse. Stellvertretend für das Zusammenfinden der beiden alliierten Großmächte lud der Ort Erlauf, unterstützt von der Niederösterreichischen Landesregierung, mit Oleg Komov und Jenny Holzer einen Ost-Künstler und eine West-Künstlerin zur Gestaltung der „Friedensgedenkstätte“ ein, die 1995 in vollem Umfang fertig gestellt war. Nach einem gemeinsamen Besuch 1991 entwickelten die beiden Künstler diametral entgegengesetzte Konzepte, die sowohl ganz allgemein die damals unterschiedlichen Kunstauffassungen als auch den künstlerischen Zugang zum Erinnern zu repräsentieren scheinen.

Oleg Komov, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Dazu muss aber ausdrücklich festgehalten werden, dass die Auswahl von Oleg Komov durch die stellvertretende sowjetische Kulturministerin erfolgte und daher wohl noch der damals geübten politischen Praxis für die Vergabe eines Großauftrages im Ausland an einen „Volkskünstler der UdSSR“ entsprach, nicht mehr allerdings der Kunstpraxis im Land selbst. Im Unterschied dazu wurde Jenny Holzer auf Vorschlag einer Jury nominiert. So überrascht es nicht, dass sich Komov der traditionellen und hundertfach (sowohl in seinem Staat als auch in anderen Staaten) eingeübten Denkmalsprache bediente. Ein sowjetischer und ein amerikanischer Offizier, in Bronze gegossen, mit Blumensträußen in den Händen, symbolisieren auf einem hohen Sockel in entspannter Haltung und mit einem Lächeln im Gesicht freundliche Annäherung. Unterstützt, besser: entscheidend inszeniert, wird dieser verherrlichende Brückenschlag durch das zwischen den beiden Soldaten stehende junge Mädchen, das mit ihren Armen eine unmittelbare körperlich-inhaltliche und formale Verbindung herbeiführt.

Jenny Holzer, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Jenny Holzer, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Unter Einbeziehung eines von Maria Auböck entworfenen Bepflanzungs-konzeptes für den an der Durchzugsstraße gelegenen, mit standardisierten Alltagszeichen reichlich ausgestatteten Ort und der Gestaltung einer oktogonalen Stele, die als Lichtsäule dient, rückt Jenny Holzer – ihren bis dahin bekannten und kunstwissenschaftlich mit dem Prädikat innovativ rezipierten Arbeiten im öffentlichen Raum folgend – Texte in den Mittelpunkt des Gedenkzeichens. In Steinplatten, die den Weg, von der zwischen Komovs Denkmal und Holzers Zeichensetzung liegenden Verkehrsinsel ausgehend, durch den kleinen Park markieren, sind auf der einen Seite 37 deutsche, auf der anderen Seite 36 englische Texte eingraviert.

Jenny Holzer, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Im Oktogon treffen sie aufeinander. Die Sätze scheinen zunächst ohne Zusammenhang für sich zu stehen. In wiederholten Lesarten oszillieren sie zwischen Persönlichem, Politischem und Historischem. Nur einmal, in der Kurzform „Beraubte Juden“, nehmen sie auf eine konkrete geschichtliche Epoche, die mit dem Anlass für die Friedensgedenkstätte korrespondiert, Bezug, verändern aber dadurch die Lesart des übrigen Textes entscheidend. Fürs erste scheint Holzers Textcollage gegenüber den klaren, wenn auch nicht plakativen, Slogans der achtziger Jahre poetisch entschärft. Erst in einer eingehenderen Analyse des Sprachgebrauchs stellen sich „Übersetzungen“ ein, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit pendeln und genauer und eindringlicher von Macht, Gewalt, Liebe, Verletzung, Ohnmacht und Entfremdung sprechen.

Schon 1983 hatte Fedo Ertl versucht, auf einer anderen als der traditionellen Denkmalebene künstlerisch zu argumentieren. Unter dem Titel 38/83 setzte er für die Juden in Graz ein Zeichen, das den Getöteten, den Vertriebenen und den noch in der Stadt Lebenden gewidmet war. Als nicht unwesentlicher Ausgangspunkt dabei trat der Ansatz in Erscheinung, die Diskussion um die Wiedererrichtung der Synagoge in Gang zu setzen. Ertls Projekt lag eine lange Vorlaufzeit zugrunde, da er erkennen musste, dass fast alle Vertreter der jüdischen Gemeinschaft zunächst kein dringendes Interesse an dem Vorhaben hatten. Auf politisch gestützte Argumentationen aufbauende vorsichtige Annäherungen und Gespräche mit dem Ziel, das Vergessen in eine künstlerische Stellungnahme zu wenden, ermöglichten dem Künstler, der den Konsens mit den Betroffenen als Voraussetzung für seine Arbeit festgelegt hatte, die Realisierung.

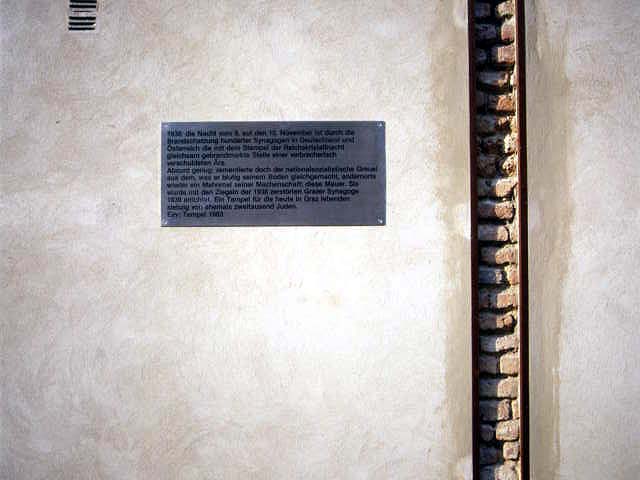

Fedo Ertl, Mahnmal 38/83, Graz 1983

Nicht erst die zögernde Haltung seiner Partner führte zur Vermeidung jeder Form der Monumentalisierung. Die zerstörte und bis zu diesem Zeitpunkt nicht wieder gebaute Synagoge (sie wurde im November 2000 eröffnet) bildete den Anlass für langfristige historische Recherchen mit dem Beweis, dass eine etwa 20 Meter lange Mauer in der Alberstraße aus dem Ziegelmaterial des zerstörten Sakralraumes stammt. Im Gegensatz zur Methode, ein wie immer geartetes Objekt als referentielles Zeichen zu errichten, legte der Künstler einen Teil des bestehenden funktionalen Bauwerks als schlichtes Dokument politischen Ungeistes, der vor Zerstörung auf keiner Ebene zurückscheute, frei. Damit wurde gleichzeitig eine Kunsthaltung ausformuliert, die nicht den in dieser Zeit mehrheitlich praktizierten Inventionsstrategien (im Bereich der „Neuen Malerei“ oder der „Neuen Skulptur“) folgte: Kunst sollte kritische Orientierungsmöglichkeiten im gesellschaftlichen Raum ermöglichen. Konsequenter- und bezeichnenderweise – auch für vergleichbare künstlerische Ansätze – begleitete ein Text auf einer Metall-Tafel die in einem schmalen vertikalen Streifen vom Verputz befreiten Synagogen-Ziegel: „1938: die Nacht vom 9. auf den 10. November ist durch die Brandschatzung hunderter Synagogen in Deutschland und Österreich die mit dem Stempel der Reichskristallnacht gleichsam gebrandmarkte Stelle einer verbrecherisch verschuldeten Ära./ Absurd genug: zementierte doch der nationalsozialistische Greuel aus dem, was er blutig seinem Boden gleichmacht, andernorts wieder ein Mahnmal seiner Machenschaft: diese Mauer. Sie wurde mit den Ziegeln der 1938 zerstörten Grazer Synagoge 1939 errichtet. Ein Tempel für die heute in Graz lebenden siebzig von ehemals zweitausend Juden. / Ein: Tempel 1983“. Diese Methode des „Enthüllens“ setzte Ertl in übertragener Form auch in seiner „Kopf-Arbeit“ ein, wo er wieder auf die Denkmalstruktur Bezug nimmt.

Fedo Ertl, Kopf/Arbeit, Graz 1988

Mit diesem Projekt beteiligte sich der Künstler an den Bezugspunkten 38/88 im steirischen herbst 1988. Im sogenannten Ehrenhof der Grazer Burg, dem Sitz der Landesregierung, fügte er den Büsten steirischer Persönlichkeiten, ebenfalls auf einem Sockel postiert, einen als Arbeitsgerät verwendeten Schöpfer hinzu. Bestehend aus einem ehemaligen deutschen Wehrmachtshelm und einer Holzstange diente er Bauern in der Oststeiermark – in deren Fundus das „Ready Made“ auftauchte – zum Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs.

Den antipodischen Gestaltungsmodus des „Verhüllens“ nutzte Fedo Ertl für eine politische Arbeit auf dem Grazer Hauptplatz. Anlässlich eines Gipfelgesprächs über die Verbesserung der Wasserqualität der Mur, die als einer der schmutzigsten Flüsse Mitteleuropas einzustufen war, wurde die Allegorie der Mur im Erzherzog-Johann-Denkmal am 26. Juni 1985 in „kubistischer Form“ verkleidet. Diese Intervention sollte so lange aufrecht bleiben, bis tatsächliche Ergebnisse der politischen Willenserklärung vorgelegen wären. Am 19. Dezember desselben Jahres wurde Ertls Arbeit vom Wirtschaftshof des Magistrats entfernt.

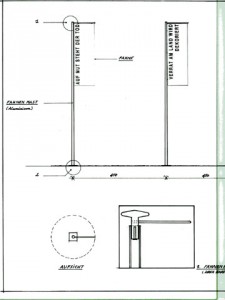

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Projektentwurf, Graz 1996

Der deutsch-französische Künstler Jochen Gerz ging 1996 aus einem auf Einladung des Österreichischen Bundesheers ausgeschriebenen Wettbewerb zur Gestaltung einer Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus als Sieger hervor. Für Gerz und den ebenfalls eingeladenen Hans Haacke war die Einladung durch das Militär Voraussetzung für ihre Teilnahme. Gerz hat nach historisch ausführlich recherchierten Vorgaben der Grazer Zeithistorikerin Heidemarie Uhl und aufgrund intensiver eigener Forschungsarbeit gemeinsam mit seiner Frau Esther das Projekt Die Gänse vom Feliferhof entwickelt.

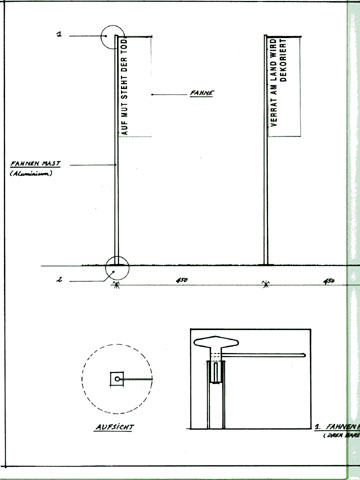

Beim Feliferhof handelt es sich um einen auch heute noch verwendeten Schießplatz des Militärs am Stadtrand von Graz. Der Ort ist in mehrfacher Hinsicht mit Gewaltakten des NS-Regimes in der Steiermark verbunden und es wurden von September 1941 bis Anfang Mai 1945 vielfach Hinrichtungen registriert und von Augenzeugen beobachtet. Das von Gerz vorgeschlagene Projekt besteht sowohl aus einem Zeichenrepertoire als auch aus interaktiven Prozessen. Vier Fahnenstangen sind an dem für die Gedenkstätte vorgesehenen Ort geradlinig und in gleichem Abstand von 10 Metern über die Wiese verteilt. Ein Kiesweg führt von der allgemeinen Zufahrt quer durch die Wiese zu den Fahnen. Am Anfang des Weges, neben der Zufahrt, steht ein Info-Stand zur „Gedenkstätte“. Dort ist auch die seit 1980 bestehende Gedenktafel, am neuen Ort, in den Boden eingelassen.

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Graz 1996

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Graz 1996

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Graz 1996

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Graz 1996

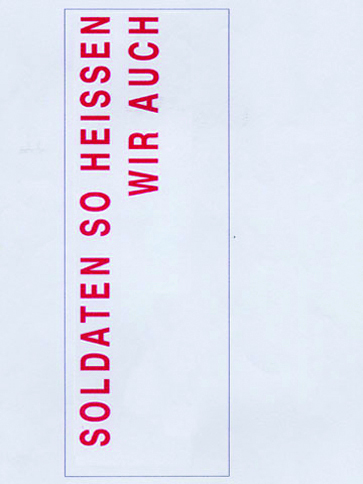

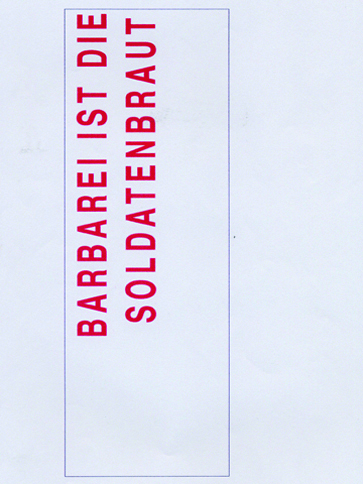

Die weißen Fahnen sind schlicht und doch auffallend rot mit Slogans beschriftet: Auf Mut steht der Tod – Verrat am Land wird dekoriert – Barbarei ist die Soldatenbraut- Soldaten so heißen auch wir. „Der Künstler als Historiker“, als Zeichensetzer aus einem bestimmten Anlass und Auftrag heraus, geht an diesem Beispiel von der zentralen Überzeugung aus, dass Verantwortung – Verantwortung für das Erinnern – nicht delegierbar sein kann. Damit unterscheidet sich der künstlerische Ansatz von Esther und Jochen Gerz, die auch bei anderen Projekten die Interaktion angeregt oder als wesentlichen Bestandteil des Werkes eingeplant haben, von jenen Denkmal-Künstlern, die zum Teil auch heute noch mit monumentalem oder expressivem Formenvokabular an solche Themenstellungen herangehen (das Antifaschismus-Denkmal von Alfred Hrdlicka auf dem Wiener Albertinaplatz, das noch erwähnt werden wird, verkörpert beispielsweise diesen Typus).

Für Graz bilden die Fahnen als ästhetisches Zeichen nur ein semiotisches Grundgerüst. Denn bei jeder Benutzung des Feliferhofs werden sie neu installiert. Die Fahnen werden an eine Gruppe von Rekruten ausgegeben, die sie an der jeweiligen Vorrichtung hissen. Beim Verlassen des Schießplatzes sind die mobilen Zeichen von diesen Rekruten wieder einzuholen und zu verwahren. Das heißt, dass der bedruckte Fahnenstoff die Präsenz der Soldaten markiert. So sind auch Präsenz und Absenz der Fahnen abhängig von der Anwesenheit oder Abwesenheit des Militärs. Damit sind die Zeichen der Erinnerung und damit das Mahnmal als Projekt handlungsbezogen. Die Lesbarkeit (und Wirksamkeit) der Zeichen ist abhängig davon, ob erinnert wird (erinnert werden will) oder nicht. So hängt die Gegenwart (nicht nur der Fahnen) vom Bewusstsein der Erinnerung und der Bereitschaft dazu ab. Zwischen Erinnern und Vergessen liegt ein auferlegter Entscheidungsprozeß. Nicht das einzelne Zeichen, sondern dieser Prozess stellt „das Ganze“ dar. In weiterer Folge soll auch die innere Semiotik des Zeichens, also der Text, an jene, für die die Zeichen in erster Linie bestimmt sind, delegiert werden. Das „Denkmal in progress“ sah vor, dass die künftigen Textbotschaften auf den Fahnen jährlich von den Rekruten selbst, anfangs gemeinsam mit dem Künstlerpaar, formuliert, die „alten“ Fahnen in die Sammlung des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums aufgenommen werden.

Immer wieder hat Gerz die Mnemonik, auch und gerade in der Denkmal-Kunst, auf eine andere als die traditionelle Stufe gestellt. Sein wieder gemeinsam mit seiner Frau entwickeltes Antifaschismus-Denkmal in Hamburg-Harburg (1986-1993) ist ein grundsätzlich neu ausgerichteter methodischer Beleg dafür.

Esther und Jochen Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg 1986-93

Esther und Jochen Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg 1986-93

Esther und Jochen Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg 1986-93

Das Monument erhob sich als 12 Meter hoher, bleiummantelter Pfeiler und drängte zu seiner eigenen Aufhebung, denn: „Wir laden die Bürger von Harburg und die Besucher der Stadt ein, ihren Namen hier unseren eigenen anzufügen. Es soll uns verpflichten wachsam zu sein und zu bleiben. Je mehr Unterschriften der Stab aus Blei trägt, umso mehr von ihm wird in den Boden eingelassen. Solange, bis er nach unbestimmter Zeit restlos versinkt und die Stelle des Harburger Mahnmals gegen Faschismus leer sein wird. Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben“. Heute ruht das Denkmal versenkt in der Erde, der oberste Teil ist in einem verglasten Schacht neben dem S-Bahn-Eingang sichtbar. Gerz scheint sich hier paradigmatisch an Musils Bemerkung „Das Denkmal ist unsichtbar, das Zeichen ist sichtbar“12Robert Musil: Denkmale, 1936, in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. Prosa, Dramen, späte Briefe, Hamburg, 1957, S. 480-483. zu orientieren. Indem er es mit Hilfe der AdressatInnen zum Verschwinden bringt, setzt er weiters auf der zeitlichen Ebene ein Verfahren in Gang, das als fragmentarische Genauigkeit bezeichnet werden muss. Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte in Bezug zur Realität, deren Teil auch das kollektive Gedächtnis ist, haben sich in einer Art und Weise aufgebläht, die es niemandem – und daher auch dem Künstler nicht, da wir uns von seiner Rolle als allumfassendes Genie längst verabschiedet haben – ermöglichen, das Ganze in Form einer abschließenden Beurteilung im Gesichtsfeld sowie im Denk- und Kopfraum zu haben.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

Daher stoßen „abschließende Lösungen“, wie sie unter anderem bei Alfred Hrdlicka auszumachen sind, an die Grenzen des seit langer Zeit fragwürdig gewordenen Begriffs von „Wahrhaftigkeit“, auch in der Kunst: einer Wahrhaftigkeit zum Beispiel auf der Ebene der Aufarbeitung von Geschichte. Hrdlickas Wiener Denkmal auf dem Albertina-Platz übersteigert in einer traditionellen, expressiven Formensprache und monumentalisiert damit die Erinnerungsarbeit. So tritt die Schändung der Körper als mimetisch gestaltetes Ereignis in den Mittelpunkt. Die scheinbare Nähe des grausamen Geschehens schafft als virtuoser künstlerischer Akt Distanz. Unter dem Aspekt neuer, großteils auch täglich eingeübter, ästhetischer Verhaltensmuster rahmt sich das Werk als Kunstwerk, das man nur als solches betrachten kann.

Die Hamburger und die Grazer Arbeit von Gerz verlassen den üblichen Kunstrahmen. Sie sind in ihrer Erscheinung so „nichtig“, dass sie kaum als Kunst ausgemacht werden können, und dies ist zugleich ihre Brisanz. Was – in Hamburg – auf den ersten Blick von der Absicht her „nur“ idealistisch aussieht, nämlich eine Unterschriftensammlung derer, die guten Willens sind, wird in der Öffentlichkeit konkret zugleich wie eine Art Schandpfahl genutzt und schließt in den vom Publikum angebrachten Signaturen auch die (fast) jeder Kunst im öffentlichen Raum entgegengebrachte Aggression mit ein. Gerade darin zeigt sich gesellschaftliche Realität so, wie sie ist, das heißt: Der Gedanke des Widerstandes und der Solidarität ist in der Tat ständig bedroht, in seiner Ohnmacht unterzugehen bzw. wenn er als Zeichen, permanent oder temporär festgemacht wird, auch karikiert zu werden.

Die Gänse vom Feliferhof müssen jedesmal neu über ihre eigene Bereitschaft, Wachsamkeit zu üben, entscheiden. Die jungen Soldaten setzen sich immer wieder selbst das Zeichen, unter dem sie ihre Ausbildung verrichten. Diese unterschiedlichen Anleitungen zum Handeln verleihen diesen Werken ihren eigentlichen Sinn und ihre Aktualität. Im Hamburger Beispiel wird das Denkmal (fast) unsichtbar, in Saarbrücken – die Arbeit wird noch kurz vorgestellt – ist es von Anfang an unsichtbar, freilich nicht im Sinne der von Musil konstatierten Abstumpfung, sondern als Folge einer die Erinnerungszeit mit der Handlungszeit gleichsetzenden Struktur. Im nicht realisierten Grazer Beispiel ist das Denkmal im Soldatengepäck vorrätig; der Wille entscheidet über die Errichtung und damit über die Bereitschaft für das, zumindest im Augenblick des Aufziehens der Fahne erfolgende, Gedenken. „Offizielle“ Denkmäler gegen den faschistischen Terror und Holocaust-Mahnmale zu errichten zählt nach wie vor, auch wenn sich, wie eingangs erwähnt, der öffentliche Raum längst erweitert, zum Teil auch bereits verlagert hat, zu den Aufgaben des Staates oder der Kommunen. Wie Hamburg – mit dem Gegendenkmal von Alfred Hrdlicka und dem inzwischen verborgenen Obelisken von Esther und Jochen Gerz – besitzt auch Wien zwei Beispiele, die sich sowohl grundsätzlich als auch von der formalen Lösung her voneinander wesentlich unterscheiden.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

In Wien wurde nach dem Mahnmal gegen Krieg und Faschismus auf dem Albertina-Platz (Alfred Hrdlicka, 1983-91) am Vorabend des Nationalfeiertags des Jahres 2000 mit vierjähriger Verspätung das Holocaust-Denkmal auf dem Judenplatz (Rachel Whiteread, 1996-2000) der Öffentlichkeit übergeben. Mit seiner Gestaltung auf dem Albertinaplatz ersetzte Hrdlicka das sogenannte „Ansichtsdenkmal“ durch eine weitläufige, in seiner tatsächlichen inhaltlichen und formalen Dimension nur räumlich erlebbare Abfolge von Stationen, die im Stein der Republik ihren Abschluss finden. Hier ist die Regierungserklärung der Provisorischen Staatsregierung vom 27. April 1945 in Auszügen eingemeißelt. Damit geht das Werk über ein Mahnmal gegen die Greueltaten an den Juden hinaus, was von diesen während des Entstehungsprozesses und besonders nach der endgültigen Fertigstellung 1991 auch offen kritisiert worden war. Hrdlickas Ensemble erinnert an eine „dunkle Zeit“, in dessen Mittelpunkt zweifelsohne die Judenverfolgungen stehen, der gestalterische Endpunkt folgt aber auch dem weiteren Lauf der Geschichte mit dem Signal für einen demokratischen Neubeginn. Vom Tor der Gewalt führt der Weg durch Krieg und Faschismus zu einer Art Apotheose der staatlichen Wiedergeburt Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die vier großen Steinblöcke, von denen einige schon Mitte der siebziger Jahre begonnen wurden, ergänzt die Bronzefigur des Straßenwaschenden Juden.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

Unbehauene Steine und Figurenkompositionen, die sich nur fragmenthaft aus ihrem auf den natürlichen Sockel aufgesetzten Steinblock lösen, bestimmen den Eindruck der räumlichen Anordnung. Innerhalb der figürlichen Gestaltung dominiert ein monumental expressives Moment, das nicht ohne Umwege, aber doch an zeitlich frühere Mahnmale in ehemaligen KZ-Gedenkstätten erinnert. Wenn wir an den einleitend in einem kurzem Abriss wiedergegebenen „Befund“ der zeitgenössischen Kunst seit dem Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts denken, dann springt nicht nur der formale Gestaltungsakt des Künstlers als ein geniehafter ins Auge, sondern vor allem die konzeptuelle Komponente, in expressiver Dramatik die Welt „als Ganzes“ zu thematisieren, das umfassende und umspannende Weltbild von Vernichtung, Leid, Opfer zu visualisieren. Die unbestrittene humanistische Grundtendenz erfährt durch die traditionellen Pathosformeln ein erhebliches Maß an künstlerischer, letztlich aber auch an inhaltlicher Unschärfe.

Hrdlickas Interesse richtet sich auf einen von jüngeren KünstlerInnen seit geraumer Zeit in Zweifel gezogenen Anspruch, mit drastischen künstlerischen Mitteln einer Gesamtheit von Fakten und Erscheinungen beizukommen. Ein gestalterischer Zugang dieser Art richtet sich danach aus, unsere Welt heute nicht mehr als Gesamtes, sondern als Summe von kleineren, aber präzisen Systemeinheiten zu begreifen. In vielen Beispielen des künstlerischen Erinnerns, von denen einige in der österreichischen Kunstlandschaft bereits besprochen wurden, geht es um eine möglichst genaue Aufarbeitung von Geschichte und im Fall eines Denkmals oder Mahnmals ist die Kunst eher den kausalen und pragmatischen Fakten verpflichtet als sich in ein grobmaschiges Netz der Narration verstricken zu wollen. Genau diese Unterschiede spiegeln sich in der zur Anwendung gelangenden Formensprache wider.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Der Entwurf der britischen Künstlerin Rachel Whiteread ging im Jänner 1996 als Siegerprojekt eines 1995 ausgelobten Wettbewerbs zur Errichtung eines Holocaust-Mahnmals auf dem Wiener Judenplatz hervor. Interessant und beachtenswert erscheint, dass bereits in die Wettbewerbsausschreibung nach einer eindeutigen Meinungsbildung ein Vorbehalt gegenüber einer figurativen Lösung aufgenommen wurde. So hieß es für die TeilnehmerInnen „die figurale Darstellung des Leidens von Millionen unschuldigen Menschen (sei) als nicht machbar“ auszuschließen. Dieser veröffentlichte Ansatz mag einerseits einer grundsätzlichen Auffassung entsprochen haben, wurde aber vor allem von Seiten der jüdischen Gemeinde durch das mächtige Vorbild des Denkmal-Ensembles auf dem Albertinaplatz mitbestimmt: Viele Juden fühlten sich dezidiert durch ein zwar kleines, aber zentrales Figurenelement innerhalb des mächtigen Ensembles verletzt: durch den in Bronze gegossenen straßenwaschenden Juden. Grund dafür war nicht allein die Schaffung eines Symbols für die Schändung des Menschen, sondern das überzeitliche Festhalten eines realen Geschehens der Vergangenheit, das wohl zu den perfidesten Formen der Erniedrigung zu zählen ist.

Bei allem Verständnis für diese Argumentation erscheint dennoch bemerkenswert, dass beispielsweise Dokumentarfotos mit diesem Inhalt, in historischen Ausstellungen präsentiert, unwidersprochen bleiben, womit der Schluss nahe liegt, dass die Darstellung auf einer anderen medialen Rezeptionsebene als der der ebenfalls realistisch dargestellten, jedoch künstlerisch „überhöhten“ Szene, funktioniert. Dazu passt die Rezeption, wie Zeichen vom vorwiegend touristischen Publikum nicht oder falsch gelesen werden können und wie sehr die Kunst im Denkmal in jedem Augenblick mit moralisch-ethischen Werten verbunden ist: Um den straßenwaschenden Juden von seiner Inbesitznahme als „Jausenbank“ zu befreien, musste ein in Bronze gegossener Stacheldraht auf dem Rücken der Figur angebracht werden. Vor einer kunstwissenschaftlichen Analyse und ohne sich mit dem Werk von Rachel Whiteread näher auseinandersetzen zu müssen, zeigen sich klar die Unterschiede der beiden künstlerischen Positionen. Auf der einen Seite – der von Alfred Hrdlicka – erfährt die humanistische Grundtendenz durch die traditionellen Pathosformeln ein erhebliches Maß an verallgemeinernder Inszenierung, auf der anderen Seite – der von Rachel Whiteread – stellt sich ein in der Geschichte des Judentums verankerter, aber auch ein deutlicher räumlicher Kontext, von der skulpturalen Architektur oder der architektonischen Skulptur ausgehend, ein.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Das Mahnmal auf dem Judenplatz ist ein Kubus in den Maßen 10 mal 7 mal 3,80 Meter. Es handelt sich dabei um ein räumlich erfahrbares, architektonisch-skulpturales Gebilde. Mit den Maßen nimmt die Künstlerin Bezug auf den Platzraum und auf die meist großbürgerlichen Wohnräume hinter den Fassaden. In der Höhe des Monuments und in der auf seinem „Dach“ platzierten stuckierten Rosette tritt der Bezug deutlich in Erscheinung. Die Wahl der Bibliothek als Denkmal-Thematik lässt sich sowohl in der inhaltlichen Bewältigung der gestellten Aufgabe als auch im persönlichen Oeuvre von Rachel Whiteread verankern. Der Abguss von realen Gegenständen in Gips oder in lichtdurchlässigem Kunstharz, in strengem Weiß oder in intensiv leuchtender Farbe bestimmte den Gestaltungsmodus seit Beginn der neunziger Jahre. Tisch, Sessel, Badewanne, Bett, Bücherregal oder, 1994, das Fassadenfragment eines viktorianischen Hauses in London stellen eine Auswahl jener Objekte dar, an die mit dieser künstlerischen Methode „erinnert“ wird.

Den Zugriff auf den Gegenstand, in der Kunst seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wieder ein zentrales Phänomen in der künstlerischen Auseinandersetzung, nimmt Whiteread auf einer scheinbar distanzierten, jedenfalls trotz der Authentizität des dreidimensionalen Abbildens abstrakten Ebene vor. So setzt das Holocaust-Mahnmal eine vor dem Auftrag strukturierte Richtung des künstlerischen Handelns fort, spitzt dieses aber auf den Anlass zu. Die nach außen gewendete farblose Bibliothek zielt auf eine zurückhaltende, den sinnlich erfahrbaren formalen Reiz in keiner Weise unterdrückende Erscheinung. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die sorgfältige Durchzeichnung der äußeren „Haut“, durch die der kompakte Block gegliedert wird. Im gegenüber dem erinnerten Realobjekt verfremdeten Reiz der Oberfläche konzentriert sich die bildhauerische Strategie der Künstlerin, berühren sich in ihr doch Innenform und Außenform, Positivkörper und Negativkörper. Diese Polaritäten, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass wir uns vertraute Dinge neu erfahren, erweitern die Konstante in ihrem bisherigen künstlerischen Werk um eine für diese Aufgabe genutzte inhaltliche Qualität. Da für die jüdische Religion von Anfang an das Buch, der Text gegenüber jeder Form von Bildern die zentrale Komponente der Auseinandersetzung bildeten, geht Whiteread intensiv auf die ihr gestellte Thematik ein. Mit der Bibliothek als Architektur gewordene Metapher eröffnet sich eine Reihe von Assoziationsfeldern: Die Juden als Volk der Bücher, die gewendete Bibliothek als Verweis auf eine „völlig verkehrte Zivilisation“, das Buch generell als Transportmittel für Erinnerung, speziell als Archiv von Biografien, als Beleg für den jüdischen Beitrag zur österreichischen Geistesgeschichte.13Einige der zahlreichen Interpretationsangebote faßte Wolfgang Kos in seinem Beitrag „Erinnerungspolitik und Ästhetik“, in: Simon Wiesenthal (Hrsg.), Projekt: Judenplatz Wien, Wien 2000, zusammen, S. 71-96.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Die nicht zugängliche Leere des Innenraums verweist auf eine Absenz, eine unkorrigierbare Abwesenheit, die mit den 65.000 für immer verlorenen Menschenleben – die Namen ihrer Vernichtungslager sind in die Plattform des niedrigen Sockels eingemeißelt – in Zusammenhang gebracht werden muss. Was Whiteread nicht darstellt, nämlich die zugespitzte Erzählung des Grauens, die bei Alfred Hrdlicka als Stein gewordener Report ins Zentrum des begehbaren Skulpturenensembles rückt, fungiert in der Form der Leerstelle, des Zwischenraums zwischen der Reihe sichtbarer Schnittflächen der Bücher, fungiert durch den nicht sichtbaren und betretbaren Innenraum als Anstoß für produktive Erinnerung.

In diesen Gegenüberstellungen, auch mit der jungen britischen Künstlerin, zeigen sich die entscheidenden künstlerischen Dimensionen im Werk von Jochen Gerz. Sie liegen in erster Linie in einem klar definierten Gegensatz zum Monument: Dieses setzt der Vergänglichkeit des Lebens etwas scheinbar Unvergängliches bzw. Statisches entgegen – Gerz sucht eine Annäherung zwischen Mensch und Mahnmal, indem er dieses einem zeitlichen Verlauf unterwirft und/oder der hoch aufragenden Monumentalität entzieht. Sein Arbeitsansatz in Saarbrücken (2.146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus, 1990-93) greift eine gegenüber Fedo Ertl noch radikalere „Verhüllung“ auf und funktioniert die Denkmal-Idee zu einem unsichtbaren Archiv um.

Jochen Gerz, 2146 Steine – Platz des unsichtbaren Denkmals, Saarbrücken 1990-93

Gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Saar fand sowohl die Recherche der vor 1933 bestehenden Jüdischen Friedhöfe in Deutschland als auch die konzipierte Umsetzung statt. In einer mehrjährigen, zunächst geheimen Aktion wurden auf der Unterseite der vom Schloßplatz der Stadt in jeweils kleineren Mengen ausgehobenen Pflastersteine Name und eine Register-Kennzahl der Friedhöfe eingraviert – die Steine anschließend wieder gegen ihre Platzhalter ausgetauscht. Erst nach einer Veröffentlichung der von Gerz prozesshaft eingeleiteten und ausgeführten Mahnmal-Konfiguration und heftigen politischen Diskussionen darüber wurde der Arbeitsvorgang nachträglich sanktioniert. Gerz und die Studierenden hatten sich selbst den Auftrag erteilt, ein öffentliches Mahnmal zu setzen. Auch wenn niemand außer den handelnden Personen die Gravuren je gesehen hat, bilden diese in Summe ein beeindruckendes Memento Mori im wahrsten Sinn des Wortes unter uns.

Jochen Gerz, 2146 Steine – Platz des unsichtbaren Denkmals, Saarbrücken 1990-93

Die Passanten treten unmittelbar mit dem Denkmal in Kontakt und erfahren über die Raumdimension eine übersetzte reale Größe eines historischen Speichers, der über die Gedächtnisfunktion unmittelbar in die Gegenwart wirkt. Mit der einmaligen Verlagerung der traditionellen Vertikalität des Denkmals in die Horizontale wird sowohl die geografische als auch die zeitliche Skala im Dialog mit den Rezipienten des Denkmals aktiviert. Nichts weist von außen auf das Werk hin mit Ausnahme der Umbenennung des Schloßplatzes in Platz des unsichtbaren Denkmals: So wird ein gewöhnlich raumgreifendes und in dieser Gestalt funktionalisiertes Objekt erst durch eine schlichte zweifache Be-Zeichnung als verborgenes, gleichzeitig aber gegenwärtiges Informationsdepot in „Erinnerung“ gebracht. Neben dem nicht realisierten Entwurf für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin (der bereits zweite Wettbewerb fand im Frühjahr 1997 statt)14 Den Auftrag erhielt Daniel Libeskind, die Fertigstellung ist für 2005 geplant., bei dem eine 20.000 Quadratmeter große Fläche den Besuchern übereignet worden wäre mit der Einladung, eine Antwort auf die Frage „Warum ist es geschehen?“ zu geben, ist Das lebende Monument im französischen Biron das wohl entschiedendste interaktive Denkmal-Projekt, das realisiert wurde.

Gerz selbst bezeichnet seine Arbeit als work in progress. Wenn dieser in der Kunst der Gegenwart häufig verwendete Begriff punktgenau auf einen künstlerischen Ansatz zutrifft, dann auf diesen. Denn tatsächlich ist vom Konzept (und auch von der bisher eingehaltenen Praxis) kein Ende des Denkmals in Sicht. Wieder hatte sich Gerz mit einem Studentenkollektiv (diesmal aus Bordeaux) zusammengetan, um an der Verwirklichung des Vorhabens zu arbeiten. Er war mit der Renovierung eines Gefallenendenkmals in der Dordogne vom Kulturministerium beauftragt worden und funktionierte den Sandsteinobelisken zu einer „Wandzeitung“ für die im kleinen Dorf lebende Bevölkerung um. Ihr war eine unveröffentlichte Frage gestellt und die 127 Antworten auf roten Messingtafeln am Obelisken montiert worden. Auch wenn wir den Wortlaut der Frage nicht kennen, können wir aus den Antworten schließen, dass es sich dabei um formulierte Erinnerungen handelt. Nach der Einweihung des Monuments im Juli 1996 trat Gerz seine Arbeit – das Fragenstellen – an die Bewohner ab: Ein Ehepaar, nach dessen Ableben der jeweilige Bürgermeister, stellt an jeden neu Hinzukommenden, sei es ein die Volljährigkeit erreichender Bewohner der Gemeinde oder ein Zuziehender die Frage – die Antworten werden dem Denkmal hinzugefügt. Selbst wenn der Obelisk eines Tages zu klein geworden sein sollte, werden die Tafeln, so das Konzept, im Umraum des Denkmals angebracht. Dieses lebende Denkmal setzt mit einfachen ästhetischen Mitteln, die in ihrer unprätentiösen Art das Vertrauen der Einwohner gewinnen konnten, über ein veröffentlichtes kollektives Gedächtnis – die Texte bleiben anonym – einen Kommunikationsprozess unter der Bevölkerung in Gang. Dieser löst sich vom eigentlichen Anlass – dem Denkmal – und weitet sich auf ein Forum des Nachrichtenaustausches aus.

Jochen Gerz, Das lebende Monument, Biron 1996

Mit den Denkmalgestaltungen von Jochen Gerz (zum Teil gemeinsam mit seiner Frau Esther) wird das Spektrum einer jahrzehntelangen Entwicklung in seinen Extremen schlagartig sichtbar. Eine große Anzahl dazwischen liegender Positionen bildet ein reichhaltiges zur Stellungnahme aufforderndes Diskursfeld, das hier freilich nur exemplarisch beschrieben und bewertet werden konnte. Dadurch, dass sich sowohl die öffentlich gesellschaftlichen Anliegen als auch die Ausrichtung der Kunst verändert haben, kommt den angesprochenen Bereichen Erinnern, Denk- und Mahnmal setzen, sich inhaltlich und/oder formal auf historische, politische und soziale Referenzpunkte einzulassen, eine geistige und visuelle Sprengkraft im System der Kunst zu, die auch und besonders Gerz zu einer formalen und inhaltlichen Neubewertung scheinbar erstarrter „Kunstaufgaben“ führt. Das Öffentliche, Beobachtungen der Öffentlichkeit ebenso wie sogenannte öffentliche Anliegen notwendigerweise als Summe von Einzelerscheinungen zu definieren und eher diese als eine dramatisierte Gesamtschau zu bearbeiten, zeichnet sich nicht nur in Ausnahmefällen als lebendiger Umbruch ab. Ein Umbruch, der sich an jenen Schnittstellen auftut, an denen die Gesellschaft aufgerufen ist, ihre Anliegen künstlerischen Formulierungen zu übertragen bzw. die KünstlerInnen mit ihrem seit vielen Jahren gesteigerten Interesse an den unterschiedlichsten Ausformungen der Realität ihre Ansprüche in übersetzten Analysen und den daraus entwickelten Konfigurationen an die Gesellschaft richten.

Manuskript zu: Werner Fenz, Vom hohen Ross gestiegen. Beispiele eines veränderten Denkmalbegriffs seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. In: Erzählte Zeit und Gedächtnis. Hrsg.. von Götz Pochat und Brigitte Wagner, Kunsthistorisches JAhrbuch 29/30, Graz,: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 2005, S. 212 – 230

Abbildungen: INstitut für Kunstgeschichte Karl-Franzens-Universität Graz, Archiv Fenz-Kortschak

Fotos: Werner Fenz, Hans Georg Tropper

Publikation

| ↑1 | Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die in letzter Zeit erschienen Publikationen über Kunst im öffentlichen Raum, sodaß detaillierte Literaturangaben den Platz sprengen würden |

|---|---|

| ↑2 | Eine Publikation unter dem gleichnamigen Titel – Christoph Heinrich: Strategien des Erinnerns, München 1993 – spricht einleitend „Das Denkmal in den achtziger Jahren zwischen Auftragsarbeit und auutonomen Kunstwerk“ – an. |

| ↑3 | Wolfgang Welsch: Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, S. 318-320. |

| ↑4 | Auf diese „Differenzschwelle als entscheidendes Faktum im Umgang mit und der Rezeption von Gegenwartskunst im öffentlichen Raum habe ich mehrfach hingewiesen, zB. in „2000-3, Artspace plus Interface“, Ausstellungskatalog (Wien 1997) und CD-ROM (Wien 1999) zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie im „steirischen herbst“ 1997. |

| ↑5 | Michel Foucault: Andere Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig 1990, S. 34 -46. |

| ↑6 | Piet Mondrian: Neue Gestaltung (1925), Nachdruck Mainz 1974, S. 15. |

| ↑7 | Der 1990 in Wien gegründete Kunstverein museum in progress widmet sich dem Ziel, sowohl bildende Kunst als auch gesellschaftsrelevante Diskursbeiträge nicht im statischen White Cube, sondern als Botschaft im Kommunikationsraum der Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. |

| ↑8 | Der Anlaß war die heftig bekämpfte Regierungsbildung: Die an die dritte Stelle zurückgefallene ÖVP bildete mit den rechstpopulistischen Freiheitlichen (FPÖ) eine Koalition und stellte fortan den Bundeskanzler. |

| ↑9 | Otto Mittmannsgruber/Martin Strauss, Wir bleiben unter uns, Plakatwände in Niederösterreich 1997. |

| ↑10 | Marius Babias/ Achim Könneke (Hrsg.): Die Kunst des Öffentlichen, Amsterdam/Dresden 1998. Hier wird, ausgehend von den 70er Jahren, in einer genaue Begriffsdefinition die Kunst des Öffentlichen der Kunst im öffentlichen Raum gegenübergestellt. |

| ↑11 | Zum Beispiel die international prominenten Projektanten für das Holocaust-Mahnmal auf dem Wiener Judenplatz: Clegg&Guttmann (US), Peter Eisenmann (US), Valie Export (A), Zvi Hecker (ISR), Ilya Kabakov (USSR), Karl Prantl (A), Zbynek Sekal (A) und Heimo Zobernig (A) sowie in erster Linie die siegreiche britische Künstlerin Rachel Whiteread. |

| ↑12 | Robert Musil: Denkmale, 1936, in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. Prosa, Dramen, späte Briefe, Hamburg, 1957, S. 480-483. |

| ↑13 | Einige der zahlreichen Interpretationsangebote faßte Wolfgang Kos in seinem Beitrag „Erinnerungspolitik und Ästhetik“, in: Simon Wiesenthal (Hrsg.), Projekt: Judenplatz Wien, Wien 2000, zusammen, S. 71-96. |

| ↑14 | Den Auftrag erhielt Daniel Libeskind, die Fertigstellung ist für 2005 geplant. |