Dietmar Tanterl, ROTWEINROT Graz 2008

1

Künstlerhaus Graz, Außenansicht, Graz 2005

Mit dem Bau des Künstlerhauses sei ein achtzigjähriger Wunschtraum der bildenden Künstler Steiermarks in Erfüllung gegangen. Mit diesen hymnischen Worten wurde die Eröffnungsausstellung im Sommer 1952 im aus diesem Anlass erschienenen Katalog eingeleitet. Tatsächlich gab es nicht erst seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Pläne, zum Teil sogar konzipierte Bauprojekte für ein Ausstellungshaus. Die zahlreichen ins Auge gefassten Standorte reichten vom heutigen Platz am Eingang zum Stadtpark über den Andreas-Hofer-Platz, den Kaiser-Josef-Platz, ein Parkareal nordöstlich des Opernhauses bis hin zum Umbau der Thalia. Alle diese in Aussicht genommenen Bauplätze hatten gemeinsam, dass sie im Zentrum der Stadt angesiedelt waren. Worauf gründete der immer wieder neu aufflammende Wunsch, den Kunstwerken einen entsprechenden Raum zu geben? In der Steiermark, konkret konzentriert auf Graz, bestanden zu dieser Zeit vier nennenswerte Künstlervereinigungen, die älteste davon wurde 1865 ins Leben gerufen. Mit der Gründung der Grazer Sezession 1923 hielt die Moderne Einzug im Land. Einige Künstler, unter ihnen der über die regionalen Grenzen hinaus bekannte Wilhelm Thöny, kehrten von Auslandsaufenthalten, wenn auch nicht auf Dauer, in ihre Heimat zurück und fachten intensive Diskussionen über den internationalen Stand der Kunst an: Die künstlerischen Aktivitäten inklusive der Architektur, deren wesentliche Vertreter zum Großteil Mitglieder der Sezession waren, weiteten sich mit Diskussionen und Festen in den gesellschaftlichen Raum hinein aus.

Dieser Aufschwung konnte nur bis zum Einmarsch Hitlers in Österreich anhalten, da auch in der „Stadt der Volkserhebung“ alle Vereine aufgelöst wurden. Die verordnete „Kameradschaft bildender Künstler“ trug mehrfach den Wunsch an die Reichskulturkammer heran, in Graz ein Künstlerhaus zu errichten. Die einzigen Folgen dieser neuerlich formulierten Idee waren der Bau eines „Künstlerheimes“ und die Trennung der Landesbildergalerie des Joanneums in eine Alte und eine Neue Galerie. Für Letztere wurde 1940 das spätbarocke Palais Herberstein in der Sackstraße erworben, in dem die Neue Galerie bis heute Teile ihrer Sammlung und Ausstellungen zeigt.

Überraschend knapp nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Herbst 1949, wurde das Projekt Künstlerhaus, das auch unter den lautstark vorgetragenen Forderungen „Wohnungen statt Künstlerhaus“ auf heftigen Widerstand gestoßen war, genehmigt.

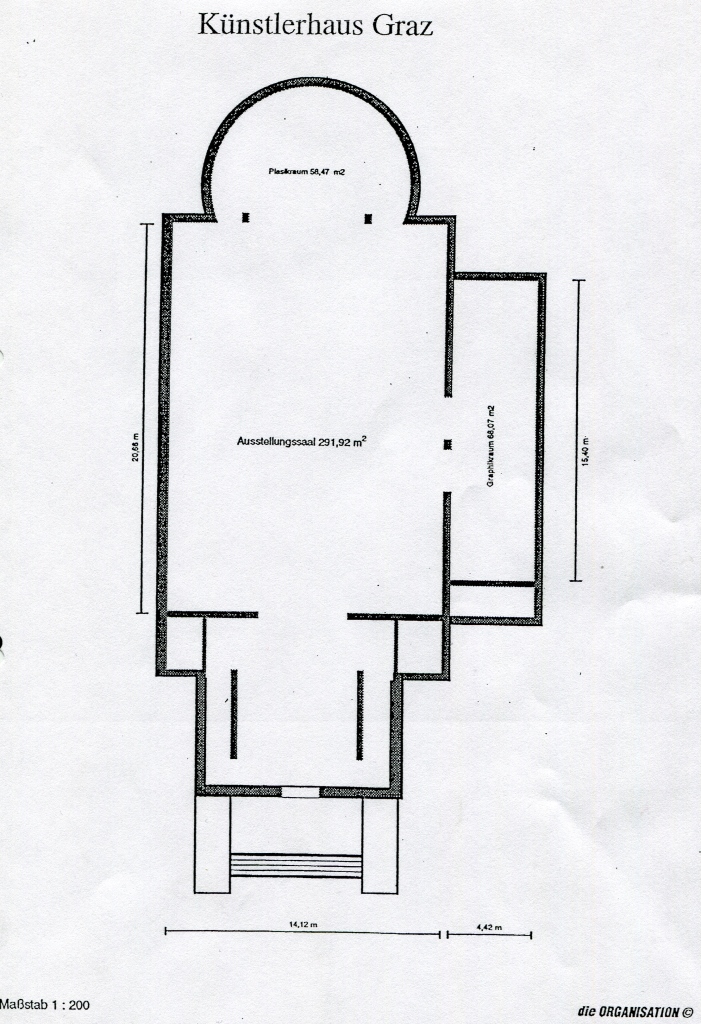

Künstlerhaus Graz, Grundrißplan, Graz 2008

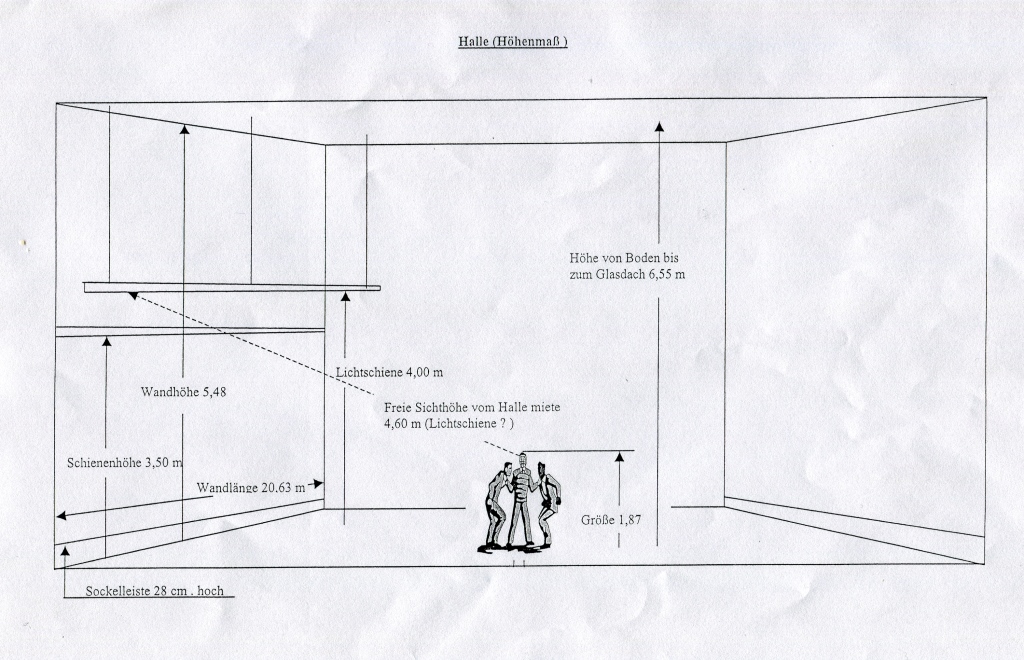

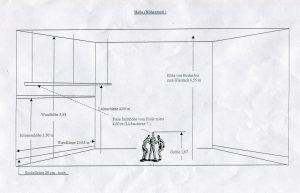

Während auf der politischen Ebene der damalige Kulturlandesrat Udo Illig die treibende Kraft war, lag die grundlegende Gestaltung – offiziell ständige Beratung – in den Händen des Vertreters der steirischen Künstlerschaft, Leo Scheu. Auch für den heutigen Standard von Museums- und Kunsthausbauten erstaunlich ist ein sehr dezidiertes Anforderungsprofil, das auf funktioneller und ästhetischer Ebene im großflächigen Oberlicht des Hauptraums gipfelt. Dieser ist neben einem Raum für Plastiken, der Apsis mit Ober- und Seitenlicht, und dem intimen Grafikraum, ebenfalls mit Oberlicht, zentraler Teil der Wünsche an die Architektur, die vom Stadtbauamt errichtet wurde. Um das Licht den äußeren Bedingungen entsprechend regulieren zu können, „sind ober den Zierlichten unsichtbar Beleuchtungskörper angebracht, welche die ausgestellten Kunstwerke, soweit als möglich, wie unter Tageslicht erscheinen lassen. Ein ebenfalls ober der Zierlichte unsichtbar angebrachtes Velum reguliert das Tageslicht bei Sonnenschein“. Abgesehen von modernsten Kommunikationsanlagen wie Innen- und Außenlautsprecher oder Mikrofonanlagen für Dolmetscher in den Übersetzungskabinen oberhalb des Eingangs in den Hauptraum, wird der Herstellung von unterschiedlichen Lichtverhältnissen eine große Sorgfalt zuteil, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass alle Räume zum Zeitpunkt der Eröffnung elektrische Ringleitungen besaßen, „die jedwede Belichtungsmöglichkeit zulassen“. In all den detaillierten Beschreibungen, die die heute denkbar modernsten Ausstellungseinrichtungen feiern, nimmt die ästhetische Dimension des Baus so gut wie keinen Platz ein.

Künstlerhaus Graz, Innenraumplan, Graz 2008

Dabei ist neben dem weitgehend offenen Raumduktus der großen Halle sehr wohl der Eindruck einer sakralen Stimmung nicht auszublenden. Dabei ist nicht ein etwaiges funktionelles Ideal eines Präsentationsraums von Kunst verantwortlich, sondern in erster Linie die durch schwarze Marmorsäulen betonte Apsis. Nicht von ungefähr wurde diese auch heute noch oder heute besonders gültige Erfahrung neben kleineren Bildern und Skulpturen durch die mächtige „Kreuzkomposition“ von Alexander Silveri betont. Nicht wenige Ausstellungsgestaltungen in diesem Haus haben sich in den letzten Jahren speziell damit auseinandergesetzt, wie mit dem apsidalen Raumteil umzugehen ist. Die Palette der Möglichkeiten, die auch in diesen Formen genutzt wurden, reichte vom rigorosen Ausblenden durch Verbau über optische Brechungen durch das Einstellen von kleineren Wänden über die Nutzung als Raum für Projektionen bis hin zur forcierten und damit die Ästhetik der 1950er Jahre betonenden Auseinandersetzung mit der vorgegebenen Situation.

2

Das Licht spielt in der Kunst seit jeher eine entscheidende Rolle, und es sei zudem daran erinnert, dass einer der frühesten und letztlich wohl auch bekanntesten Versuche, Thesen zum Thema der Wahrnehmung zu formulieren, über das Licht und dessen von ihm selbst erzeugtes „Gegenteil“ den Schatten, abgehandelt wurden. Auch wenn Platons Höhlengleichnis über das Feld der Kunst hinausgreift, darf und muss es auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Freilich wäre es vermessen, zu behaupten, dass jedes Spiel von Licht und Schatten, das mit den Mitteln der Malerei mit unterschiedlichen Vorzeichen und Absichten erstellt wurde, an diese frühe und immer wieder, in erster Linie im Zusammenhang mit fotografischen Produktionen aufgegriffene philosophische These geknüpft werden kann. Und doch zieht eine große Anzahl von Bildwerken an uns vorüber, wenn vom Einsatz des Lichts in der Kunst die Rede ist. Es sind nicht nur die Impressionisten, die dem schwarzen Schatten als Gestaltungsmittel im Bild eine deutliche und überzeugt argumentierte Abfuhr erteilt haben, auch wenn draußen im grellen Sonnenlicht seine Spuren dennoch nicht zu übersehen waren. Wie in einer Art Kompromiss haben sie die dunklen, den Wirklichkeitsausschnitt modellierenden Formationen in Farbe aufgelöst und so zumindest das Schwarz, ein Synonym für den Schatten, aus dem Bild getilgt.

Phillip Otto Runge, Der Große Morgen, 1809, Hamburger Kunsthalle

Doch schon vom früheren 19. Jahrhundert kennen wir „Lichtgestalten“, wie etwa im „Großen Morgen“ von Philipp Otto Runge. Selbst wenn wir das Rad der Kunstgeschichte weiter zurückdrehen, stehen vielfach Lichteffekte im Vordergrund. Eine Reihe von barocken holländischen Stillleben und auch solche noch zwei Jahrhunderte später „leben“ von den Kontrasten zwischen Licht und Schatten einerseits und andererseits von einer Leuchtkraft des Lichts, die zur Wirklichkeit der Objekte beiträgt. Das heißt, dass über genaue Beobachtungen bzw. deren Übersteigerungen die Versuche deutlich erkennbar werden, den Gegenständen und Personen jenen Realitätsgrad zu verleihen, der anzeigt, dass der Künstler in der Lage ist, die Motive originalgetreu wiederzugeben und sie letztlich damit auch zu „beherrschen“. Ob es sich also um das dramatische Scheinwerferlicht, das dunkle Schlagschatten gebiert, ob es sich um eine ausgewogene Verteilung von hellen und dunkleren Stellen auf der Bildfläche handelt, oder ob das Licht in die Figuren eindringt, sodass etwa, wie bei Rembrandt, Gesichter von innen her zu leuchten beginnen und die Konzentration statt auf den äußeren Zustand auf jenen hinter der Oberfläche gelegt wird – die Umsetzung der hier freilich nur beispielhaft genannten Absichten kann nur mit Hilfe des über die Farbe vorgetäuschten Lichts erfolgen.

Es waren die Künstlerinnen und Künstler der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts, die auch im Bezug auf das Licht den „direkten Weg“ gegangen sind. Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass dieser Weg und die vielen Umwege, die ebenso nahe an das Ziel heranführten, auf der radikalen Abwendung vom Abbild basieren. Dieser Zugriff auf Gegenstände des Alltags, die als Leuchtmittel erzeugt und als solche im Einsatz sind, markiert freilich einen folgenreichen Paradigmenwechsel. Denn wie sehr das mittels Farbe erzeugte Licht an der Herstellung von Räumlichkeit auf der Bildfläche auch beteiligt war (und in der gegenwärtigen Malerei noch ist), gegenüber denen, die diese Kunst rezipieren, grenzt sie sich immer als Bildobjekt ab. Wenn aber andererseits die Betrachter und Betrachterinnen sich im selben Raum aufhalten, in dem das Lichtobjekt auf diesen Raum einwirkt, ist die Erlebnisebene in jenen Installationen, die wie beispielsweise jene von Dan Flavin als Klassiker für die neue Formatierung von Licht-Kunst zeugen, transferiert. Und dies in Ausmaßen, die von einer Farbchromatik über optische Täuschungsmanöver bis hin zum spürbaren körperlichen Involviert-Sein reicht. Es gibt nicht wenige Beispiele, in denen sich das Bewegungsverhalten des Publikums im Raum verändert, verändern muss, um das Kunstwerk, die Raumgestaltung, entsprechend wahrnehmen zu können.

3

Dietmar Tanterl, Lichtinstallation, Bruck an der Mur, LKH Fassade 1993

Künstlerische Lichtgestaltungen sind auch das Thema von Dietmar Tanterl. Dabei sollte von Anfang an präzisiert werden, dass es immer um ein Zusammenspiel von Wand und Licht, Raum und Licht, Architektur und Licht geht. Dieses Bezugssystem bestimmt das Arbeitsfeld, das nach unterschiedlichen Schwerpunkten gewichtet ist. Allein, wenn wir unseren Blick auf nur zwei Arbeiten innerhalb des umfangreichen Oeuvres richten, zeigt sich, dass der In-Situ-Begriff eine entscheidende Rolle spielt, dass er die Methode, innerhalb der sich die Installation oder Intervention entwickelt, wesentlich bestimmt. Eine der frühen Begegnungen mit Licht-Arbeiten findet sich in der Gestaltung der Außenfront am Neubau des Landeskrankenhauses Bruck/Mur in der Steiermark (1991/92). Der als geschlossene Wand frei gehaltene obere Teil der Fassade bildet den Träger einer etwa 140 Meter langen Lichtinstallation. Sie stellt einen zweifachen Kontext her: einmal den an einer Krankenhausfront allgemein als „Lebenslinie“ identifizierbaren und als zweites die EEG-Aufzeichnungen des Architekten Günther Domenig. Über diese inhaltlichen Dimensionen hinaus, die eine Art closed circuit bilden, tritt die Gliederung des Baukörpers in Erscheinung: eine reliefartige Struktur vor der Wand, die jedoch nicht nur als feste Form, sondern auch als Lichtspur existiert und in dieser Funktion eine mehrschichtige räumliche Situation herstellt. Durch das Strahlen des Lichts bilden sich auf der Wand Lichtflecken, die zwischen den Neonzeichen und dem festen Baukörper eine Übergangszone schafft.

Ulrich Horndash, Dietmar Tanterl, Ohne Titel, München, Passage Münchener Rückversicherungsgesellschaft 1994

Drei Jahre später (1994/95) entsteht eine die Wand in einer unterirdischen Passage der Münchener Rückversicherung mit unregelmäßig eingelassenen rechteckigen Lichtflächen auflösende Gestaltung. Im Gegensatz zu der expressiven blauen Linie in Bruck sehen wir uns hier mattweiß leuchtenden geometrischen Formen gegenüber, die mit dem umgebenden Weiß kontrastieren.

Es waren in erster Linie die Innenraumarbeiten, die das lang gehegte Projekt reifen ließen, Tanterl zu einem Ausstellungsprojekt im Künstlerhaus einzuladen. Das eingangs erwähnte Charakteristikum dieses Raums und die Auseinandersetzung damit sollten das Format der Arbeit bilden: Im Endeffekt präsentierte sich das Haus als Lichttempel. Exakt aufgestellten ästhetischen Regeln folgend, erscheinen Raum und Licht oder Licht und Raum – da beginnt bereits die je unterschiedliche Art der Betrachtungsmöglichkeit – in einer neuen Dimension. Eine Reihe von Konnotationen, die auch sehr allgemein Kunst charakterisieren, bestimmen in einer ersten Lesart auch diese Installation: Die Oberfläche, die Perspektive, die Farbe, das Licht.

Dietmar Tanterl, ROTWEINROT, Graz, Künstlerhaus 2008

Auf der zweiten Wahrnehmungsebene des speziell für das Künstlerhaus geschriebenen künstlerischen Texts treten die Objekte, deren Funktion, die Form und die Überformung in den Vordergrund. Das heißt, handelsübliche Neonröhren sind in einem Gehäuse derart installiert, dass es zu einer farbigen Abstufung und einem Auf und Ab der Lichtstärke und damit im Zusammenhang auch zu einer Veränderung der Lichtfarbe kommt: Geht es im kleineren Raum um die Präsentation eines bestimmten Weißtons, leuchtet im großen Saal zeitweise ein vertikaler Raster in nahezu klinischem Weiß auf, um dann in einen Rot-Ton überzuwechseln. Dieser läuft nicht durch, sondern wird von Weiß unterbrochen. Tatsächlich weiß? Oder nicht doch Grün oder besser: grünlich, die Komplementärfarbe von Rot? Jener Farbton, im Licht in einer Art Auflösungsvorgang ähnlich dem Rot entmaterialisiert, der uns auf den Plakaten oder Einladungen schon den Weg ins Haus gewiesen hat.

Dietmar Tanterl, ROTWEINROT, Graz, Künstlerhaus 2008

ROTWEINROT ist eine Lichtinstallation, der es gelingt, das Künstlerhaus nach einem ersten ebenso überraschenden wie überragenden visuellen Eindruck in einen Ort „indirekter Reflexion“ zu verwandeln. Von einem in pulsierendes Licht übersetzten Sendesignal geht zunächst eine auratische Wahrnehmung aus, die sich Schritt für Schritt in einzelne Kanäle zu verzweigen vermag. Die Lichtfarben auf ihren exakt und seriell im Raum verteilten Trägern, den Leuchtkästen, vermögen uns vielleicht von Anfang an, vielleicht als Folge intensiver Beobachtung und daraus abgeleiteter Eindrücke und Erfahrungen, in weitere als ausschließlich in formal konstituierte Zusammenhänge zu verstricken. Es ist nicht – oder bis auf zu marginalisierende Angebote nicht mehr – die Zeit, in der der Künstler der Gesellschaft mit einstudierten exakten Symbolen oder üppig ausgeformten Verweisen zum Zweck des Erkennens oder des Aufklärens einen Spiegel vorhält. Es ist ein immer wieder neu entwickeltes Prinzip, das einerseits einen nicht nur im theoretischen Diskurs wichtigen, auf beiden Bedeutungsebenen zu lesenden, „Imagetransfer“ zum Inhalt hat und andererseits die Kunst in ein physisch erlebbares und gleichwohl rational zu verarbeitendes Kraftzentrum verwandelt.

Dietmar Tanterl, ROTWEINROT, Graz, Künstlerhaus 2008

Dieses Anliegen und dieser Vorgang gilt im Prinzip für jede avancierte Kunst, lässt sich jedoch im Werk von Dietmar Tanterl, dem in der Steiermark geborenen und nach seinem Studium in München sozialisierten Künstler, in besonderer Weise lokalisieren. Die immer wieder vorgenommene Veränderung von Raum, das Aufheben und zugleich Sichtbarmachen von Architektur durch Licht verweisen auf einen Raumbegriff, der den konkreten Raum, der unseren Kunstort-Raum ohne über eine reale Kante zu stolpern, also quasi auf leisen Sohlen, auch verlassen kann. Mit dem räumlichen Transfer von ROTWEINROT geht ein inhaltlicher einher. Man könnte sich wie auf einer in die Gegenwart und in den Ort der Kunst eingespiegelten, lichtdurchfluteten Agora wähnen, an einem Ort, an dem der Nachrichtenaustausch seinerzeit funktionierte. Heute hat der elektronische den realen öffentlichen Raum zumindest erweitert, in der alltäglichen Informationsdichte vielleicht sogar weitgehend ersetzt. Wie aber können wir uns in diesem perfekt gestalteten und drastisch veränderten Raum auf einer realen Plattform der Übermittlung von Information wähnen?