Vom Seepferdchenbrunnen zum ASCCI-Himmel

Der öffentliche Raum als Kunst-Ort

Die Bemühungen, den öffentlichen Raum als Kunst-Ort wieder in seine Funktion einzusetzen, kamen aus verschiedenen Richtungen. Dieser öffentliche Raum, der in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem als Freiluftgalerie und randständig zu neugebauter Architektur benützt worden war, wachte erst Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre in Verbindung mit einem neuen künstlerischen Bewusstsein als wieder entscheidende und referentielle Projektionsfläche aus seinem Dornröschenschlaf auf. Es war ein mit unheilvollen Träumen ideologischer Repräsentationskunst begleiteter Schlaf. Oder ein Vor-sich-hin-Dämmern mit dem seligen Lächeln des Schutzes traditioneller Wertvorstellungen auf den Lippen. Erst die Generation der in den vierziger Jahren geborenen österreichischen KünstlerInnen rekurrierte mit vollem Bewusstsein auf einen Kunst-Ort außerhalb des white cube und auf eine Kunst, die die vier Wände zu überwinden suchte, ohne deswegen Anhängsel oder Dekorum des sozialen Wohnbaus und der Tintenburgen zu sein. Die nicht nur gedankliche, sondern reale Ausweitung des Handlungsraumes verlangte nach Thesen, Theorien und Definitionen. Letztere mussten sich in erster Linie auf die neu eingezogene Projektionsfläche beziehen und führten konsequenterweise zu einem Paradigmenwechsel in der künstlerischen Methode und der durch sie bedingten formal-materiellen Struktur.

Der öffentliche Raum – das waren für die Aktionisten die Wiener Uni, für Richard Kriesche die Barackensiedlung in der Grazer Kapellenstraße, für Gottfried Bechtold die Stationen seiner österreichweiten Autoreise, für Valie Export der Stephansplatz, für Arnulf Rainer die Kärntner Straße in Wien, für Peter Weibel die Um-Schilderung von Institutionen des Rechts und dessen Verwaltung.

Obwohl hier unterschiedlichste Operationsmodelle vor uns liegen, ist ihnen ein spezifisches, kongruentes Verhalten zum Aktions-, Interventions- oder Dokumentationsort gemeinsam. Richard Kriesches Projekt Kapellenstraße 41 ist an mehreren Schnittstellen angesiedelt – dem städtischen/sozialen Raum, dem Innen und Außen, der realen/fotografischen Wirklichkeit – und thematisiert die Raumerweiterung als Auftrag an die Kunst von Anfang an mit („Was angestrebt werden muß, ist eine systematische Erweiterung der künstlerischen Praxis ins Feld jeglicher menschlicher Aktivität, die Überbrückung von Kunst und Leben“). An diesem Beispiel soll auch der Komplex des damals, 1973, in Österreich1Trigon 73 – Audiovisuelle Botschaften (Katalog), Graz 1973 gerade erst am Beginn der Akzeptanz, Diskussion und künstlerischen Bearbeitung stehenden medialen Raumes als seither den öffentlichen Raum wesentlich charakterisierendes Segment in Erinnerung gerufen werden. Als neue Matrix sowohl in der Kunst- als auch der Rezeptionsstrategie. Obwohl in einer ständigen Erweiterung der Untersuchungsfelder diese „unabhängigen“ Grundmuster der Besetzung des öffentlichen Raumes bis in unsere Gegenwart hereinreichen, bilden sie einen verhältnismäßig geringen Anteil am Gesamtvolumen des besonderen Ortes. Im Bewusstsein, in der Quantität und im Budget nehmen statische und auf die Dauer errichtete Skulpturen, Objekte, Wand- und Raumgestaltungen den weitaus größten Bereich an „öffentlicher Kunst“ ein.

Dafür gibt es mehrere Ursachen: Die erste, die pragmatischste sind die bestehenden (Förderungs)Gesetze im Bereich „Kunst am Bau“ oder „Kunst und Bau“ oder „Kunst im öffentlichen Raum“ (NÖ). Die von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Kann- oder Mussbestimmung, dass 1% der Bausumme öffentlicher Hochbauten (und auch des Straßenbaus) für die „künstlerische Ausgestaltung“ – man beachte den Terminus! – zu verwenden sind, sichert einer größeren Anzahl österreichischer Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, meist über Wettbewerbe, größere Projekte inklusive angemessenem Honorar abwickeln zu können. In der Steiermark standen beispielsweise aus diesem Titel für Bundes- und Landesbauten im Jahr 1992 elf Millionen Schilling für 14 Projekte zur Verfügung. Krankenhäuser, Amtsgebäude, Schulen unterschiedlichster architektonischer Qualität müssen nach wie vor als Anlassfall dienen, um Kunst in öffentlichen Räumen zu ermöglichen. Das noch so kleine Bezirksgericht, das durch ein paar Amtsräume und die Verlegung des Stiegenhauses baulich erweitert wird, ist von einem künstlerischen Begleitprojekt betroffen. Auch wenn es nur einen unzulänglichen oder eigentlich keinen Ort dafür gibt. Mit großer Mühe werden kleine Wandflächen oder enge Eingangsbereiche ausgesucht, weil ein nicht in Anspruch genommenes Geld einen aufgegebenen, verfallenden Budgetposten bedeutet. Wir alle kennen dieses Problem, und einige kämpfen seit Jahren für eine sinnvolle „Flurbereinigung“, um die Effizienz der gesetzlichen Maßnahmen im Sinne der künstlerischen Qualität zu steigern und gegen die Inflation des Handlungsortes „öffentlicher Raum“ zu schützen.

Das Hamburger Modell wird dabei immer wieder als mögliches, durchaus auch modifizierbares Vorbild zitiert: Seit 1981 besteht in der Hansestadt das Referat “Kunst im öffentlichen Raum“, das sich zum Ziel gesetzt hat „die Verbesserung der städtischen Umwelt, der Ausprägung der urbanen Identität Hamburgs und der Eigenart der Stadtteile … Die Arbeiten sollen sich als sichtbarer Beitrag für Straßen, Plätze, Grünanlagen etc. darstellen“.2K. Weber, Erfahrungen aus neun Jahren Praxis in Hamburg, in: Veröffentlichte Kunst, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, Bd. 1, Wien 1991, S. 111 Ein hohes, in Wahrheit uneinlösbares Anforderungsprofil an die Kunst, die als Trouble-Shooter für eine missglückte Stadtplanung, eine verfehlte Politik der Integration und andere kommunale Schwachstellen zu Hilfe gerufen wird. Beachtlich an diesem Modell ist indessen, dass es bei den aufgewendeten Geldern, die vom Senat festgelegt werden, keine Neubaubindung gibt und dass damit die Ortswahl frei ist. Das bedeutet, dass sich die Künstler auf eine Architektur zubewegen können oder auch nicht, dass sie den Ort ihrer Intervention bestimmen, aus ihren Anliegen heraus und dass damit der öffentliche Raum kein via Architekturpläne verordneter ist, sondern ein möglicher und dennoch finanziell gesicherter.

In Österreich befindet sich nur das Kulturreferat in Niederösterreich auf dem Weg in eine vergleichbare Richtung. In einer bereits eingebrachten Gesetzesvorlage soll das Budget aus dem Prozentsatz der zu errichtenden Neubauten in einen Pool übergeführt werden. Wenngleich auch keine völlige Entkopplung vom Baugeschehen erfolgt, werden die Spielräume der Entscheidung größer: Nicht jeder vom finanziellen Aufwand wie von der Architektur oft bescheidene Turnsaalzubau muss sein künstlerisches Mascherl erhalten. Gelder können umgeschichtet, zusammengelegt und für sinnvollere Projekte in einem größeren Rahmen verwendet werden. Es wird sich zeigen, ob auch der subjektive künstlerische Anlassfall, eine spezifische kuratorische Idee in dieser veränderten Praxis Platz finden.

Obwohl der administrative und organisatorische Rahmen für „Kunst im öffentlichen Raum“ in Österreich sehr eng ist, lässt sich seit den siebziger Jahren, zunächst zaghaft und als Einzelerscheinung, eine sukzessive Veränderung der in diesem Raum verwendeten Sprachformen beobachten. Ihre Ursachen sind nicht ausschließlich die generellen künstlerischen Entwicklungsprozesse, die mit einer Summe von Ursachen verknüpft sind, darunter ein neues Selbstbewusstsein der Künstler, die Professionalisierung von Vereinen und Institutionen und die damit verbundene Internationalisierung der Diskussionsebene. Davon ging u.a. ein Innovationsschub in Bezug zu einem neuen, besser erst eigentlichen, Diskursverhalten mit dem öffentlichen Raum aus. Dies trifft vor allem auch für das Segment „Kunst und Bau“ zu, in dem entscheidende Veränderungen zu beobachten sind. Einer der Gründe dafür liegt in einem aktivierten Definitions- und Argumentationsbewusstsein, was speziell den öffentlichen Raum betrifft.

Es liegt auf der Hand, dass interdisziplinäre und/oder mediale Arbeitsmethoden den Weg insofern aufbereitet haben, als sie eine ausschließlich formale Bezüglichkeit zum Umraum schon von den grundsätzlichen Ansätzen her erweitern. Dieser inhaltliche Kontext verursacht aber andererseits durch die notwendige Wahl der Mittel und Materialien gerade bei „Kunst und Bau“ immer wieder erhebliche Schwierigkeiten. Mediale Realisierungen, die sich der Fotografie, des Videos oder der Computerinstallation bedienen, stoßen oft an technische oder heute in Österreich noch immer ins Treffen geführte praktische Grenzen: Die Kosten dieser Materialien, ihre begrenzte Haltbarkeit und die Probleme der Wartung schließen solche Projekte mehr als nur einmal von ihrer Realisierung aus. Neben diesen grundsätzlich erwähnten methodischen Ansätzen bereiten auch verschiedene temporäre Projekte im öffentlichen Raum mit Folgewirkung den Boden für ein neues Bewusstsein und damit verknüpfte „Umgangsformen“ mit künstlerischen Problemstellungen außerhalb der Galerieräume auf. Auch und gerade internationale Beiträge haben so ihre wichtigen Spuren in Österreich gesetzt. Ob es unter dem Übertitel „Kunst und Öffentlichkeit“ die Künstlerschaufenster in der Grazer Innenstadt im Jahr 1979 oder im gesamten Stadtraum die Bezugspunkte 38/88 waren, ob wir uns die Freizone Dorotheergasse von 1987 oder die zahlreichen, kontinuierlich sich fortsetzenden Projekte des „museum in progress“ in Erinnerung rufen – Interventionen im urbanen Raum (nicht dazu rechne ich die Freilichtausstellungen und die Skulpturengarten-Idee, die nicht in unserem Kontext aufzulisten sind) wurden auf unterschiedlichsten Ebenen gesetzt: auf der politischen, auf der ästhetischen, auf der funktionalen. Der um die Massenmedien erweiterte öffentlich Raum konnte bisher in Österreich mit sinnvoller Regelmäßigkeit nur im akustischen (Kunst-Radio) und im Print-Bereich (museum in progress) bespielt werden.

Es scheint, als müssten die österreichischen KünstlerInnen in der täglichen Praxis der visuell-objekthaften Realisationen auf ein Surrogat namens „Kunst am Bau“ ausweichen. Und in der Tat ist es so: Mit dem Trostpflaster allerdings, dass einige Lösungen in diesem Bereich eine bemerkenswerte Qualität repräsentieren und sich durch ein eigenständiges Vokabular, das sich von den „drop sculptures“ deutlich unterscheidet, auszeichnen. (Die Qualität der „drop sculptures“ für sich genommen mag dabei durchaus einen hohen Stellenwert besitzen, lässt sich aber eben auf die im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum kausal bedingte Diskursform nicht ein).

Waltraud Cooper, Chronik G.A.M.A., Graz, Heinrichstraße 36 1991

An ein Paar Beispielen aus dem steirischen Raum oder von steirischen Künstlern, die vielleicht auch neues Anschauungsmaterial liefern können, möchte ich verdeutlichen, von welchem Vokabular die Rede ist. Waltraud Cooper stellte 1991 im Institutsgebäude der Universität in der Grazer Heinrichstraße ihr Projekt GAMA fertig. Es handelt sich dabei um eine computergesteuerte Neonlicht- und Musikinstallation in der zentralen Erschließungshalle. Die Licht- und Tonblitze, die in abgehackten Sequenzen aufeinanderfolgen, sind an jene Passagen einer wissenschaftlichen, aber nicht offiziell veröffentlichten Chronik gekoppelt, die den Zeitraum des Nationalsozialismus umfassen. Durch eine Umwandlung auf der Grundlage des binären Zahlensystems wird der Text in eine visuelle und akustische Signalsprache transferiert. In der Zusammenstellung der in verschiedene Richtung weisenden Neonröhren ergäben sich rückcodiert wieder Buchstaben, die damit zur Lesbarkeit des Textes führen könnten. Insgesamt wird die Arbeit nicht an den Ort, an dem sich unter anderem das Institut für Mathematik befindet, angebunden, sondern mit ihm kongruent verschränkt. Ein historischer Text wird auf der Zeitebene und in einen anderen Aggregatzustand der Wahrnehmung transferiert.

Michael Schuster, RAZZLE DAZZLE,

Landesstraße L444, Dietersdorf-Loipersdorf 1991–1993

Sogar der Ausbau einer Landesstraße, nicht aber die Initiativen von Künstlern oder Vermittlern ermöglichen den Einsatz finanzieller Mittel für die Kunst. Während noch 1974 aus Anlass der Fertigstellung der Straße über die Soboth ein ausgedünnter Bronze-Christophorus aufgestellt worden war, wählte Michael Schuster das genormte Überwachungsinstrument der Radarkiste, um den Vorgang des Tarnens und Enttarnens in einer konzentrierten Sequenz sichtbar machen. Von den 14 Objekten mit dem Titel Razzle Dazzle ist in der Zwischenzeit der Großteil auf einer Länge von wenigen Kilometern innerhalb zweier kleiner Ortschaften aufgestellt. Mit der kräftigen Bemalung verschleiert Schuster gegenüber herkömmlichen Gebrauchsmustern, aber im Rückbezug auf englische Kriegsschiffe aus dem (Ersten) Weltkrieg, zwar nicht den Gegenstand selbst, sondern über die Oberflächenveränderung der Gestalt seine eigentliche Funktion: die der unauffälligen Überwachung. In weiteren Konnotationen thematisiert dieses „Straßenwerk“ die Möblierung unserer Städte und Gemeinden und damit verbunden die ästhetische Ausstattung des öffentlichen Raums, mit der sich die Kunst heute nicht über den großen Gestus des Exotischen, des Fremdartigen, also den solitären Artefakt, einlassen kann. In einem unaufdringlichen, aber bestimmt ausformulierten Störverhalten innerhalb der genormten Wahrnehmungsflächen und – räume liegt ihre Chance, Zeichensetzungen zu korrigieren oder neu zu bestimmen.

In der Methode der Infiltration und der mit ihr verbundenen Denk- und Handlungsraumerweiterung kann sich die Kunst im öffentlichen Raum adäquat etablieren. Ihre Rezeptionsstruktur freilich ist dabei disparat. Steuert sie auf der einen Seite das ästhetische-geistige Potential dieses Ortes als ein nicht beliebiges an, indem sie versucht, auf einer kongruenten Konfigurationsebene wirksam zu werden, erfüllt sie einen Anspruch, der aus dem künstlerischen Kontext heraus hergestellt werden muss. Auf der Seite des daran vorbeikommenden, also nicht zielgerichtet auf das Objekt zusteuernden Konsumenten, erzeugt sie meist Ratlosigkeit, weil der Gestaltungsakt/der Eingriff an einem „unpassenden Ort“, in nicht vertrauter Modulation als künstlerisch sinnfälliger so nicht angenommen werden kann. Wird ein künstlerisches Gebilde, eine Skulptur, ein Objekt ausgestellt – im städtischen Park, in den Freizonen etwa oder auf einem Sockel an markanter, zu Repräsentationszwecken geeigneter Stelle – wird das Artefakt mehr oder weniger emotionslos hingenommen: Weil es sich vom Sprachvokabular des Handlungsraums als Solitär aus einem zwar durchschnittlich wesensfremden, aber durch ein gewisses Maß an Bildungserfahrung und Medienpräsenz legitimierten Bereich absetzt. Je deutlicher die Kongruenz und die damit in ihr angelegte ästhetische und konzeptuelle Brechung zum Erlebnisraum der Alltagsrealität ist, desto mehr Konfliktstoffe sind in das künstlerische Werk verpackt. Denn hier regt die Optik zu Referenzen an, zur Überprüfung und damit eigentlich bewussten Erfahrung der Erlebnismuster, denen sich der Betrachter Tag für Tag ausgesetzt sieht. Dieses Ausgesetztsein wird ihm durch die so beschriebenen Eingriffe und Inszenierungen (unter)bewusst; das zweckgerichtete Firmenlogo, die bildliche Konsum- und Weltaufbereitung kann er vom scheinbar zweckfreien Kunstobjekt, das intensiv genug ist, um ihn als Störfaktor zu beunruhigen, nicht mehr so klar unterscheiden wie die abstrakte Plastik von den Reklameschildern und den anderen Wegweisern durchs tägliche Leben.

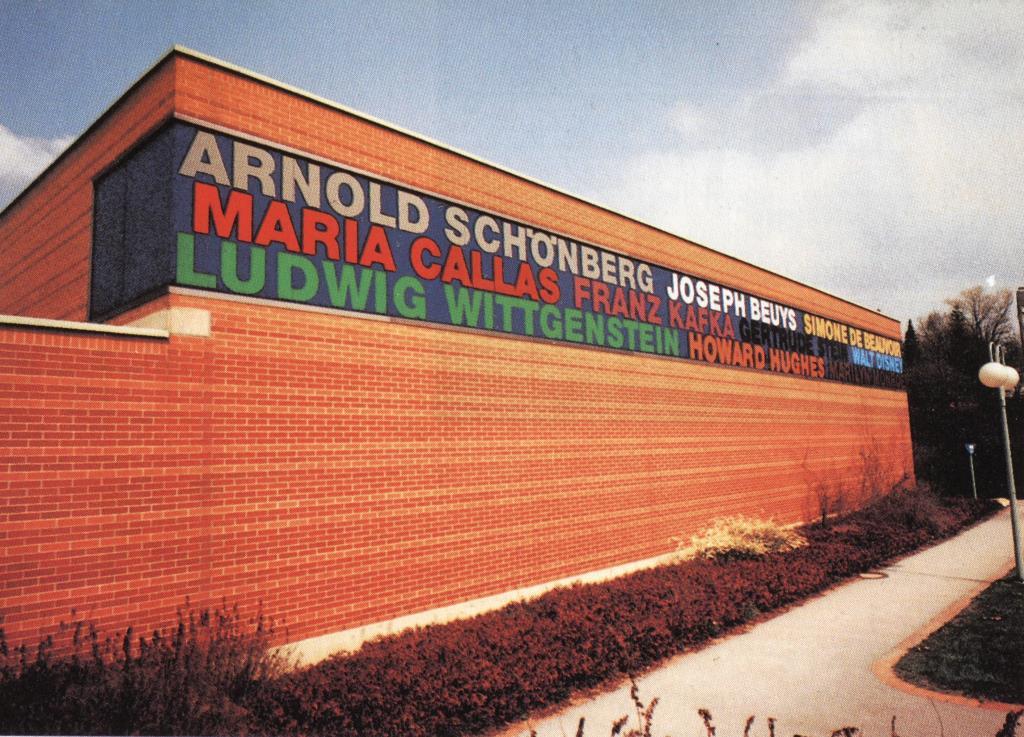

Heimo Zobernig, Glasfries, Graz, Bundesschule Monsbergergasse 1990

In der großen Geste einer auch noch so bemühten summarischen Aufarbeitung von Geschichte etwa – besonders auf der Ebene der künstlerischen Domestizierung vom Gewalt und ähnlichem – muss die Kunst, die solche Themen vorwiegend in der Öffentlichkeit abhandelt, scheitern. Es sei denn, man mag sich mit Repliken aus dem traditionellen Formenvokabular und der mit diesem verbundenen Denkstruktur zufriedengeben. Wie sich – nach einigem Grundsätzlichen – auch die klassische Wandgestaltung an Neubauten auf eine neue gestalterische und Bedeutungsebene transferieren lässt, zeigt Heimo Zobernig mit seiner Arbeit an einem Grazer Gymnasium aus dem Jahre 1989. Auf den beiden je 35 Meter langen und 2 Meter hohen Friesen aus emaillierten Glasplatten sind, in den Ausmaßen und der Positionierung Werbetafeln an Veranstaltungsorten ähnlich, ältere und jüngere Klassiker der künstlerischen Moderne aufgelistet.

Tamara Horáková & Ewald Mauer, Tramway 530 – Ba,ba, Graz 1993

Solche begriffliche Texturen finden sich, unmittelbar in den Rhythmus der Werbeästhetik überführt, auch an nicht Neu- oder Umbaugebunden Orten im öffentlichen Raum wieder. Tamara Horàkovà & Ewald Mauer schickten 1993 über mehrere Monate einen US-amerikanischen Plakattext „Baseball Hot dogs Appelpie and AIDS“ über das gesamte Schienennetz der Grazer städtischen Verkehrsbetriebe. Skandiert in auf Fernsicht und Nahsicht angelegte Buchstabengruppen wurde das geläufige Gestaltungsmuster der Werbebotschaft aufgebrochen, der Text in ein repetitives, in der gewohnten Begegnungsebene unauflösbares Pseudo-Logo umgewandelt.

Wenn ich zum Abschluss zwei weitere Beispiele vom Interventionen im öffentlichen Raum Revue passieren lasse, die außerhalb des Segments „Kunst und Bau“ realisiert wurden, kehre ich zum Ausgangspunkt meiner praxisorientierten Überlegungen und Beobachtungen zurück.

Richard Kriesche, ARTSAT, Graz, ORF Landestudio 6. Oktober 1991

Nochmals Richard Kriesche: Sein ARTSAT-Projekt fand am 6. Oktober 1991 im Landestudio Steiermark statt. Anlass war die erste Raumfahrt eines österreichischen Kosmonauten, der in der Raumfähre Austromir die Erde umkreiste. Grazer Wissenschaftler und Techniker haben an dieser russischen Raummission entscheidend mitgewirkt. Kriesche verließ den begehbaren, von jedermann erlebbaren öffentlichen Raum und erweiterte ihn um die Dimension des Weltraums: Live dokumentiert und reproduziert durch das elektronische Bildmedium, ergänzt durch die Vernetzungsqualität und Präzision rechnerischer Intelligenz. Ausgangspunkt der Aktion war eine Videokonferenz zwischen der Raumstation, eine Flugleitzentrale in Russland, dem Satelliten Entelsat 1 und dem ORF-Studio. In der Live-Performance Hand aufs Herz wurde dem Kosmonauten eine Videosequenz mit der Hand des Künstlers übermittelt.

Richard Kriesche, ARTSAT, Die imaginäre Skulptur, Graz, ORF Park 1991

Eineinhalb Stunden später startete der österreichische Raumfahrer Franz Viehböck, mit Austromir direkt über Graz, seine persönliche Textbotschaft an die Erde. Die Mitteilung vermischte sich mit der Melodie des Donauwalzers, der im Studio als „Stummes Klavier“ (die Visualisierung des Musikstücks) sichtbar gemacht wurde. In einem nächsten Schritt nach dem „flüchtigen Ereignis“ empfing ein Schweißroboter die umcodierten Donauwalzersignale in seiner Programmsprache, um damit Zeichenkürzel auf eine Edelstahlplatte zu schweißen. Die 440 aufgebrachten Zeichen entstammen dem ASCII-Zeichensatz und erscheinen als Projektion der Kurven von Sternzeichen. ASCII-Himmel wurde auf dem höchsten Punkt des Schloßbergs, als eine zurückgebliebene Spur des ARTSAT-Projekts aufgestellt. Eine weitere Spur befindet sich im ORF-Park: ein mit Bronze ausgegossenes Erdloch, das zuvor während einer Erdumkreisung des Raumschiffs ausgehoben worden war.

Fedo Ertl, Mur, Graz 1985

Schon 1985 verkleidete Fedo Ertl die Allegorie der Mur am ausladenden Erzherzog-Johann-Brunnen auf dem Grazer Hauptplatz. Die übergestülpte, kubistisch ausgeformte Hülle, die ein bestehendes Kunstwerk durch die Reproduktion eines anderen ersetzte, sollte temporärer Störfaktor am Denkmal sein. Solange, bis die Maßnahmen des zu diesem Zeitpunkt tagenden „Mur-Gipfels“ zur Rettung der schmutzigsten Gewässer Europas Wirkung zeigten. Der Eingriff in das bestehende Denkmal-Ensemble wurde nach wenigen Wochen, nachdem der Künstler der Aufforderung nicht nachgekommen war, von Beamten des Wirtschaftshofs entfernt.

Von der Bestimmung dieses Zeichens als ein an den vorgesehenen Zeitraum zwischen gesellschaftspolitischer Entscheidung und deren Ausführung geknüpftes und vom Wirtschaftshof als Spediteur einmal abgesehen – was wäre so schlimm daran, wenn Kunstwerke aus dem öffentlichen Raum wieder verschwinden, wenn neue an ihre Stelle träten? Wenn das Spurensetzen temporär wie bei Ausstellungsprojekten, aber individueller, weiter gestreut erfolgte? Wenn die Künstler nicht auf den Bau eines neuen Gemeindesaals, nicht auf die Umgestaltung von irgendwelchen Lehrwerkstätten oder die Errichtung eines Uni-Instituts warten müssen, um die „Architektur“ auszugestalten“, ihr einen künstlerischen Kontrapunkt zu versetzen? Im urbanen Gefüge, in seinem Zentrum, in dem sich die zeitgenössische Architektur ohnedies kaum verirrt, steht genügend Raum zur Verfügung, mit einer Fülle von Aufgaben, der Logokultur von Wirtschaft und Staat und der normierten Ästhetik gegenüberzutreten. Am Erscheinungsbild des öffentlichen, als öffentlich definierten Raumes mitzuwirken, erfordert nicht nur die Mobilität der Künstler, sondern in besonderem Maß die der dafür zur Verfügung stehenden und neu auszubildenden Strukturen.

St. Pölten – eine der größten Chancen auf diesem Gebiet in den letzten Jahren – war, bei allem Respekt vor Einzelleistungen, ein Waterloo der Kunst im öffentlichen Raum. Nicht nur, dass eine „Kunst-am-Bau“-Mentalität die Auswahl dominierte, nein viele „Kunst-am-Bau“-Projekte werden nebeneinander realisiert. Künstlerische Visionen, eine stringente mehrteilige Konzeption mit unterschiedlichen, aufeinander reagierenden Zeichenkonfigurationen blieben aus. Die Künstler waren an die Repräsentationsarchitektur und, was die Arbeitsbedingungen im heute noch überwiegenden Teil der Kunst im öffentlichen Raum nur in seltenen Fällen erleichtert, an den Architekten, mit dem sie zusammenarbeiten mussten, gebunden. An dieser Entkoppelung muss im Sinne der Qualität und des gewichtigen künstlerischen Auftrages am Handlungsort öffentlicher Raum mit aller Entschiedenheit gearbeitet werden. Man kann die Strukturen der Gegenwart nur mit Modellen der Zukunft aufbrechen oder aus der Vergangenheit und Gegenwart einen vorläufigen, tragfähigen – schließlich lang andauernden, entscheidende Verbesserungen beinhaltenden – Kompromiss schließen. Dies sollte uns Österreichern doch gelingen.

VORTRAG IM RAHMEN von: Kunst in Österreich 1945-1995. Ein Symposion der Hochschule für angewandte Kunst in Wien im April 1995, in Patrick Werkner (HG.), KUNST IN ÖSTERREICH 1945-1995, WIen, WUV-Universitätsverlag 1996 S. 93 – 105

ABBILDUNGEN: Pero Verlag Wien, Richard Kriesche ArtSAT

Fotos: Richrad Kriesche, Michael Schuster, Manfred Gollowitsch, Archiv Fenz-Kortschak

Originalmanuskript: Archiv-Fenz-Kortschak

Publikation