Plastisch denken, räumlich Handeln / Der Freiraum der Kunst 1Symposium Kunsthalle Wien, 25. Jänner 1997

„Ich glaube, daß die heutige Unruhe grundlegend den Raum betrifft – jedenfalls viel mehr als die Zeit“ (Michel Foucault, Vortrag, Paris 1967)

Foucaults Überzeugung ist auch 30 Jahre nachdem sie formuliert wurde in neuer Weise aktuell.

Was beunruhigt also in Michael Ashers „Caravan“ (Münster 1977), Raimund Kummers „Stapel, Gelber Anstrich“ (Berlin, Nonnendammallee/Gartenfelderstraße 1981), Richard Serras Stahlplatten als Straßensperren (Kassel) oder Raumteiler, Hans Haackes „Und ihr habt doch gesiegt“ (Graz 1988), Kurt Buchwalds „Schwarze Scheibe“ (Marx-Engels-Forum, 1992), Heimo Zobernigs Barrieren in der Neuen Galerie Kassel, Gerwald Rockenschaubs Stahltribünen in Venedig (1993), Richard Kriesches Raumprojektionen im Zelt vor einem Museum, Matta Wagnests Schlafende Menschen in einer Tokyoter Galerie oder Jeffrey Shaws per Fahrrad unternommene virtuelle Stadterkundigungen, was beunruhigt in diesen Realisationen, welchen Raumdiskurs eröffnen sie und unter welchen Voraussetzungen?

Richard Serra, Ohne Titel 1977

Freilich unterscheiden sich die exemplarisch genannten Projekte ebenso deutlich voneinander wie sie insgesamt eine veränderte Position gegenüber dem künstlerischen Objekt als sichtbarer Beleg des plastisch-räumlichen Handelns einnehmen. Verändert im Hinblick auf die Qualitäten der Plastizität wie auf die des Raumes.

„Die Skulptur und die Architektur vernichteten bis jetzt den Raum als ‘Raum’. Die neue Skulptur und Architektur vernichten das Kunstwerk, insofern es Objekt oder Ding ist.“ (Piet Mondrian, Neue Gestaltung, 1925)

Der Vernichtungsakt, den Mondrian in zweifacher Richtung beobachtete, hat in Bezug auf das Kunst-Werk wieder in den sechziger Jahren eingesetzt. Die siebziger Jahre haben ihn sozialisiert und – auch unter Einbeziehung flächiger Verfahren (z.B. Buren) – instrumentalisiert.

Räumlich handeln heißt nun, den gesamten Denkraum, also nicht nur den Formalraum der Kunst, mit einzubeziehen.

Die Kunst scheint in einer idealtypischen sprachlichen Nomenklatur auch an einen weiteren Raum gebunden zu sein: Den schon seit etwa drei Jahrzehnten nicht widerspruchslosen Freiraum, der den traditionellen Begriffsschemata der klassischen Moderne mit der umgefärbten Spielwiese des „White Cube“ folgt. Er (dieser Freiraum) wurde allerdings mit zunehmender Geschwindigkeit gegen die Freiheit der Kunst eingetauscht, an der geistigen, sozialen, politischen und ästhetischen Konstruktion des Lebens mitzuwirken bzw. auf diese Determinanten unterschiedliche Faktoren der Gestaltung zu projizieren. Bezeichnenderweise wird auch heute noch der Freiraum als Synonym für Freiheit und Unabhängigkeit gesetzt, die Kunst dadurch aber in einen eigenen Raum ausgelagert, der nicht rein zufällig aseptisch gehalten werden will.

Wir müssen uns in diesem Zusammenhang nicht einmal die Beuys’sche soziale Plastik in Erinnerung rufen, um die Bedeutung tatsächlich neuer Begriffsbestimmungen und ihrer Anwendung zu erkennen.

Wir müssen uns aber in Erinnerung rufen, dass und wie für die Kunst, insbesondere der späten sechziger und frühen siebziger sowie für die Kunst seit knapp mehr als zehn Jahren, der Raum als neue Größe in Erscheinung tritt. Also, um bei Beuys anzuschließen, der Raum, in dem die soziale Plastik wirkt, das Umfeld, das Smithsons Spirale beherbergt. Das ist in diesem Zusammenhang nicht nur eine Frage der Kunstansiedelungspolitik, das sind grundlegende, die Kunst erheblich determinierende Positionierungen.

Der Ort, der Raum – sie sind jene Größen, die das Gefüge der Kunst ebenso erschütter(te)n wie sie diese in neuen Konfigurationen ausbilde(te)n.

Eine solche geistige Ortsveränderung in den Kunsträumen selbst und außerhalb von ihnen schlägt auch auf die Rezeptionsebene durch. Mit diesem Befund ist nicht in erster Linie der oft vordergründige und anderen Mechanismen (aufgrund von Systemüberschreitungen) folgende Aufruhr im Zusammenhang mit Kunst im öffentlichen Raum gemeint, vielmehr handelt es sich dabei um allgemeine und tiefgreifendere Orientierungsfragen. Das heißt, dass wir über einen neuen Werkcharakter der Kunst nachzudenken haben. In dem Sinne vielleicht, den Michel Foucault seinem Begriff der Heterotopien gegeben hat. Als Gegenpol zu den Utopien bezeichnen sie nicht die Platzierungen ohne wirklichen Ort, nicht die im Wesentlichen unwirklichen Räume. Sondern: die wirksamen Orte, die in jede Kultur eingezeichnet sind, ohne dabei schon reale Plätze zu sein.

Wenn wir die Wirksamkeit der Orte, nicht nur der realen Plätze, als praktikable Definition, als Orientierungshilfe, annehmen, dann müsste jede Kunst, die sich damit auseinandersetzt und nach Mondrians Definition im Gegensatz zur Architektur, die man als „praktischen“ oder „sozialen“ Wert betrachtet, nicht nur „lyrisch“ oder „phantasievoll“, also eine „Verannehmlichung des Lebens“ ist, dann müsse jede Kunst ein ortsspezifisches Vokabular entwickeln. Ein solches ortsspezifisches Vokabular meint aber nicht jenes als eindimensional bezeichnete Bezugssystem, das von mancher Seite bereits als Inflation einer Kunst im öffentlichen Raum ge-ortet wurde. Es geht damit aber auch über den Dynamismus und Überschwang von Wolfgang Welschs Behauptung, eine Kunst im urbanen Raum könne sich nur dann Aufmerksamkeit verschaffen, wenn sie verstört, indem sie die ästhetische Perfektion der öffentlichen Zeichen unterwandert, ja geradezu aushöhlt, die Affirmation der Möblierungen entlarvt, hinaus. Es konzentriert sich auf Kohärenz.

Kohärent vor allem im Hinblick auf das Konzept und die Pragmatik des Handelns, das heißt im Besonderen auf die grundlegende Bezeichnung kultureller Orte.

Mio Shirai + Matta Wagnest, Wachted while sleeping. KUNST HEIMAT KUNST, Tokio, Hillside Gallery 1994

In diesem Zusammenhang erweist es sich als besonders restriktiv, dass immer noch, zumindest in unseren geografischen Breiten, die Sprachformen einer interventionistischen Kunst (fast) ausschließlich in Bezug zur Architektur gesetzt werden und dazu vorwiegend mit den inhaltlichen und finanziellen Möglichkeiten von Kunst und Bau verknüpft sind.

Der Handlungsraum ist in Wahrheit ein viel größerer. Vor allem temporäre Projekte legen davon immer wieder Zeugnis ab.

Die nach außen hin ohne Übersetzung erfolgten einzigartigen Dekonstruktionen eines Gordon Matta-Clark markierten den Wandel des Architekten zum Konzeptkünstler Matta-Clark. Auch wenn sein Instrumentarium für längere Zeit der Baukörper, die Architektur war, sein Zugang war, wie jeder von uns weiß, ein künstlerischer. Weil er in einer Weise räumlich gehandelt hat, die den Ort, dessen plastische Struktur als Codes, als Daten, wie wir heute sagen würden, wahrgenommen und auf diese Weise behandelt hat: Daten zwar einer grundsätzlichen, traditionellen Formensprache – direkt gelesen und ebenso verarbeitet – aber eben Daten. In ihnen ist nicht nur die Raumgröße, das umbaute Volumen, das extrem funktionelle oder extrem gestalterische Moment enthalten, sondern mit gleicher, wenn nicht sogar zugespitzter Informationsqualität, eine Begrifflichkeit durch Veranschaulichung. Ein heterotopes Handelns also, das nicht nur den Platz, das Objekt, die Häuserzeile, den Baukörper einschließt, sondern auch den Baustoff, den in Relation zum Gebauten gegenläufigen Arbeitsprozess als Verweis auf den Ursprung der vorangegangenen Handlung.

Doch kehren wir vom direkten Handanlegen des Künstlers an die Architektur, für das sich gewiss noch weitere Beispiele finden ließen, zur allgemeineren Verschiebung jüngst vergangener und gegenwärtiger Parameter in der Kunst zurück: Zum Ort, zum Raum als jene, künstlerische Strategien und Methoden bestimmende Projektionsflächen, als jene Markierungen von Bruchlinien und Signifikanten eines tiefgreifenden Wertewandels.

Lassen Sie mich einige vorhin genannte Beispiele innerhalb des aufgezeichneten Rasters gedanklich vermessen.

Die Klammer, die diese Beispiele verbindet, besteht in der Überzeugung, dass Kunst dieser Dimension nicht dazu da ist, Architektur im Innen- oder Außenraum aufzuwerten, noch, dass Architektur dazu da ist, für die Kunst im Innen- oder Außenraum eine Behausung abzugeben. „Architektur und Plastik“, sagt Siah Armajani, „sind einander Nachbarn“. Weiters: „Kunst und Architektur haben eine unterschiedliche Geschichte und eine unterschiedliche Methodik und sprechen daher verschiedene Sprachen.“

Michael Asher, Installation Münster (Caravan), 1. Standort Siegelkammer und Pferdegasse 1987

Michael Ashers „Caravan“ ist 1. der, wenn auch nur temporären, Statik der Skulptur diametral entgegengesetzt. Sein Vehikel, das jeden Montag an einer anderen Stelle im Stadtraum Münsters geparkt wurde, nimmt 2. eine permanent unterschiedliche Zeichensetzung vor. Damit fokussiert diese Aktion sowohl generelle Orte als auch reale Plätze. Die Struktur und Bedeutung des Zeichens entstammt seiner Umgebung, in der es auftritt. Nicht ein Raum, sondern dieser Raum ist sein unabdingbares Gegenüber. Beim Bezugssystem handelt es sich nicht um ein gestalterisch formales, sondern um ein mehrfach, nicht künstlerisch, genutztes. Damit entzieht es sich immer wieder gebräuchlichen Beurteilungskriterien im Hinblick auf Raum-Kunst: Tektonisch ausgebildet, raumgreifend, Platzachsen bestätigend oder neu akzentuierend, den Ball einer bestimmten Raumsituation aufgreifend und weiterspielend. Ashers Raum ist nicht der durch Kunst konterkarierte Sein Raum ist der öffentliche Nutzungsraum, die Leerstelle, die als Abstellfläche dient. In jener Form, in jenem Ausmaß, wie es jedem anderen Vakuum hier und anderswo entspricht. So kehrt Asher auch die Typologie des Ortes, des Raumes heraus, in den er eine kleine, private Nutzungseinheit einstellt.

Raimund Kummer, Nauynstraße 24 – 26, Berlin 36, April 1980

Raimund Kummer handelt im Gegensatz zu Richard Serra kompromisslos in situ. Und zwar im Sinne einer definitorischen Neubewertung des Begriffs. In den Zeiten von „Büro Berlin“ (1978-81) lackierte er vorgefundene T-Träger auf Baustellen – Relikte des Abbruchs oder Instrumente für Ausschachtarbeiten. Er be-zeichnet die Alltagsskulptur und zwar in jenem Ausmaß, dass diese vom Kamerastandpunkt aus vollständig lackiert aussah. Die Lackierung legte den Blickpunkt fest, die jeweilige Baustelle den Ausstellungsort. Elemente des Architektur-Instrumentariums werden zunächst durch die Isolierung, danach durch die Bemalung in den Status der Skulptur erhoben, vis-a-vis, oder besser, gebunden an den Ort fragmentarischer Architektur. Trotz der transitorischen Situation des Werkstoffes bildete dieser eine deklarierte – wenn auch zeitlich begrenzte – Konstante im dynamischen Baugeschehen. Die skulpturalen Raumachsen waren vorgegeben, sie redefinierten den Ort und differenzierten diesen nicht nach Richard SERRAs Methode aus. Die Wahrnehmung wurde nicht durch Sackgassen oder Labyrinthe, nicht durch die aus der Architektur übernommenen Krümmungen der Stahlbleche bestimmt. Kummers Raum war ein Un-Ort, eine nicht betretbare Baustelle; Serras Räume spiegeln sich in den realen Ort, nicht in dessen Funktionsstruktur, sondern in seine Benutzerebene, ein. Serra greift aus den unterschiedlichen Systemen, die sich innerhalb einer Stadt überlagern, eines heraus: Das des freien Raumes. Er zieht durch Aufstellen und Einstellen, in Material und Dimension zum Ort verschiedene, Zwischen-Räume ein. Raumteiler aus dem Vokabular der Kunst, im Speziellen der Skulptur.

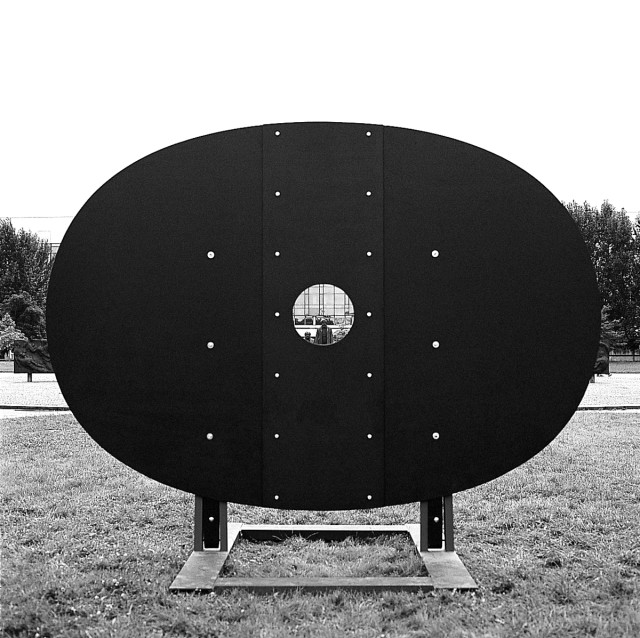

Kurt Buchwald, Schwarze Scheibe. KUNST HEIMAT KUNST, Berlin, Marx-Engels-Forum 1992

Der Raum-Teiler von Kurt Buchwald, die „Schwarze Scheibe“ auf dem Marx-Engels-Forum, genau in der Achse zwischen Fernsehturm und dem Doppel-Denkmal, zwischen zwei Repräsentationsobjekten von Macht, gelegen, signalisiert allein schon durch die Beschreibung seines Stand-Ortes jene Systeme, auf die sich der Künstler innerhalb der vielen möglichen urbanen bezieht. Er agiert auf dem als politisch ausgewiesenen Forum der Stadt und greift diese Konnotationen nicht nur auf, sondern verstärkt sie noch. Mit der überdimensionalen Blende – eine schwarze Scheibe aus Holz, mit einem runden Loch in der Mitte – führt er zudem die zwar nicht reale, aber gedachte Ebene des mechanischen Wahrnehmungsapparates in die Beobachtung des Raumes ein. Denn statt der Kamera wird der Betrachter als „Benutzer“ des Objekts selber zu einer Art Kamera. In der Bewegung um dieses skulpturale Instrument herum muss er selber erkunden, welches „Bild“ er festhalten will. Die Abdeckung der Stadtlandschaft, die die Scheibe hervorruft, läss das Kurzzeit-Gedächtnis wirksam werden, denn der verdeckte Teil wird durch den Betrachter virtuell aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Damit aber wird auch auf den unsichtbaren Teil einer Stadtlandschaft verwiesen, deren historische, soziologische und politische Konstanten diesen Teil der Wirklichkeit konstituieren. Im realen Aus- und im virtuellen Einblenden lenkt er unseren Blick durch diese „Wahrnehmungsstörung“ auf ein Zentrum: Das der Inszenierung von Raum, in dem die Leerstelle durch eben diese Beschaffenheit mit Bedeutung aufgeladen ist.

Hans Haacke, „UND IHR HABT DOCH GESIEGT“, Graz 1988

In Hans Haackes Grazer Arbeit war eines der Kriterien die Plastizität der Erinnerung. Er hat den Nazi-Obelsiken im Zentrum der Stadt rekonstruieren lassen. Mit einer nahezu identischen Konstruktion und Farbgestaltung wurde die Mariensäule – etwas mehr als fünfzig Jahre später wie damals – verkleidet. Auch die Beschriftung – „Und ihr habt doch gesiegt“ – folgte dem Original. Lediglich die Auflistung der Besiegten in der Steiermark war eine auf der Skulptur veröffentlichte Information von 1988. Haacke hat sich für seine künstlerische Intervention nicht aus formalen Gründen für einen prominenten Ort im architektonischen Stadtraster entschieden, er folgte einem kalkulierten inszenatorischen Konzept, das eine räumliche Bewertung bereits vorgenommen hatte. Diese räumliche Bewertung holte Haacke in unser Gedächtnis zurück. Er setzte den heute vergleichsweise zurückhaltenden städtischen Reklame-Möbeln das Mega-Werbeobjekt entgegen: Design anno 1938. Er ersetzte eine Skulptur – die Mariensäule – durch eine andere. Er verdoppelte quasi durch die Verhüllung das skulpturale Element und regte in diesem Fall unser Langzeitgedächtnis für dreidimensionale Affekte / Effekte an. Er aktivierte im umbauten Raum den Raum für Erinnerungen, ausgelöst durch aktuelle und akute Denk- und Handlungsmodelle. Er widmete dem Anlass kein generalistisches, auf sich selbst und auf ein stupendes expressives Ausdrucksvermögen bezogenes Skulpturenensemble. Er verankerte das plastische Denken auf einem zum Festraum erhobenen Ort.

Richard Kriesche, Sphären der Kunst, Graz, Neue Galerie 1996

Richard Kriesche platzierte seinen Raum im Außenraum des Innenraums, sozusagen im Vorraum zur Kunst, an der Schnittstelle von der Retrospektion zur Prospektion. Ein Zelt im Hof der Neuen Galerie war mit zwei Projektionsschirmen ausgestattet: Auf den einen wurden die Daten einer CD-ROM, auf den anderen die einer Videokamera projiziert. Diese waren permanente Raumaufnahmen des leeren Kunstraumes Neue Galerie, jene eine Vernetzung unterschiedlicher eigener künstlerischer Projekte. Eine Stahlskulptur – ein I-Träger – ragte vom traditionellen Raum in den temporären hinein. Ein auf dem Trägerelement montierter Sensor übertrug die Erschütterungen der Grundfesten (Verkehr, hausinterne Bewegungen) in den Rechner – der selbstgewählte virtuelle Raumrundgang durch die Galerie wurde unterbrochen und konnte danach nur an anderer, durch das Durchschüttern nicht beeinflussbaren Stelle wieder fortgesetzt werden. Die räumliche Orientierung bestimmten die im Gebäude definierten Ausstellungsräume, den virtuellen Raum bestimmte der reale. Denn im Computer wurden die vorhandenen 16 Ausstellungsräume nachgebaut, in diesem (Computer) fand die reale Ausstellung statt. In den 16 realen Räumen fand außer ihrer eigenen Realität nichts statt. Im Gegensatz zu Jeffrey SHAW wurden die Räume zwar entflochten, aber nicht entkoppelt. Diese Strategie rund um den realen und gleichwohl spezifizierten Ort, der im Spiegel des virtuellen heterotopisch in Erscheinung trat, brachte den Topos des Raumes vor dem Hintergrund scheinbar unendlicher Raum-Erweiterungen ins Spiel.

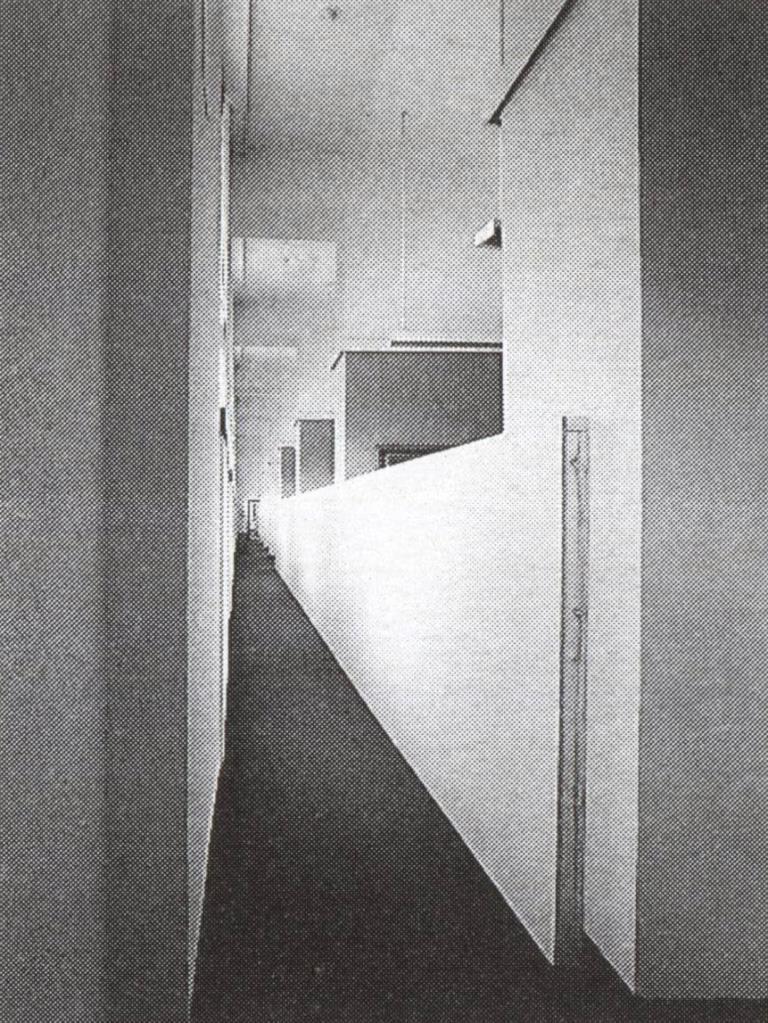

Heimo Zobernig, ohne Titel, Neue Galerie Kassel, Documenta IX 1992

Zwar auf einer vollkommen anderen Ebene als bei Heimo Zobernig oder Gerwald Rockenschaub befinden wir uns aber dennoch im Bereich der Raumformatierungen. Die Systemimmanenz ist ein verbindendes Glied, nur das Betriebssystem wird je anders definiert.

Wenn die Begriffe Betriebssystem und Formatierung genannt werden, kommen folgerichtig veränderte Raumbegriffe und -qualitäten zum Tragen. Der Raum ist nicht mehr der ausschließlich von der Architektur bestimmte Ort. Er ist – in den meisten Fällen – ein öffentlicher oder im öffentlichen Interesse gelegener, aber nicht zwingend ein Außenraum. Mit diesen Methoden beschrieben und mit diesen Bezeichnungen ausgefüllt, ist er das Gegenteil der Leerstelle, also dessen, was uns die Architektur als Erlebnis- oder Vorstellungsraum übriggelassen hat.

Nicht nur die Künstler, die sich an aufwendigen Konstruktionen versuchen, die sich eines neuen Illusionismus bedienen, sind Raumkünstler. Gerade die anderen, die der Architektur nicht mit deren Maßstäben gegenübertreten, die den architektonischen Akkord nicht aufgreifen und in eine phrasierende Kadenz überführen, bringen Unruhe in den Raum / in die unzähligen und mit vielen Bedeutungen besetzten Räume. Sie sind deshalb vielleicht auch nicht Raumkünstler, sondern Künstler des erfahrenen und erforschten Umraumes.

Vortrag im Rahmen des Symposiums „Plastisch denken, räumlich handeln/Der Freiraum der Kunst“ veranstaltet von der Kunsthalle Wien am 25. Jänner 1997 im Rahmen der Ausstellung „Die Schrift des Raumes, Kunst Architektur Kunst„, Wien 1996/1997

ABBILDUNGEN: DocumenTA IX Edition cantz, Skulptur Projkete in Münster 1987 DuMont Buchverlag, Bundesministerium für UNterricht und Kunst Buchhandlung Walther König, Künsterlhaus Bethanien Berlin, steirischer herbst, NEUE GALERIE AM LANDESMUSEUM JOANNEUM

FOTOS: ARCHIV FENZ-KORTSCHAK

ORIGINAL-MANUSKRIPT: ARCHIV FENZ-KORTSCHAK

| ↑1 | Symposium Kunsthalle Wien, 25. Jänner 1997 |

|---|