Mit der Öffentlichkeit das Denkmal denken

TATORT KiöR: Denkmal

Mark Lewis, Gestürzte Denkmäler, 1990

Von Maria Theresia über Napoleon bis hin zu den faschistischen, nationalsozialistischen und kommunistischen Diktatoren hat die Politik den öffentlichen Raum mit repräsentativen und monumentalen Statuen markiert. Dass es speziell nach dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ zu unterschiedlichen Varianten des Denkmalsturzes gekommen ist, wird meist als verständlich abgehakt. Nur wenige aufmerksame und engagierte Menschen setzen sich hingegen in langwierigen Prozessen mit den weniger „hochkarätigen“ Denkmälern auseinander, die allerdings nicht so harmlos sind, dass sie nicht ein verfälschtes politisches Bild in der Öffentlichkeit erzeugen könnten. Aus diesem Grund und als Bestätigung dafür, in der Kunst im öffentlichen Raum mehr als nur Ensemblekosmetik und mehr als eine überflüssige, weil vielleicht sogar modische Gattung zu sehen, muss die aktuelle Aktion um das Standbild des Karl Lueger, unter anderem Bürgermeister in Wien von 1897 bis 1910, zur Sprache gebracht werden.

Klemens Wihlidal, Konzept Lueger-Denkmal, Wien 2010

Nicht erst seit heute weiß man, dass Lueger einer der ersten war, der den Antisemitismus salonfähig gemacht hat, ohne dass dies in irgendeiner Form seine Repräsentation beeinträchtigt hätte. Studierenden der Universität für angewandte Kunst unter der Leitung von Martin Krenn ist es gelungen, einen Wettbewerb mit dem Ziel auszuschreiben, diese politische Haltung auch für möglichst alle sichtbar zu machen. Ein leichtes Kippen der Statue samt Sockel aus der vertikalen Achse – die Schieflage verweise auf den problematischen Umgang der Stadt Wien mit ihrer antisemitischen Vergangenheit – war das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt von Klemens Wihlidal, das 2011 verwirklicht hätte werden sollen1Informationen über den Arbeitskreis, die Ausschreibung des Wettbewerbs und die Realisierung siehe Luegerplatz.com .

Nicht dass die Kunst ausschließlich bereits Bestehendes zu korrigieren und inhaltlich kritisch „umzuformen“ habe, aber ist das Beobachten, das Interpretieren wie das Re-Interpretieren nicht eine ihrer wesentlichen Aufgaben besonders in der Gegenwart des Öffentlichen? Und widerspricht sie damit nicht der provozierenden Frage des Architekten Marcel Meili, der meint(e): „Warum, aus welchem Grund eigentlich, sollen wir in diesem eigenartig gewordenen Raum überhaupt Kunst einrichten?“2Siehe Anm. 1. Jahr für Jahr wird der urbane Raum sowohl ästhetisch an der „Außenhaut“ als auch politisch durch rigorosere Systeme und Regeln, inklusive deren Überwachung, stärker besetzt. In diesem Raum wird eine künstlerische Sprache, die nicht Standards reproduziert, die nicht den Wünschen der Yellow Press nach Wettbewerben für die Leser/innen nach „Ausgestaltung des städtischen Raums“ nachkommt, wird die Kunst ein notwendiges, wenn auch zu Unrecht vielleicht als zaghaft eingestuftes Instrument für einen zumindest teilweise funktionierenden Umwertungsprozess sein können: eigenständig und engagiert vor den revitalisierten, rekonstruierten, neu konzipierten Fassaden und den dahinter liegenden Raumkörpern; beteiligt inmitten des beständigen Eindringens des Privaten in die Öffentlichkeit an der Konstruktion einer jenseits der bewusst herbei geführten Normen liegenden Wirklichkeit; vital und von der Notwendigkeit des Handelns überzeugt.

Trotz und wegen der, von vielbeachteten Ausnahmen abgesehen, dominierenden Ästhetik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Dazu tragen auch die permanent wachsenden und sich Raum erobernden Bild- und Textbotschaften, in den traditionellen wie in den elektronischen Formen, bei. Deshalb ist die Kunst noch lange keine moralische Anstalt und wird es auch – zum Glück – nie werden. Widersprüchlich kann sie sein, für manchen Aufruhr hat sie gesorgt. Beobachtetes unterdrückt sie nicht, selbst wenn es unangenehm werden könnte. Sollte sich die Kunst ohne Dach über dem Kopf nach Ruhe, nach Kontemplation sehnen, müsste sie aus den Straßen und von den Plätzen zumindest in den Park ausweichen und könnte dort einen modernisierten, von der Kategorie her traditionellen Auftritt pflegen.

Museen und Galerien der zeitgenössischen Kunst nehmen in ihrem Programm immer wieder Adaptierungen in Bezug auf den Charakter und den Status des Kunstwerks vor, und dennoch darf ohne Übertreibung festgestellt werden, dass sich Produktionen im öffentlichen Raum darüber hinaus weiter zuspitzen. Es ist nicht verwunderlich, geht es doch darum, vor einer alles andere als neutralen Folie Zeichen mit Informationscharakter zu platzieren. Oft wurde Das offene Kunstwerk von Umberto Eco zitiert, hier in unserem Zusammenhang kann man mit mehr Recht als in zahlreichen bisherigen Verknüpfungsversuchen den Klassiker wieder in Erinnerung rufen, vor allem in jenen Passagen, in denen davon die Rede ist, das Publikum als Gestalter in die Kunstszene mit einzubeziehen oder: „Die moderne Kunst hingegen scheint als Hauptwert einen bewussten Bruch mit den Wahrscheinlichkeitsgrenzen, die die gewöhnliche Sprache beherrschen, anzustreben und deren Voraussetzungen in dem Augenblick in Frage zu stellen, in dem sie sich ihrer bedient, um sie zu deformieren.“3Umberto Eco, Offenheit und Information, in: ders., Das offene Kunstwerk, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 222, Frankfurt am Main 1977 (1.Auflage), S. 168-178.

Was nun, um zum eigentlichen Thema zu kommen, das Denkmal und seine unterschiedlichsten Konnotationen betrifft – von der inhaltlichen über die formale bis hin zur rezeptiven – so greife ich zwei mir wesentlich erscheinende Punkte heraus: erstens die Arbeit an und mit bestehenden Denkmälern und zweitens die Beteiligungsstrategie bei der Errichtung unter dem Titel Mit der Öffentlichkeit das Denkmal denken.

1 Die Arbeit an und mit bestehenden Denkmälern

Im Anschluss an das Lueger-Denkmal nenne ich ein älteres und ein jüngstes Beispiel für die Arbeit am und mit dem bestehenden Denkmal.

Franz Pönninger, Erzherzog-Johann-Brunnen, Graz, Hauptplatz 1874/78

Als unmittelbare Reaktion auf eine ökopolitische Entscheidung von großer Tragweite ist Fedo Ertls Intervention Mur zu sehen. Das Programm der Steirischen Kulturinitiative, einer Plattform zur Entwicklung ästhetischer Strategien im Zusammenhang mit dem sozialen und politischen Gesellschaftsraum, steht 1985 unter dem Themenschwerpunkt „Kunstwasser“. An die Künstler/innen erging die Einladung, „an steirischen Flüssen, in unmittelbarer Beziehung zur Umgebung stehende Zeichen zu erstellen, um damit die Probleme des Alltags – Umweltschutz, Umweltgestaltung – vielschichtig und emotionell tiefgreifender als es z.B. die Wissenschaft könnte, zu beschreiben“. Im Juni desselben Jahres tagt im Rathaus ein „Mur-Gipfel“, der sich unter dem Motto „Mit ganzer Kraft für saubere steirische Flüsse“ zum Ziel setzt, einen der schmutzigsten Flüsse Europas wieder sauberer zu machen. Direkt vor der Zentrale der Stadtregierung steht auf dem Hauptplatz das im 19. Jahrhundert in Kombination mit einer Brunnenanlage errichtete Erzherzog-Johann-Denkmal. Im Figurenprogramm nehmen auch die vier größten steirischen Flüsse in Form von Allegorien an den Eckpunkten eine prominente Position ein. Der Beitrag Ertls erweist sich nicht nur im Nachhinein als einer der wesentlichsten zum Projekt „Kunstwasser“.

Fedo Ertl, Mur, Graz, Hauptplatz 1985

In kubistischer Formgebung, den Umrissen der Figur folgend, wird am 26. Juni die Allegorie der Mur mit Eisenblech verkleidet: Es entsteht eine 100 x 100 x 170 cm große Skulptur, die sich deutlich vom übrigen Ensemble abhebt. Als temporärer Eingriff geplant, steht sein Ablaufdatum fest: Dann nämlich, wenn die Zielsetzung, die Mur bis 1990 wieder „grün“ zu machen, erreicht ist, wird der Künstler die Hülle wieder entfernen. Mit dieser Visualisierung soll das Versprechen über die Medienberichte und Werbeschienen hinaus im Stadtraum, an einem referentiellen Punkt, veröffentlicht werden. Aus denkmalpflegerischen und touristischen Gründen – wie es heißt – wird die Aktion trotz eiligst erhobener, vorwiegend positiver Umfrageergebnisse am 19. Dezember desselben Jahres von Seiten des Straßen- und Brückenbauamts – Ertl hat sich konsequent geweigert, die Skulptur zu entfernen – beendet.

IRWIN, Monuments Time Sharing, Graz/Ljubljana 2009

Die Aktion der slowenischen Gruppe IRWIN, 2009 für einige Monate einen Denkmaltausch zwischen Ljubljana und Graz zu initiieren, machte auf mehrere Kontexte der ausgewählten Skulpturen und im Projekt dann auf die Verschiebung der Bezugssysteme aufmerksam. Mit der Klärung der Besitzverhältnisse beginnend, über die Expertisen der Denkmalschützer bis hin zu einem schwierigen bilateralen Abkommen zwischen dem Staat Slowenien und dem Bundesland Steiermark. Zudem wohnt den gewählten Objekten eine mehr oder weniger offensichtliche Symbolik inne: Bei der Styria, einst Brückenfigur, nun im Stadtpark platziert, sind die symbolischen Merkmale eher manifestiert. Durch den Ortswechsel freilich wird die wechselvolle Geschichte der Steiermark, vor allem auch im Zusammenhang mit Slowenien, in der Gegenwart wieder in Erinnerung gerufen. Beim Kleinen Hirten von 1942, der sich als künstlerische Arbeit durch einen Widerstand gegen die Moderne auszeichnet, ist es der konkrete Aufstellungsort, der politisch konnotiert ist.

In den Tagen vor der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens 1991 wurde die Skulptur bereits vor dem Fernsehgebäude des staatlichen Senders wohl als liebliche und ob der Jugend beziehungsreiche Verkörperung des nun unabhängigen Staates auf einen Sockel gestellt.

Die temporäre Neukontextualisierung als künstlerisches Projekt machte in unterschiedlicher Gewichtung Bedeutungsschichten ablesbar, nicht zuletzt die Grade auf der Skala der Identifikation: Während in Ljubljana der Tausch auffällig war und kritisch reflektiert wurde – zum Glück war das Schwert der Styria gerade zum x-ten Mal nach einem Vandalenakt bei der Renovierung und fehlte daher –, wurde der Hirte als neues Gegenüber zur Statue der Austria von den zur Uni eilenden Studierenden bestenfalls sporadisch zur Kenntnis genommen.

Um Identifikation geht es auch Milica Tomić in ihrem Beitrag zu „Erlauf erinnert sich…,“ 2000. Die serbische Künstlerin wählte eine sogenannte interaktive Methode, ein nach Robert Musil der „Unsichtbarkeit“ anheim fallendes, traditionelles Denkmal durch den Einsatz fotografischer Mittel temporär mit der ihr notwendig erscheinenden Möglichkeit einer Identifikation auszustatten.

Milica Tomić, Plakate zu Oleg Komovs Friedensdenkmal, „Erlauf erinnert …“, Erlauf 2000

Im kleinen Ort Erlauf an der Donau in Niederösterreich stehen einander unmittelbar zwei Ideologien und damit zwei Sprachformen, was Erinnern und Gedenken betrifft, gegenüber. Anlass für zwei Denkmäler gab die in der Gemeinde stattgefundene erste gemeinsame Siegesfeier von Vertretern amerikanischer und sowjetischer Truppen nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai 1945 und das Gedenken an den 50. Jahrestag der Ereignisse. Stellvertretend für das Zusammenfinden der beiden alliierten Großmächte wurden mit Oleg Komov und Jenny Holzer ein Ost-Künstler und eine West-Künstlerin zur Gestaltung der „Friedensgedenkstätte“ eingeladen, die 1995 in vollem Umfang fertiggestellt war. Durch ihr Projekt versucht Milica Tomić, “innerhalb des von solchen Denkmälern artikulierten politischen Feldes die Frage zu stellen, wie geschichtliche Erinnerung unter der heute geltenden Toterklärung der Geschichte möglich sein soll. Die Doktrin vom Ende der Geschichte, die den Kern der Ideologie vom Ende der Ideologie ausmacht, sagt nämlich nichts über die geschichtliche Erinnerung aus, so dass es nahe liegt zu fragen, ob denn ein Ende der Geschichte zugleich auch ein Ende der Erinnerung bedeutet? Oder steht es paradoxerweise nicht vielmehr umgekehrt so, dass die Doktrin vom Ende der Geschichte aufgestellt wurde, weil es in Wirklichkeit unmöglich ist, das wirkliche Ende der Geschichte – nämlich die Barbarei – zu vergessen, die sich während des Zweiten Weltkrieges abgespielt hat?“ 4Branimir Stojanovic, Milica Tomić: Die Politik des Erinnerns, in: Camera Austria 72/2000, S. 21 – 23.

Wesentlich spektakulärer hat sich 1988 Hans Haacke im Projekt BEZUGSPUNKTE 38/88 im steirischen herbst der Re-Konstruktion und Re-Kontextualisierung eines temporären Siegesmals zugewendet.

Heribert Sturm, A Dolfuss, Bezugspunkte, Graz 1988

Es ist kein Zufall, dass trotz weiterer 15 Positionen von allem Anfang an Hans Haacke die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird: Er setzt ein unmissverständliches und unübersehbares Monument mitten in die Stadt. Für das Grazer Projekt BEZUGSPUNKTE 38/88 wurden als Bezugspunkte der künstlerischen Intervention “Schaltstellen” des damaligen Nazi-Regimes (Fest- und Aufmarschplätze, Partei-Hauptquartier, Zentrale der Hitlerjugend, Sitz der Reichskulturkammer etc.) festgelegt und den Künstler/innen angeboten. Graz hatte bekanntlich den – in nationalsozialistischer Terminologie – Ehrentitel “Stadt der Volkserhebung” verliehen bekommen, als Auszeichnung dafür, dass hier früher und intensiver die Ideen der “Bewegung” Fuß fassen konnten.

Hans Haacke entscheidet sich nach fast dreiwöchigen Recherchen in verschiedenen Grazer Archiven für den Platz Am Eisernen Tor. Sein von ihm selbst bis kurz vor Veranstaltungsbeginn als utopisch eingestuftes Ziel ist es, die Rekonstruktion einer ästhetischen Zeichensetzung aus dem Jahr 1938 vorzunehmen:

25 juillet 1938, au pied de la Mariensäule, Graz 1938

Am 25. Juli 1938 hatte am Fuß der Mariensäule am damaligen Bismarck-Platz eine als machtvolle Kundgebung inszenierte NS-Totengedenkfeier für die „gefallenen Blutzeugen der Bewegung“ stattgefunden: Für die Feier hatte man die barocke „Türkensäule“ mit einer monumentalen, mit rotem Fahnenstoff drapierten Verschalung in Form eines Obelisken verhüllt, auf dem oben eine Feuerschale, auf allen Seiten das Nazi-Hoheitszeichen und die Inschrift UND IHR HABT DOCH GESIEGT prangten. Dieser Anspruch auf den endgültigen Sieg hatte einen doppelten Bezug: Am 25. Juli 1934, vier Jahre zuvor, war in Wien ein Naziputsch gescheitert, bei dem der austrofaschistische Kanzler Dr. Engelbert Dollfuß ermordet worden war. Und fünfzehn Jahre zuvor (1923) war in München der erste Versuch der Nazis, die Macht zu übernehmen, blutig niedergeschlagen worden. Nach Fotos der Nazi-Siegessäule, die als Vorlage dienten, wurde der Zustand vom 25. Juli 1938 für den steirischen herbst 1988 rekonstruiert. Der einzige Unterschied zum Original war ein Zusatz am Fuß des Obelisken. Weiß auf schwarzem Grund in der bei den Nazis beliebten Fraktur waren aufgelistet: “Die Besiegten in der Steiermark: / 300 getötete Zigeuner, 2500 getötete Juden, 8000 getötete / oder in der Haft verstorbene politische Gefangene, 9000 im / Krieg getötete Zivilisten, 12000 Vermißte, 27900 getötete / Soldaten”.

Hans Haacke, „UND IHR HABT DOCH GESIEGT“, Bezugspunkte, Graz 1988

Dem Obelisken gegenüberliegend wird eine Plakatwand – in Referenz zur Inszenierung der Nazis, die hier Fahnen als Hintergrund gespannt hatten – aufgestellt. Der Text lautet: „Graz / Die Stadt der Volkserhebung“. In der Mitte der Hakenkreuze sind Faksimiles von zeitgenössischen Dokumenten zu sehen, u.a. Anzeigen aus Grazer Tageszeitungen, in denen annonciert war, welche Geschäfte nunmehr in “arischem” Besitz seien, dass ab sofort “Nazi-Zubehör” im Sortiment zu finden sei etc. Außerdem sind Ausschnitte von Vorlesungsverzeichnissen mit den neuen Themen „Germanische Rechtsgeschichte“ und „Rassenrecht“, das Huldigungstelegramm des Rektors der Grazer Technischen Hochschule oder das die neue Ära des Nationalsozialismus begrüßende Gebet des Stadtpfarrers Teil der Montage. “Und Ihr habt doch gesiegt, verkündeten die Nazis stolz am 25. Juli 1938 auf der mit rotem Stoff verhüllten und mit einem Hakenkreuzadler geschmückten Mariensäule in Graz. Sie meinten sich selbst. 50 Jahre danach hoffe ich, es gelingt uns, dafür zu sorgen, daß ihr Jubel sich als voreilig erweist.” ( Hans Haacke). Haackes Kunstwerk hat die vorgesehene Dauer des Ausstellungsprojekts nicht erlebt. Knapp eine Woche vor Ende wird trotz Bewachung aus der Neonazi-Szene ein Brandanschlag auf das Objekt verübt. Obwohl die Feuerwehr rasch zur Stelle ist, verbrennt der obere Teil des Obelisken und zerstört damit auch die darunter verborgene barocke Madonna.

2 Mit der Öffentlichkeit das Denkmal denken

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Projektentwurf, Graz 1996

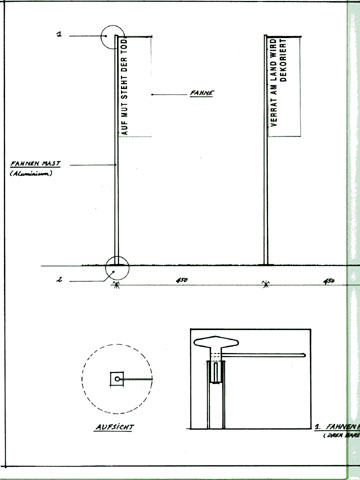

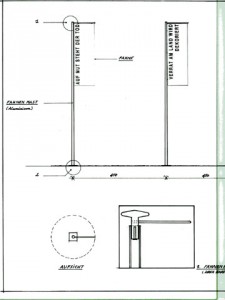

Anhand von etlichen Beispielen kann die Veränderung des Denkmalbegriffs und die „Beteiligungsstrategie“ vorgeführt werden. Eine zentrale Rolle nimmt bei diesen methodischen Ansätzen Jochen Gerz (teilweise mit seiner Frau Esther) ein. So gingen die beiden 1996 aus einem auf Einladung des Österreichischen Bundesheers ausgeschriebenen Wettbewerb zur Gestaltung einer Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus als Sieger hervor. Das vom Duo Gerz vorgeschlagene Projekt Die Gänse vom Feliferhof besteht aus vier weißen Fahnen, die auffallend rot mit Slogans beschriftet sind: Auf Mut steht der Tod – Verrat am Land wird dekoriert – Barbarei ist die Soldatenbraut – Soldaten so heißen wir auch. Das Künstlerduo geht an diesem Beispiel von der zentralen Überzeugung aus, dass Verantwortung – Verantwortung für das Erinnern – nicht delegierbar sein kann. Damit unterscheidet sich der künstlerische Ansatz des Duos Gerz, das auch bei anderen Projekten die Interaktion angeregt oder als wesentlichen Bestandteil des Werkes eingeplant hatte, von jenen Denkmal-Künstlern, die zum Teil auch heute noch mit monumentalem oder expressivem Formenvokabular arbeiten.

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Projektentwurf, Graz 1996

Für Graz bilden die Fahnen als ästhetisches Zeichen nur ein semiotisches Grundgerüst. Denn bei jeder Benutzung des Feliferhofs werden sie neu installiert. Ausgegeben an eine Gruppe von Rekruten, sollen die Fahnen aufgezogen werden. Beim Verlassen des Schießplatzes sind die mobilen Zeichen von diesen Rekruten wieder einzuholen und zu verwahren. Das heißt, dass der bedruckte Fahnenstoff die Präsenz der Soldaten markiert. So sind auch Präsenz und Absenz der Fahnen abhängig von der Anwesenheit oder Abwesenheit des Militärs. Damit sind die Zeichen der Erinnerung und damit das Mahnmal als Projekt handlungsbezogen. Die Lesbarkeit (und Wirksamkeit) der Zeichen ist abhängig davon, ob erinnert wird (erinnert werden will) oder nicht. So hängt die Gegenwart (nicht nur der Fahnen) vom Bewusstsein der Erinnerung und der Bereitschaft dazu ab. Zwischen Erinnern und Vergessen liegt ein auferlegter Entscheidungsprozess. Nicht das einzelne Zeichen, sondern dieser Prozess stellt „das Ganze“ dar. In weiterer Folge soll auch die innere Semiotik des Zeichens, also der Text, an jene, für die die Zeichen in erster Linie bestimmt sind, delegiert werden. Das „Denkmal in progress“ sah vor, dass die künftigen Textbotschaften auf den Fahnen jährlich von den Rekruten selbst, anfangs gemeinsam mit dem Künstlerpaar formuliert, die „alten“ Fahnen in die Sammlung des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums aufgenommen werden.

Alfred Hrdlicka, Gegendenkmal, Hamburg 1985/86

Immer wieder hat Gerz die Mnemonik, auch und gerade in der Denkmal-Kunst, auf eine andere als die traditionelle Stufe gestellt. Sein Antifaschismus – Denkmal in Hamburg-Harburg (1986 – 1993) ist, im Unterschied zum „Gegendenkmal“ von Alfred Hrdlicka am Dammtorplatz, ein grundsätzlich neu ausgerichteter methodischer Beleg dafür. Das Monument erhob sich als 12 Meter hoher, bleiummantelter Pfeiler und drängte zu seiner eigenen Aufhebung, denn: „Wir laden die Bürger von Harburg und die Besucher der Stadt ein, ihren Namen hier unseren eigenen anzufügen. Es soll uns verpflichten wachsam zu sein und zu bleiben. Je mehr Unterschriften der Stab aus Blei trägt, umso mehr von ihm wird in den Boden eingelassen. Solange, bis er nach unbestimmter Zeit restlos versinkt und die Stelle des Harburger Mahnmals gegen Faschismus leer sein wird: „Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben“.Heute ruht das Denkmal versenkt in der Erde, der oberste Teil ist in einem verglasten Schacht neben dem S-Bahn-Eingang sichtbar.

Esther und Jochen Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg 1986-93

Gerz scheint sich hier paradigmatisch an Musils Bemerkung „Das Denkmal ist unsichtbar, das Zeichen ist sichtbar“ zu orientieren. Indem er es mit Hilfe der Adressaten zum Verschwinden bringt, setzt er weiters auf der zeitlichen Ebene ein Verfahren in Gang, das als „fragmentarische“Genauigkeit bezeichnet werden muss. Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte in Bezug zur Realität, deren Teil auch das kollektive Gedächtnis ist, haben sich in einer Art und Weise aufgebläht, die es niemandem – und daher auch dem Künstler nicht, da wir uns von seiner Rolle als allumfassendes Genie längst verabschiedet haben – ermöglichen, das Ganze in Form einer abschließenden Beurteilung im Gesichtsfeld sowie im Denk- und Kopfraum zu haben. Daher stoßen „abschließende Lösungen“, wie sie bei Alfred Hrdlicka auszumachen sind, an die Grenzen des seit langer Zeit fragwürdig gewordenen Begriffs von „Wahrhaftigkeit“. Die Hamburger und die Grazer Arbeit von Gerz verlassen den üblichen Kunstrahmen. Sie sind in ihrer Erscheinung so „nichtig“, dass sie kaum als Kunst ausgemacht werden können, und dies ist zugleich ihre Brisanz. Was – in Hamburg – auf den ersten Blick von der Absicht her „nur“ idealistisch aussieht, nämlich eine Unterschriftensammlung derer, die guten Willens sind, wird in der Öffentlichkeit konkret zugleich wie eine Art Schandpfahl genutzt und schließt in den vom Publikum angebrachten Signaturen auch die (fast) jeder Kunst im öffentlichen Raum entgegengebrachte Aggression mit ein. Gerade darin zeigt sich gesellschaftliche Realität so, wie sie ist, das heißt: Der Gedanke des Widerstandes und der Solidarität ist in der Tat ständig bedroht, in seiner Ohnmacht unterzugehen bzw. wenn er als Zeichen, permanent oder temporär festgemacht wird, auch karikiert zu werden.

Jochen Gerz, ICH SIGFRIED UIBERREITHER LANDESHAUPTMANN, Graz, Burgtor 2008

Da die ersten politischen Überlegungen in Graz in Richtung einer Gedenktafel liefen, später jedoch in Wortmeldungen und Debatten erweitert wurden, hat Jochen Gerz, der mit diesem Projekt beauftragt wurde, seine Arbeit in zwei Teilen angelegt. Im ersten Teil Ich Sigfried Uiberreither reflektierte er den Gedenktafel-Typus und wandte sich mit dieser Idee unmittelbar einem der zentralen Orte des Geschehens, dem damaligen und dem heutigen Sitz des Landeshauptmanns, zu. Die zentrale Figur, ausgestattet mit einer Fülle an Macht, war nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich Sigfried Uiberreither (1908-1984). Mit seinen Funktionen als Landeshauptmann, Gauleiter und Reichsstatthalter von Steiermark besaß er enorme Entscheidungsgewalt, die er auch entsprechend ausübte. Nach dem Ende des Nazi-Terrors gelang es Uiberreither, sich der Verurteilung und Auslieferung nach Jugoslawien, wo er zum Tode verurteilt worden wäre, durch Flucht zu entziehen. Er nahm unter dem Namen Friedrich Schönharting eine neue Identität an und arbeitete bis zum Beginn der 1960er Jahre in einer Kühlmaschinenfirma in Sindelfingen (D), später bei der Deutschen Bundesbahn.

Mit der von der steirischen Zeitschrift Korso veröffentlichten Recherche wurde Jochen Gerz konfrontiert und reagierte darauf in mehrfacher Weise: Die „Erinnerungstafel“ mutierte zur Inschrift, der darin verwendete Text zu mehreren an die Passanten und Passantinnen gestellte Fragen, der Ort verabschiedete sich von der für gewöhnlich üblichen Wand und verschob sich zu einem der zentralen Bögen des mittelalterlichen Burgtors. Die Fragen, die formatfüllend und daher unübersehbar niedergeschrieben sind, stellt Uiberreither selbst. Ein nationalsozialistischer Täter fordert sozusagen im Vorübergehenden die Menschen auf, hellhörig zu sein im Bezug auf die Gegenwart wie auf die Vergangenheit.

Jochen Gerz, ICH SIGFRIED UIBERREITHER LANDESHAUPTMANN, Graz, Burgtor 2008

Die Komplizenschaft wird angesprochen, das Schweigen der Anderen, der Mehrheit nicht nur damals in der Zeit der Verbrechen, sondern danach. „Wer hat nach mir gesucht?“, „Wer stellte mich vor Gericht?“ heißen die Fragen und „Ohne Euch wäre ich nicht Sigfried Uiberreither geworden“ heißt die Antwort. Bereits diese erweiterte und übersetzte Form der ursprünglich von der Politik angedachten Gedenktafel – sie wurde im Dezember 2008 der Öffentlichkeit übergeben – kann als beispielhaft nicht nur für die Steiermark bezeichnet werden. Einstimmig wurde 2008 im Landtag Steiermark und in der Landesregierung nach Interventionen eines pensionierten Bundesheer-Oberst beschlossen, ein künstlerisches Zeichen zur Erinnerung an den Missbrauch der Macht auf Regierungsebene in der Zeit des Nationalsozialismus in Auftrag zu geben.

Im zweiten und weit umfangreicheren Teil seines Konzepts für Graz, das zu einem Konzept für die Steiermark wurde, hat sich Gerz, der direkt mit der Umsetzung beauftragt worden war, der Öffentlichkeit zugewendet.

Jochen Gerz, 63 Jahre danach, Kleine Zeitung, Graz 2010

Unter dem Titel 63 Jahre danach setzte Gerz eine sich über Monate entwickelnde Arbeit in Gang, eine Arbeit mit der Öffentlichkeit. Für die gewählte Methode den Begriff der Interaktivität zu verwenden, wäre nicht nur ungenau, sondern falsch. Deshalb falsch, weil die so genannte Interaktivität durch die Verwendung auf allen möglichen Ebenen zu einem verbrauchten Vokabel ohne Aussagekraft geworden ist. Vielmehr hat Gerz einen Raster über die Öffentlichkeit gelegt und in einem mehrstufigen Prozess entscheidende Gruppierungen und Institutionen eingebunden: Wissenschafter/innen, Politiker/innen und Leser/innen. Ihr Zusammenwirken erfolgte auf der (print)medialen Ebene. Die Kleine Zeitung, eine der beiden großen Tageszeitungen in Graz, konnte für eine ausführliche und engagierte Medienpartnerschaft gewonnen und nur auf diese Art und Weise das Konzept durchgeführt werden. Während von der Seite unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen Alltagsfotos aus der Nazizeit ausgewählt und in mehreren Tranchen veröffentlicht wurden, waren die Leser/innen aufgefordert, die für sie besten Bilder auszusuchen. Alle Landtagsabgeordneten konnten überzeugt werden, zu den Fotos Texte zu verfassen. Zum Schluss mussten aus den Wahlmöglichkeiten 24 Text/Bild-Kombinationen übrig bleiben, von denen 12 in der Steiermark und 12 in Graz an von den LeserInnen bestimmten Orten aufgestellt werden sollten.

Jochen Gerz, 63 Jahre danach, 2010

Die eingeschlagene Vorgangsweise lässt den Künstler zum Regisseur werden, der darauf achtet, dass der Prozessverlauf eingehalten und sein Exposé umgesetzt wird. Das Design der je zwei Tafeln mit den Veröffentlichungen in der Zeitung auf der einen, dem für den Ort bestimmten Foto samt Text auf der anderen Seite war in einer raffinierten Materialqualität so schlicht wie möglich gehalten. Die Einbindung der Parlamentarier/innen – eine unverkennbare Parallelität zu Haackes Reichstagprojekt – und der Zeitung Lesenden war so angelegt, dass sie nicht für ein hochtrabend in die Kunst umgesetztes Projekt benutzt wurden und letztendlich der Zusammenhang und die Transparenz verloren gegangen wären. Das heißt, die Kunstform deckt sich mit der Kommunikationsform, die Mitwirkenden sehen sich als Handelnde bestätigt, haben also nicht nur die Grundlage für eine komplexe ästhetische Gestaltung geliefert. Dennoch hat sich die Kunst nicht weniger als Kunst zu erkennen gegeben, auch wenn in dieser visuell „abgeschminkten“ Form nicht wenige an die Grenzen dessen, was Kunst denn sei, stoßen.

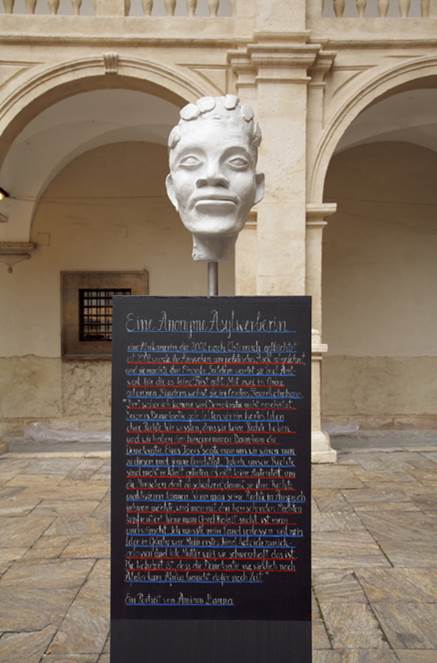

Einen auf den ersten Blick scheinbar traditionellen Weg beschreitet Kristina Leko: Ausgehend von der Tatsache, dass Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund nur von kleinen Teilen der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen bzw. ihre Verdienste anerkannt werden, hat die kroatische Künstlerin ihr Projekt Missing Monuments 2007 konzipiert und realisiert.

Kristina Leko, Missing Monuments, Graz 2008

Vom Status Quo ausgehend, dass die Parkanlagen in Graz mit Denkmälern, namentlich mit Büsten, mehr als gut bestückt sind, die allesamt große Söhne und nur in Ausnahmefällen auch Töchter der Heimat ehren, wurde im Ausbrechen aus der Tradition der Fokus auf lebende Menschen, die nach Graz zugewandert sind, gelegt. Nicht weil die Künstlerin eine „Fremde“ war, hat sie Verbündete in Graz gesucht, die sie über die konkrete Situation informieren sollten. Von Anfang an wollte Leko nicht nur die Entscheidung der Auswahl der Personen anderen, jenen, die wichtige Informationen besitzen, übertragen, sondern auch die Herstellung der Köpfe. Mit David Smithson stand ein erfahrener Bildhauer zur Verfügung, der in einem Workshop den fünf Frauen und Männern, die die Auswahl getroffen hatten, beim handwerklichen Akt der Gestaltung der fünf Missing Monuments Hilfestellung leistete. Leko selbst schrieb die Ergebnisse eines Biografie-Workshops auf die Sockel der Denkmäler. Auf diese Art und Weise wurde in einem mehrwöchigen Zeitraum mit „verteilten Rollen“ die Idee umgesetzt. Dass die traditionelle Büstenform und nicht ein modernes „übersetztes“ Zeichen gewählt wurde, erleichterte den handelnden und auch den geehrten Personen nicht nur den Schritt zu einer von der Auseinandersetzung mit einer neuen künstlerischen Sprache ungestörten Identifikation mit dem Konzept, der Arbeit und dem Ergebnis. Während der temporären Aufstellung im Landhaushof, am Ort des Landtag Steiermark (Landesparlament), sollte auch den Politiker/innen die bewusst angesteuerte Möglichkeit des Vergleichs mit den vertrauten Erinnerungszeichen geboten werden.

Hinter der Ausschreibung des künstlerischen Wettbewerbs zur Erreichung eines „Denkzeichens“ für das ehemalige KZ-Außenlager Aflenz an der Sulm stand an erster Stelle der dringende Wunsch, „die Mauern des Vergessens“ niederzureißen. Von gleich großer Bedeutung aber war, auf die Frage, welche inhaltliche und künstlerische Qualität ein Mahnmal im Jahr 2009 aufweisen kann/muss, eine qualifizierte und qualitativ hochwertige Antwort zu bekommen. Die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur, geführt über künstlerische Zeichensetzungen, weist zumindest den gleich hohen Stellenwert auf wie die Notwendigkeit, hinter die Mauern zu blicken.

Luftbildaufnahme des KZ-Außenlagers von Mauthausen, Aflenz an der Sulm, Steiermark, 1945

Zum internationalen Auswahlverfahren für Aflenz wurden fünf Künstlerinnen bzw. Künstlerduos eingeladen. Einige entscheidende Orientierungen und Notwendigkeiten wurden in der Ausschreibung für die Teilnehmerinnen klar formuliert. So war es dezidiert im Interesse des Auslobers – das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark – die Statik von Zeichen der Erinnerung aufzubrechen und eine andere Richtung einzuschlagen als die (zu) großen nationalen und repräsentativen Denkmalanlagen. Unter der Oberfläche der Erscheinung eines singulären Objekts / mehrerer Objekte oder der Aussagen und Stellungnahmen, in welcher Form auch immer, sollten funktionierende Mechanismen entwickelt werden, die das Gedenken von seiner nur nach außen hin wirksamen Pflichtschuld befreien.

Nicht ein einzelner Punkt, sondern der weitläufige Ort des Geschehens sollte der Ausgangspunkt der Überlegungen sein, die Mittel der Kunst sollten zu einem Auslösefaktor der Erinnerung und Reflexion werden: auf der einen Seite durch die unmittelbare Konfrontation mit der zeitgenössischen künstlerischen Bezeichnung des Gedenkorts und auf der anderen Seite durch eine nicht abstumpfende, sondern in den aktuellen Strukturen der Gesellschaft zu verankernde Mahnung. Diese Herausforderung legte den Schwerpunkt auf die so genannte offene Form des Kunstwerks, auf ein künstlerisches Handeln, das nicht abschließt oder trotz einer möglicherweise dynamischen Oberfläche zudeckt. Gefordert war ein offen gehaltener, von der Gegenwart aus gestalteter Erinnerungsprozess, also nicht der einmalige Akt des „Denkmalbesuchs“ oder die Wahrnehmung im Vorübergehen. Das rapide Ansteigen der Ausländerfeindlichkeiten und des Hasses auf nicht strikt systemkonforme Mitbürgerinnen, der offen zur Schau getragene Rechtsradikalismus und die widerwärtigen Umtriebe von Neonazis ließen den Auftraggebern diese Fokussierung notwendiger denn je erscheinen. Dem Urteil einer Fachjury zufolge erfüllte die Bedingungen in herausragender Weise das Ehepaar Helmut & Johanna Kandl.

Helmut & Johanna Kandl, Wächterhaus, Aflenz an der Sulm, Steiermark 2009

Ihr Projekt Wächterhaus kristallisierte sich am einzigen im Außenraum erhaltenen Objekt aus, dem ehemaligen Wachpostenhaus. Es handelt sich dabei um eine aus rohen Ziegeln bestehende, unscheinbare, zum Zeitpunkt des künstlerischen Entwurfs hinter üppiger Vegetation (fast) verborgene Ruine. Auf dem Dach leuchtet der Titel des Projekts, der zugleich als Vermächtnis der Arbeit zu lesen ist: Wache halten, kontrollieren, wachsam sein – aus der ursprünglichen Funktion wird eine unter anderen Vorzeichen gleichlautende heutige. Dieser scheinbar kleine Schritt im Transfer von der Vergangenheit (Wachpostenhaus) in die Gegenwart (Wächterhaus) charakterisiert die Arbeit als einen neuartigen gewichtigen Beitrag zur Denkmalkultur. Nie ist in Frage gestanden, das Gebäude als Fragment nicht nur miteinzubeziehen, sondern sogar zum Ausgangspunkt wie zum Zentrum der Installation zu machen. Hier wird nicht errichtet, hier wird mit minimalen, aber geschickt und zielsicher eingesetzten Mitteln ergänzt. Und zwar auf eine Art und Weise ergänzt, die den Gegenwartsbezug schon von weitem sichtbar macht. Neonbuchstaben, in einem klaren, der Groteskschrift der Nazis entgegengesetzten Schrifttypus, bewusst so manchen vertrauten Ankündigungen nicht unähnlich, sind Inhalt und Aufforderung in einem. In der größten der drei noch vorhandenen Nischen konzentriert sich die Information. Auf der einen Wand findet sich eine kurze Beschreibung des Ortes und der Art des Geschehens, vis à vis laufen über einen Monitor Bild- und Textinformationen.

Über diese werden wir mit Menschenrechtsverletzungen in der unmittelbaren Gegenwart, mit Akten der Gewalt, mit Angriffen auf Minderheiten in den unterschiedlichsten Formen konfrontiert. In Zusammenarbeit mit Historikerinnen und Vertreterinnen von Menschen-rechtsvereinen werden wechselnde, aktuell gehaltene Ausschnitte aus der Gegenwart in das Wächterhaus eingespielt. Dieser Verbindungsbogen, sehr ausführlich mit den Wissenschafter/innen ausdiskutiert, ist einer der Gründe dafür, dass sich das „Denkzeichen“ aus der Statik und aus jedweder Form von Repräsentation befreit. Helmut & Johanna Kandl ist eine im wahrsten Sinn des Wortes wegweisende künstlerische Form des Gedenkens gelungen. In ihrer Bedeutung reicht sie weit über den konkreten geografischen und historischen Ort hinaus und führt eine neue Typologie von Denkmälern ein: Es ist das Bezeichnen eines Areals unter Verwendung eines vorhandenen erinnerungsträchtigen Objekts. Dieses wird weder umgebaut noch auf Hochglanz gebracht, es wurde lediglich baulich gesichert, und auch in diesem Wort sichern liegt wieder diese doppelte Bedeutung, liegt die Dualität, mit der das Künstlerpaar in diesem Werk mehrfach operiert: Vergangenheit und Gegenwart, Wachpostenhaus und Wächterhaus, Erinnerung sichern und in der Gegenwart verorten.

MANUSKRIPT zum Vortrag in Zürich im Rahmen deR Gesprächsreihe TATORT DER AG KIÖR, 2011

ABBILDUNGEN: Camera Austria, Institut für Kunst im Öffentlichen Raum SteiermarK, Steirischer Herbst, Archiv Fenz-Kortschak

FOTOS: MARCUS AUER / COLOURSPACE, Werner Fenz, Ulrike Kortschak

Video IRWIN: Markus Haslinger / XXkunstkabel

| ↑1 | Informationen über den Arbeitskreis, die Ausschreibung des Wettbewerbs und die Realisierung siehe Luegerplatz.com . |

|---|---|

| ↑2 | Siehe Anm. 1. |

| ↑3 | Umberto Eco, Offenheit und Information, in: ders., Das offene Kunstwerk, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 222, Frankfurt am Main 1977 (1.Auflage), S. 168-178. |

| ↑4 | Branimir Stojanovic, Milica Tomić: Die Politik des Erinnerns, in: Camera Austria 72/2000, S. 21 – 23. |