Denkmal, Mahnmal, Erinnerungszeichen

Positionen am Schnittpunkt künstlerischer und gesellschaftlicher Verantwortung

Die aktuelle Veränderung der Kunstauffassung

Die am Ende des vergangenen Jahrhunderts immer wieder ausführlich geführte Denkmal-Debatte1Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die in letzter Zeit zahlreich erschienenen Publikationen über Kunst im öffentlichen Raum. ist in segmenthafter Form weitaus charakteristischer für einen künstlerischen als für einen politischen Paradigmenwechsel. Bemerkenswert, aber ebenso verständlich, ist in erster Linie die Tatsache, dass diese Debatte in einem Zeitraum geführt wurde, in dem entscheidende Positionierungen der Kunst sich intensiv dem gesellschaftspolitischen Umfeld zugewandt hatten. In einigen grundsätzlichen Haltungen eher mit den siebziger als mit den achtziger Jahren vergleichbar baute die Kunst der Neunziger auf partiellen, aber genauen Tiefenmessungen auf und ersetzte mit diesen den inhaltlichen wie auch medialen Querschnitt. Die Realität begriffen Künstlerinnen und Künstler als Summe von ausgeprägten Teilsystemen, deren jeweils sorgfältige Ausdifferenzierung das Thema der ästhetischen Umsetzung bildete. In zahlreichen Fällen war und ist über das realisierte Objekt hinaus der Prozess als künstlerische Handlung ablesbar.

Mit solchen Entscheidungen sah sich auch, oder besser besonders, die Kunst im öffentlichen Raum konfrontiert. Auf dem Weg von den drop sculptures zur site specifity hatte sie bereits vor knapp zwanzig Jahren entscheidende Entwicklungsschritte zurückgelegt. Die Verortung künstlerischer Zeichen und ästhetischer Interventionen traf nicht nur für „Strategien des Erinnerns“ zu.2Eine Publikation unter dem gleichnamigen Titel – Christoph Heinrich, Strategien des Erinnerns, München: Schreiber, 1993 – spricht einleitend “ Das Denkmal in den achtziger Jahren zwischen Auftragsarbeit und autonomem Kunstwerk“ an. Auch die Gestaltungen im Zusammenhang mit öffentlichen Bauaufträgen – „Kunst und Bau“3Die ursprünglich von den Nazis ins Leben gerufene Kunst-am-Bau-Verordnung wurde in den 70er Jahren des 20.Jhds. vor allem in der Steiermark durch veränderte künstlerische Konzeptionen aufgewertet, die zu vielbeachteten Ergebnissen führten. Als erstem Bundesland ist es allerdings Niederösterreich knapp vor dem Millennium gelungen, aus dem starren Schema der „künstlerischen Ausgestaltung“ von Bauten der öffentlichen Hand auszubrechen und durch die Schaffung eines „Pools“, der aus den von den einzelnen Bauvorhaben der Kunst zu widmenden Geldern gespeist wird, Freiheiten für künstlerische Projekte im öffentlichen Raum zu gewinnen. Ein zumindest europäisches Vorbild für ein kontinuierliches Programm zur Kunst im öffentlichen Raum ist Hamburg, wo seit 1997 ein aktueller Projektschwerpunkt unter dem Titel „weitergehen“ geschaffen wurde. Er bezieht vor dem Hintergrund komplexer gesellschaftlicher Umbrüche Fragen an ein zukunftsweisendes Verständnis einer „öffentlichen Kunst“ mit ein. sowie die meist temporäre, seltener permanente Präsenz von Kunst im vorwiegend urbanen, gelegentlich im landschaftlichen Raum operierten mit referentiellen Konzepten und Konfigurationen.4Beispiele dafür sind unter anderen Projekte wie „Bezugspunkte 38/88“, Graz 1988 – „Die Endlichkeit der Freiheit“, Berlin 1989 – „ArgusAuge“, München 1991. Dadurch entzieht sich die künstlerische Zeichensetzung der zweifelhaften Qualität der Stadtmöblierung ebenso wie der, in welchen Dimensionen auch immer angelegten, monumentalen Wirkung. Kunst tritt in den besten Beispielen nicht als beziehungsloses eigenes Markenzeichen auf und den perfekten Markenzeichen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens gegenüber. Das Kunstwerk verweigert sich einem oftmals als common sense artikulierten Schmuckbedürfnis im Alltagsraum, verweigert sich ebenso der Paravant-Funktion an architektonisch missglückten Schauplätzen der Stadt.5 Diesen inhaltlichen Dimensionen wird auch heute noch von urbanen Planungsabteilungen Augenmerk geschenkt. Nicht mehr allerdings in der Form, die in den achtziger Jahren überschwänglich und dynamisch radikal formuliert werden konnte: Eine Kunst im urbanen Raum könne sich nur dann Aufmerksamkeit verschaffen, wenn sie verstört, indem sie die ästhetische Perfektion der öffentlichen Zeichen unterwandert, ja geradezu aushöhlt, die Affirmation der Möblierungen entlarvt, wenn sie Widerstand gegen die grassierende Ästhetisierung des öffentlichen Raumes leistet und zum Ärgernis bereit ist.6Vgl. Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, S. 318-320. Dieser „Aufschrei“ formulierte das Unbehagen gegenüber einem Kunstverständnis, das einen Frei-Raum (frei von gesellschaftlicher Verantwortung?) wie einen Raum im Freien für die Kunst postulierte, in dem sie ihre Selbstreferentialität zur Schau tragen konnte.

In diesem ständig weiter entwickelten Diskurs über die Kunst im öffentlichen Raum fällt zunächst auf, dass die Zentrierung auf inhaltliche und funktionale Strukturen die Ausbildung einer neuen Grammatik belebt, die in vielen Fällen, auf den ersten Blick und aufgrund traditioneller Parameter, das Tabu der „Differenzschwelle“ zur Alltagsrealität bricht und dadurch erst zu einem „Störfaktor“ der konventionellen Ästhetisierung wird.7 Auf diese „Differenzschwelle“ als entscheidendes Faktum im Umgang mit und in der Rezeption von Gegenwartskunst im öffentlichen Raum habe ich mehrfach hingewiesen, z.B. in: „2000-3. Artspace plus Interface“, Ausstellungskatalog (1997) und CD-ROM (1999) zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie im „steirischen herbst“ 1997. Die künstlerische Intervention kann nicht sofort als Kunstwerk erkannt und ein- geordnet werden. Sie erschließt sich innerhalb eines festgefügten Zeichensystems als Irritation, als Verfremdung. Das heißt, dass wir über einen neuen Werkcharakter der Kunst nachzudenken haben. In dem Sinne vielleicht, den Michel Foucault seinem Begriff der Heterotopien gegeben hat. Als Gegenpol zu den Utopien bezeichnen sie nicht die Platzierungen ohne wirklichen Ort, nicht die im Wesentlichen unwirklichen Räume. Sondern die wirksamen Orte, die in jede Kultur eingezeichnet sind, ohne dabei schon reale Plätze zu sein. Versehen mit einer formalen Gestaltung, die diesen „wirksamen Orten“ ihre unmissverständliche Eigenheit bestätigt und diese nach außen kehrt.8Vgl. Michel Foucault, Andere Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Reclam: Leipzig 1990, S.34-46.

Wenn wir die Wirksamkeit der Orte, nicht nur der realen Plätze, als praktikable Definition, als Orientierungshilfe, annehmen, dann müsste jede Kunst, die sich damit auseinandersetzt und nach Piet Mondrians Definition im Gegensatz zur Architektur, die man als „praktischen“ oder „sozialen“ Wert betrachtet, nicht nur „lyrisch“ oder „phantasievoll“, also eine „Verannehmlichung des Lebens“ ist, dann müsste jede Kunst ein ortsspezifisches Vokabular entwickeln und im weitesten Sinn räumlich konzipiert sein, denn: „Die Skulptur und die Architektur vernichteten bis jetzt den Raum als ‚Raum’. Die neue Skulptur und Architektur vernichten das Kunstwerk, insofern es Objekt oder Ding ist.“9Piet Mondrian, Neue Gestaltung, 1925. Ein solches ortsspezifisches Vokabular meint aber nicht ein als eindimensional bezeichnetes Bezugssystem, das von mancher Seite bereits als Inflation einer Kunst im öffentlichen Raum geortet wurde. Ein ortsspezifisches Vokabular konzentriert sich aufgrund der Erfahrungswerte überzeugender Beispiele auf Kohärenz. Kohärent vor allem im Hinblick auf das Konzept und die Pragmatik des Handelns, das heißt im Besonderen auf die grundlegende Bezeichnung kultureller, politischer und informationeller Orte, wie sie im realen öffentlichen Raum an fast jeder Ecke, im virtuellen öffentlichen Raum in jeder einfachen Datenbank anzutreffen sind. Die genannten Raumsegmente des Öffentlichen können aufgesuchte Interventionsorte und in der heutigen künstlerischen Praxis ausschnitthafte Interpretationsfelder darstellen.

Diese Wahl eines Interpretationsfeldes ist von Seiten einer künstlerischen Matrix, die im Zusammenhang mit unserem Thema interessiert, gerade deshalb von weitreichender Bedeutung, weil im alltäglichen kulturellen und gesellschaftlichen Funktionsschema dafür keine Interpretation notwendig zu sein scheint. Von der Seite einer Kunst, die sich auf ästhetische, kulturelle und gesellschaftliche Phänomene des Alltäglichen einlässt, stellt sich die zentrale Frage nach möglichen Zusammenhängen, nach dem, was der Kunstproduzent/die Kunstproduzentin als zusammengehörig empfindet und als Dialogebene ausformulieren will. Mit aller Deutlichkeit setzt hier in erster Linie der Rekurs auf ein bestehendes Produktdesign – zum Beispiel in zahlreichen Projekten des „museum in progress“10Der 1990 gegründete Kunstverein „museum in progress“ widmet sich dem Ziel, sowohl bildende Kunst als auch gesellschaftsrelevante Diskursbeiträge nicht im statischen „White Cube“, sondern als Botschaft im Kommunikationsraum der Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. – in der Weise ein, dass dieses nicht kommentarlos als Annäherungsfaktor oder Deckungsschablone figuriert, um in der Struktur alltäglicher Wahrnehmung Objekte mit Gelenkcharakter zu platzieren oder über eine semantische Dialektik eine Bedeutungsverschiebung herbeizuführen. Es handelt sich von Fall zu Fall – etwa schon in Raimund Kummers „Markieren einer Situation“ (Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre)11Die Projekte wurden in Berlin und New York durchgeführt und standen im Zusammenhang mit dem von Kummer mitbegründeten „Büro Berlin“. Die Ausstellungseröffnung – in Berlin – erfolgte über eine Annonce, in der neben einem Foto lediglich der genaue Ort der Intervention angegeben war, um die Arbeit gegenüber dem gewohnten Kunstkontext möglichst anonym zu halten. – vielmehr um eine andere Markierung eines Formendepots, das in seiner umfangreichen und jederzeit abrufbaren Speicherfunktion ausdifferenziert werden kann. Paradigmatisch wurde dort auch ein sozusagen parallel dazu etabliertes, vermessenes und ausreichend beschriebenes künstlerisches Gestaltungsrepertoire als Summe bestehender Archive wie auch als „Kopf-Kino“ sichtbar gemacht. Es findet ein Wenden struktureller und funktioneller Elemente ins veränderbar „Ästhetische“ statt.

Dieses „Ästhetische“ stellt sich heute mehr denn je nicht mehr nur innerhalb einzelner Bezugssysteme, sondern im Rahmen von Systemverflechtungen dar. Vor allem dann, wenn man das enorme Potential bildverarbeitender und bilderzeugender Maschinen in die Waagschale wirft. Davon ist auch und insbesonders die „Bilderschrift im öffentlichen Raum“12Titel eines unveröffentlichten Beitrags über Projekte des österreichischen Künstlerduos Martin Strauss / Otto Mittmannsgruber, das sich mehrfach mit dem Plakat als gegenüber den Alltagsmustern kohärenten künstlerischem Projekt beschäftigte. betroffen. Sie findet sich meist nicht an ausgelagerten Orten, sondern im Zentrum unserer Peripherien, sie muss nicht vereinzelt aufgesucht, sondern im Gegenteil aus dem (Über)Angebot exemplarisch ausgewählt werden. Vor allem in dieser visuellen Zeichenhaftigkeit kulminiert ein Überlagerungsvorgang, der beide Schichten – die der Alltagsästhetik und die der Kunstästhetik – aktiviert und auf der Ebene des Differenzierungsphänomens als Methode in den künstlerischen Gestaltungsmodus Eingang finden kann. Die Syntax der Kunst, in Form der Bildelemente, prozessualer Handlungen oder raumspezifischer Anordnungen – extrem wirksam im realen öffentlichen Raum – wird von einer Semantik bestimmt, die sich aus dem „Ausufern“ notwendigerweise neu konstituiert. Auf diesem Weg erweitert sich das Potential des künstlerischen Textes – als Grundmuster jedes Gestaltungsvorgangs – weniger aus sich heraus, vielmehr um die vielfältigen und unterschiedlich disponierten Texte der ästhetischen Standards. Diese setzen sich heute aus einer Unzahl von visuellen Informationen wie Nachrichten, Produktgestaltungen, urbanen Strukturen, (Re)Präsentationsformen, grafischen und räumlichen Ausstattungen und logokultureller Dekoration zusammen.

Praxis und Theorie einer Kunst im öffentlichen Raum haben sich an der Schwelle zum neuen Jahrtausend neuerlich verändert. Der Versuch neuer Begriffsdefinitionen legt die Diskussionen darüber offen: Kunstprojekte im öffentlichen Raum werden durch öffentlichkeitsbezogene Kunst-Projekte ersetzt und münden in die Kunst des Öffentlichen.13Vgl. dazu Marius Babias/Achim Könneke (Hrsg.), Die Kunst des Öffentlichen, Amsterdam; Dresden: Verlag der Kunst, 1998. Hier wird, ausgehend von den 70er Jahren, in einer genauen Begriffsdefinition die Kunst des Öffentlichen der Kunst im öffentlichen Raum gegenübergestellt. Eine aktuelle Bestandsaufnahme dieser Praxis und Definition trägt jenen aktuellen künstlerischen Handlungsformen Rechnung, die sich mit zielgerichteten Protestbewegungen, von der Wirtschaft bis zum Rassismus, von der Politik bis zur Migration, verknüpfen. Als AdressatInnen scheinen nun nicht mehr ein mehr oder weniger aufgeschlossenes Kunstpublikum oder überraschte PassantInnen auf, sondern die Gruppen sozial Benachteiligter, politisch Verfolgter, Heimat- und Rechtloser. Die künstlerische Methode richtet sich in erster Linie auf genaue mediale oder persönliche Recherche, auf die behutsam geprüften Möglichkeiten des Zugangs zu den Betroffenen. Das Setzen von Zeichen mündet in die Handlungsform mit der dezidierten Ausrichtung auf Artikulation der Zielgruppen und dem Wunsch bzw. der in einem fortlaufenden Prozess angestrebten und in zahlreichen Fällen gelungenen Veränderung bestehender Situationen.14„Wochenklausur“ in Wien oder „Abseits vom Netz“ in Graz setzen sich erfolgreich mit diesen Arbeitsfeldern auseinander. Von dieser Konzeption ausgehend und entsprechend den Zielvorstellungen löst sich das Kunstwerk nicht nur im traditionellen Sinn, sondern auch auf der Ebene eines erweiterten Kunstbegriffs vollständig auf. Die Kunstprodukte sind vergrößerte Wohnräume, eigene Telefonzellen, Hausnummern als Identitätssymbole, medizinische Versorgungsfahrzeuge, Aufenthaltsbewilligungen und Stimmrecht im gesellschaftlichen Miteinander.

Unter diesen Voraussetzungen müssen wir uns heute der Denkmalkunst zuwenden und dürfen die Frage stellen, ob die Realisierung von Denkmälern im Sprachvokabular avancierter KünstlerInnen als Aufgabenstellung überhaupt Platz findet. Auch wenn der Paradigmenwechsel von einer Kunst im öffentlichen Raum zu einer Kunst des Öffentlichen als erste wissenschaftliche Untersuchung vorliegt,15Vgl. Anm.14. zeigt die Praxis, dass generell eine Bindung einer objekthaften Konfiguration an den realen Raum nach wie vor existiert und dass ebenso Wettbewerbsausschreibungen zur Erlangung von Mahnmalen oder Erinnerungszeichen interessante TeilnehmerInnen finden und meist unübersehbare Realisationen vorliegen.

Ein veränderter Denkmalbegriff

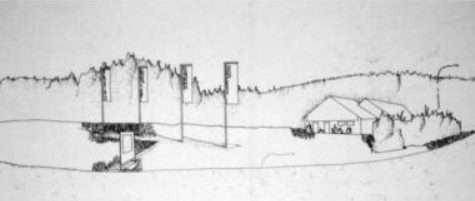

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Projektentwurf, Graz 1996

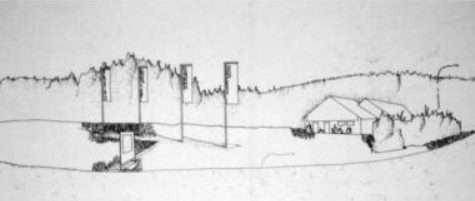

Eine exemplarische Bestandsaufnahme von österreichischen Denkmälern seit Beginn der 1980er Jahre soll mit zwei Beispielen aus Graz beginnen – einem jüngeren und einem älteren – die in erster Linie von einer Veränderung des Denkmalbegriffs bestimmt sind. Der deutsch-französische Künstler Jochen Gerz ging 1996 aus einem auf Einladung des Österreichischen Bundesheers ausgeschriebenen Wettbewerb zur Gestaltung einer Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus als Sieger hervor. Gerz hat nach historisch ausführlich recherchierten Vorgaben und aufgrund intensiver eigener Forschungsarbeit gemeinsam mit seiner Frau Esther das Projekt „Die Gänse vom Feliferhof“ entwickelt. Beim „Feliferhof“ handelt es sich um einen auch heute noch verwendeten Schießplatz des Militärs. Der Ort ist in mehrfacher Hinsicht mit Gewaltakten des NS-Regimes in der Steiermark verbunden, und es wurden seit September 1941 vielfach Hinrichtungen registriert und von Augenzeugen beobachtet. Das von Gerz vorgeschlagene Projekt besteht sowohl aus einem Zeichenrepertoire als auch aus interaktiven Prozessen. Vier Fahnenstangen sind an dem für die Gedenkstätte vorgesehenen Ort geradlinig und in gleichem Abstand von 10 Metern über die Wiese verteilt.

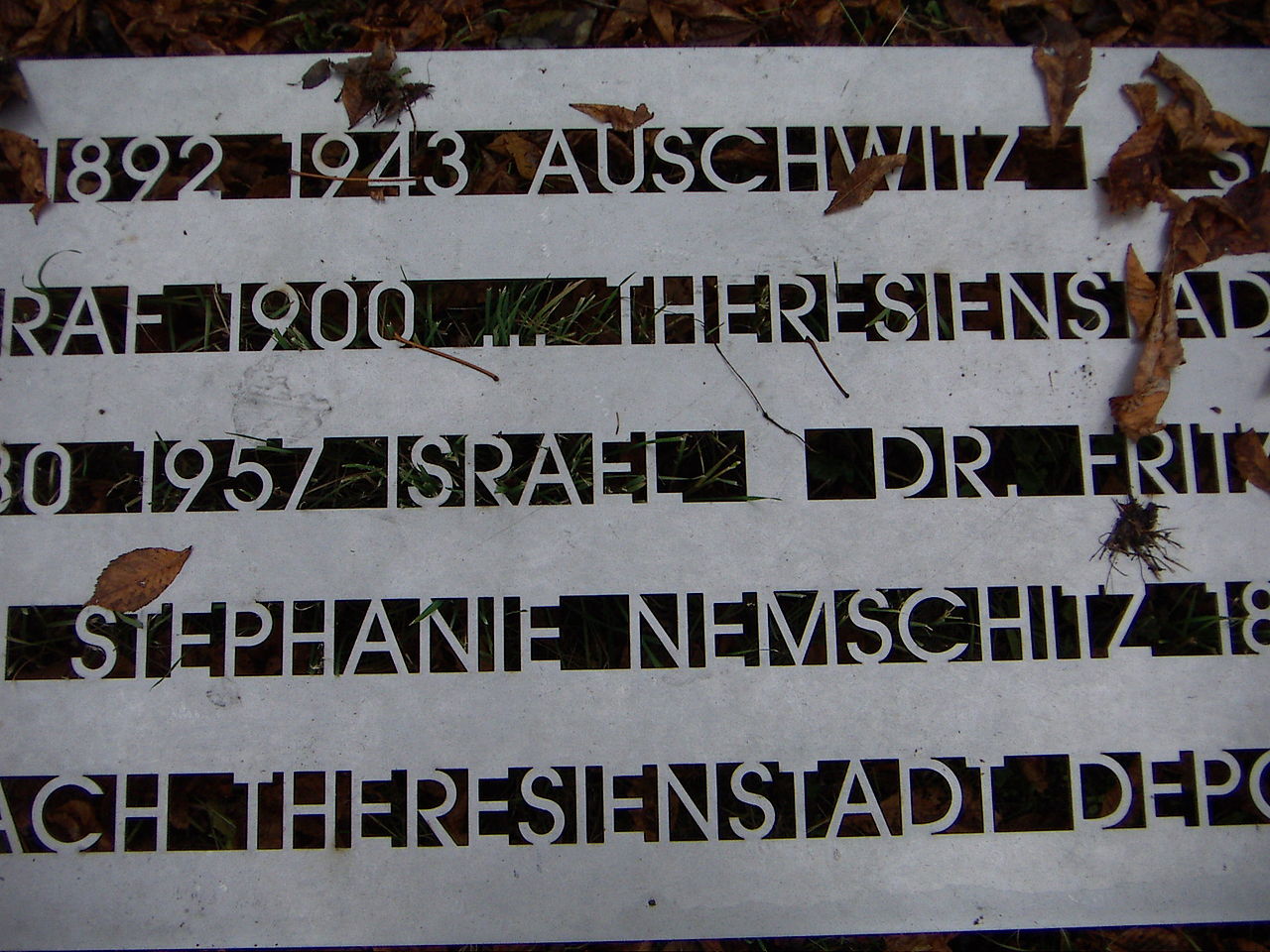

Gedenktafel, Feliferhof, Graz 2016

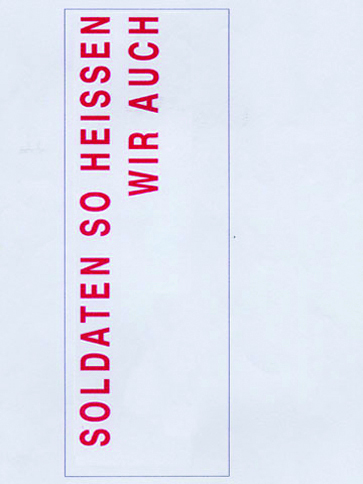

Ein Kiesweg führt von der allgemeinen Zufahrt quer durch die Wiese zu den Fahnen. Am Anfang des Weges, neben der Zufahrt, steht ein Info-Stand zur „Gedenkstätte“. Dort ist auch die seit 1980 bestehende Gedenktafel, am neuen Ort, in den Boden eingelassen. Die weißen Fahnen sind schlicht und doch auffallend rot mit Slogans beschriftet: Auf Mut steht der Tod – Verrat am Land wird dekoriert – Barbarei ist die Soldatenbraut – Soldaten so heißen auch wir. Der Künstler als Historiker“, als Zeichensetzer aus einem bestimmten Anlass und Auftrag heraus, geht an diesem Beispiel von der zentralen Überzeugung aus, dass Verantwortung – Verantwortung für das Erinnern – nicht delegierbar sein kann. Damit unterscheidet sich der künstlerische Ansatz von Esther und Jochen Gerz, die auch bei anderen Projekten die Interaktion angeregt oder als wesentlichen Bestandteil des Werkes eingeplant haben, von jenen Denkmal-Künstlern, die zum Teil auch heute noch mit monumentalem oder expressivem Formenvokabular an solche Themenstellungen herangehen (das Antifaschismus-Denkmal von Alfred Hrdlicka auf dem Wiener Albertinaplatz, auf das noch näher eingegangen wird, verkörpert beispielsweise diesen Typus).

Jochen Gerz, Die Gänse vom Feliferhof, Projektentwurf, Graz 1996

Für Graz bilden die Fahnen als ästhetisches Zeichen nur ein semiotisches Grundgerüst. Denn bei jeder Benutzung des Feliferhofs werden sie neu installiert. Die Fahnen werden an eine Gruppe von Rekruten ausgegeben, die sie an der jeweiligen Vorrichtung hissen. Beim Verlassen des Schießplatzes sind die mobilen Zeichen von diesen Rekruten wieder einzuholen und zu verwahren. Das heißt, dass der bedruckte Fahnenstoff die Präsenz der Soldaten markiert. So sind auch Präsenz und Absenz der Fahnen abhängig von der Anwesenheit oder Abwesenheit des Militärs. Damit sind die Zeichen der Erinnerung und damit das Mahnmal als Projekt handlungsbezogen. Die Lesbarkeit (und Wirksamkeit) der Zeichen ist abhängig davon, ob erinnert wird (erinnert werden will) oder nicht. So hängt die Gegenwart (nicht nur der Fahnen) vom Bewusstsein der Erinnerung und der Bereitschaft dazu ab. Zwischen Erinnern und Vergessen liegt ein auferlegter Entscheidungsprozess. Nicht das einzelne Zeichen, sondern dieser Prozess stellt „das Ganze“ dar. In weiterer Folge soll auch die innere Semiotik des Zeichens, also der Text, an jene, für die die Zeichen in erster Linie bestimmt sind, delegiert werden. Das „Denkmal in progress“ sah vor, dass die künftigen Textbotschaften auf den Fahnen jährlich von den Rekruten selbst, anfangs gemeinsam mit dem Künstlerpaar, formuliert, die „alten“ Fahnen in die Sammlung des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums aufgenommen werden.

Esther und Jochen Gerz, Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg 1986-93

Immer wieder hat Gerz die Mnemonik, auch und gerade in der Denkmal-Kunst, auf eine andere als die traditionelle Stufe gestellt. Sein Antifaschismus-Denkmal in Hamburg-Harburg (1986 – 1993) ist, vor allem im Vergleich mit dem Wiener Mahnmal von Alfred Hrdlicka, ein grundsätzlich neu ausgerichteter methodischer Beleg dafür. Das Monument erhob sich als 12 Meter hoher, bleiummantelter Pfeiler und drängte zu seiner eigenen Aufhebung, denn: „Wir laden die Bürger von Harburg und die Besucher der Stadt ein, ihren Namen hier unseren eigenen anzufügen. Es soll uns verpflichten wachsam zu sein und zu bleiben. Je mehr Unterschriften der Stab aus Blei trägt, umso mehr von ihm wird in den Boden eingelassen. Solange, bis er nach unbestimmter Zeit restlos versinkt und die Stelle des Harburger Mahnmals gegen Faschismus leer sein wird. Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben“. Heute ruht das Denkmal versenkt in der Erde, der oberste Teil ist in einem verglasten Schacht neben dem S-Bahn-Eingang sichtbar. Gerz scheint sich hier paradigmatisch an Musils Bemerkung „Das Denkmal ist unsichtbar, das Zeichen ist sichtbar“16Robert Musil, Denkmale, 1936, in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. Prosa, Dramen, späte Briefe, Hamburg 1957, S. 480-483. zu orientieren. Indem er es mit Hilfe der Adressaten zum Verschwinden bringt, setzt er weiters auf der zeitlichen Ebene ein Verfahren in Gang, das als fragmentarische Genauigkeit bezeichnet werden muss. Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte in Bezug zur Realität, deren Teil auch das kollektive Gedächtnis ist, haben sich in einer Art und Weise aufgebläht, die es niemandem – und daher auch dem Künstler nicht, da wir uns von seiner Rolle als allumfassendes Genie längst verabschiedet haben – ermöglichen, das Ganze in Form einer abschließenden Beurteilung im Gesichtsfeld sowie im Denk- und Kopfraum zu haben.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

Daher stoßen „abschließende Lösungen“, wie sie unter anderem bei Alfred Hrdlicka auszumachen sind, an die Grenzen des seit langer Zeit fragwürdig gewordenen Begriffs von „Wahrhaftigkeit“, auch in der Kunst: einer Wahrhaftigkeit zum Beispiel auf der Ebene der Aufarbeitung von Geschichte. Hrdlickas Wiener Denkmal auf dem Albertina-Platz übersteigert in einer traditionellen expressiven Formensprache und monumentalisiert damit die Erinnerungsarbeit. So tritt die Schändung der Körper als mimetisch gestaltetes Ereignis in den Mittelpunkt. Die scheinbare Nähe des grausamen Geschehens schafft als virtuoser künstlerischer Akt Distanz. Unter dem Aspekt neuer, Großteiles auch täglich eingeübter, ästhetischer Verhaltensmuster rahmt sich das Werk als Kunstwerk, das man nur als solches betrachten kann. Die Hamburger und die Grazer Arbeit von Gerz verlassen den üblichen Kunstrahmen. Sie sind in ihrer Erscheinung so „nichtig“, dass sie kaum als Kunst ausgemacht werden können, und dies ist zugleich ihre Brisanz. Was – in Hamburg – auf den ersten Blick von der Absicht her „nur“ idealistisch aussieht, nämlich eine Unterschriftensammlung derer, die guten Willens sind, wird in der Öffentlichkeit konkret zugleich wie eine Art Schandpfahl genutzt und schließt in den vom Publikum angebrachten Signaturen auch die (fast) jeder Kunst im öffentlichen Raum entgegengebrachte Aggression mit ein. Gerade darin zeigt sich gesellschaftliche Realität so, wie sie ist, das heißt: Der Gedanke des Widerstandes und der Solidarität ist in der Tat ständig bedroht, in seiner Ohnmacht unterzugehen bzw. wenn er als Zeichen, permanent oder temporär festgemacht wird, auch karikiert zu werden. „Die Gänse vom Feliferhof“ müssen jedes Mal neu über ihre eigene Bereitschaft, Wachsamkeit zu üben, entscheiden. Die jungen Soldaten setzen sich immer wieder selbst das Zeichen, unter dem sie ihre Ausbildung verrichten. Diese unterschiedlichen Anleitungen zum Handeln verleihen diesen Werken ihren eigentlichen Sinn und ihre Aktualität. Im Hamburger Beispiel wird das Denkmal (fast) unsichtbar, in Saarbrücken ist es von Anfang an unsichtbar,17Das „Mahnmal gegen Rassismus“ in Saarbrücken (1990-93) ist tatsächlich unsichtbar, da die Bezeichnungen auf der Unterseite der Pflastersteine angebracht sind. Einziger Hinweis auf das Mahnmal ist die Umbenennung des Schloßplatzes in „Platz des unsichtbaren Mahnmals“. nicht im Sinne der von Musil konstatierten Abstumpfung, sondern als Folge einer die Erinnerungszeit mit der Handlungszeit gleichsetzenden Struktur, im nicht realisierten Grazer Beispiel18Trotz einstimmiger Beschlussfassung der Jury, der auch der höchste Repräsentant des Militärs in der Steiermark angehörte, verweigerte dieser später unter starkem internen Druck die Ausführung. ist das Denkmal im Soldatengepäck vorrätig; der Wille entscheidet über die Errichtung und damit über die Bereitschaft für das, zumindest im Augenblick des Aufziehens der Fahne erfolgende, Gedenken.

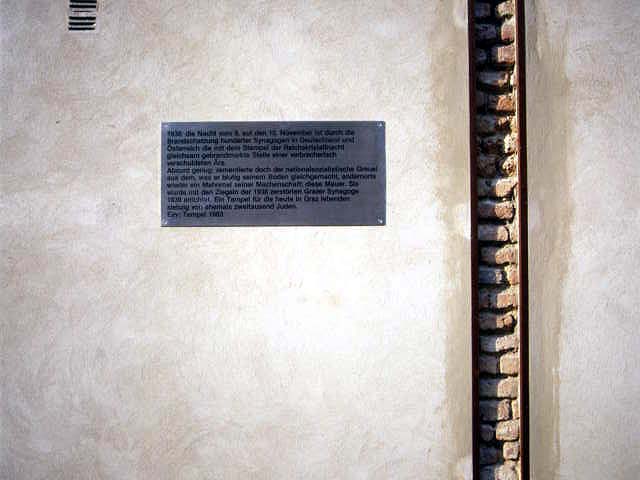

Fedo Ertl, Mahnmal 38/83, Graz 1983

Schon 1983 hatte Fedo ERTL versucht, auf einer anderen als der traditionellen Denkmalebene künstlerisch zu argumentieren. Unter dem Titel „1938/1983“ setzte er für die Juden in Graz ein Zeichen, das den Getöteten, den Vertriebenen und den noch in der Stadt Lebenden gewidmet war.19Das Projekt wurde im Rahmen einer Veranstaltung des Forum Stadtpark unter dem Titel „Die Schöpfer Gottes“ realisiert. Als nicht unwesentlicher Ausgangspunkt dabei trat der Ansatz in Erscheinung, die Diskussion um die Wiedererrichtung der Synagoge in Gang zu setzen. Ertls Projekt lag eine lange Vorlaufzeit zugrunde, da er erkennen musste, dass fast alle Vertreter der jüdischen Gemeinschaft zunächst kein dringendes Interesse an dem Vorhaben hatten.20Ertl berichtet im Katalog zur Veranstaltung (Graz 1983) in zum Teil berührenden Gesprächsprotokollen ausführlich über die Bedenken seiner Gesprächspartner. Auf politisch gestützte Argumentationen aufbauende vorsichtige Annäherungen und Gespräche mit dem Ziel, das Vergessen in eine künstlerische Stellungnahme zu wenden, ermöglichten dem Künstler, der den Konsens mit den Betroffenen als Voraussetzung für seine Arbeit festgelegt hatte,21 Erst bei Whitereads Holocaust-Mahnmal auf dem Wiener Judenplatz wurden von öffentlicher Seite die Betroffenen in einem ausführlichen Maß mit einbezogen. die Realisierung. Nicht erst die zögernde Haltung seiner Partner führte zur Vermeidung jeder Form der Monumentalisierung. Die zerstörte und bis zu diesem Zeitpunkt nicht wieder gebaute Synagoge22Die Synagoge wurde am 9.November 2000, von Jörg und Ingrid Mayr geplant, von Ingrid Mayr nach dem Tod ihres Mannes fertiggestellt, mit großer zeitlicher Verspätung ihrer Bestimmung übergeben. bildete den Anlass für langfristige historische Recherchen mit dem Beweis, dass eine Mauer in der Alberstraße aus dem Ziegelmaterial des zerstörten Sakralraumes stammt.

Im Gegensatz zur Methode, ein wie immer geartetes Objekt als referentielles Zeichen zu errichten, legte der Künstler einen Teil des bestehenden funktionalen Bauwerks als schlichtes Dokument politischen Ungeistes, der vor Zerstörung auf keiner Ebene zurückscheute, frei. Damit wurde gleichzeitig eine Kunsthaltung ausformuliert, die nicht den in dieser Zeit mehrheitlich praktizierten Inventionsstrategien (im Bereich der „Neuen Malerei“ oder der „Neuen Skulptur“) folgte: Kunst sollte kritische Orientierungsmöglichkeiten im gesellschaftlichen Raum ermöglichen23 Diese Methode des „Enthüllens“ setzte Ertl auch in seiner „Kopf-Arbeit“ ein. Mit diesem Projekt beteiligte sich der Künstler an den „Bezugspunkten 38/88“ im „steirischen herbst“ 1988. Im sogenannten „Ehrenhof“ der Grazer Burg, dem Sitz der Landesregierung, fügte er den Büsten steirischer Persönlichkeiten, ebenfalls auf einem Sockel postiert, einen als Arbeitsgerät verwendeten Schöpfer hinzu. Bestehend aus einem ehemaligen deutschen Wehrmachtshelm und einer Holzstange diente er Bauern in der Oststeiermark – in deren Fundus das „Ready Made“ auftauchte, zum Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Den Gestaltungsmodus des „Verhüllens“ nutzte Fedo Ertl für eine politische Arbeit auf dem Grazer Hauptplatz. Anlässlich eines Gipfelgesprächs über die Verbesserung der Wasserqualität der Mur, die als einer der schmutzigsten Flüsse Mitteleuropas einzustufen war, wurde die Allegorie der Mur im Erzherzog-Johann-Denkmal am 26.Juni in „kubistischer Form“ verkleidet. Diese Intervention sollte so lange aufrecht bleiben, bis tatsächliche Ergebnisse der politischen Willenserklärung vorliegen. Am 19.Dezember desselben Jahres wurde Ertls Arbeit vom Wirtschaftshof des Magistrats entfernt.

Fedo Ertl, Mahnmal 38/83, Graz 1983

Konsequenter- und bezeichnenderweise – auch für vergleichbare künstlerische Ansätze – begleitete ein Text auf einer Metalltafel die in einem schmalen vertikalen Streifen vom Verputz befreiten Synagogen-Ziegel: „1938: die Nacht vom 9. auf den 10. November ist durch die Brandschatzung hunderter Synagogen in Deutschland und Österreich die mit dem Stempel der Reichskristallnacht gleichsam gebrandmarkte Stelle einer verbrecherisch verschuldeten Ära. / Absurd genug: zementierte doch der nationalsozialistische Greuel aus dem, was er blutig seinem Boden gleichmacht, andernorts wieder ein Mahnmal seiner Machenschaft: diese Mauer. Sie wurde mit den Ziegeln der 1938 zerstörten Grazer Synagoge 1939 errichtet. Ein Tempel für die heute in Graz lebenden siebzig von ehemals zweitausend Juden. / Ein: Tempel 1983“.

Temporäre Installationen als entscheidendes künstlerisches Sprachlabor

Hans Haacke, „UND IHR HABT DOCH GESIEGT“, Graz 1988

Eine direkt auf ein bestimmtes Dokument bezogene Methode setzte auch Hans Haacke in seiner Installation „Und ihr habt doch gesiegt“, die er 1988 innerhalb des Ausstellungsprojekts „Bezugspunkte 38/88“ in Graz aufrichtete, ein.24Am von mir kuratierten Projekt nahmen folgende KünstlerInnen teil: Dennis Adams (USA), Peter Baren (NL), Jacques Charlier (B), Walter Daems (B), Braco Dimitrijevic (YU/F), Fedo Ertl (A), Bill Fontana (USA), Jochen Gerz (D/F), Hans Haacke (D/USA), Eric Hattan (CH), Werner Hofmeister (A), Gruppe Irwin (SLO), Peter Kogler / Romana Scheffknecht (A), Beate Passow (D), Norbert Radermacher (D), Heribert Sturm (D). Am Beispiel dieses temporären Mahnmals muß festgehalten werden, dass in vielen Fällen die zeitliche Begrenzung solcher Veranstaltungen25Vgl. Anm. 5. den wichtigen Charakter von „Laboratorien“ konstituierte, Laboratorien, die für die Ausbildung neuer Formensprachen, auch im Zusammenhang mit Geschichte und Erinnern, eine zentrale Bedeutung erlangten. Die Notwendigkeit der Konsensfindung gegenüber bestimmten Zielgruppen oder dem Publikum konnten für Projekte, die nur wenige Wochen dauerten, entfallen. Als Folge davon ist eine Radikalisierung des künstlerischen Vokabulars ebenso zu beobachten wie die nicht notwendige Einschränkung auf beständige Materialien oder prominente, weil „ewig gültige“ Standorte.

Es ist kein Zufall, dass von allem Anfang an Haacke, dem Deutsch-Amerikaner, im Rahmen dieser Veranstaltung größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Einerseits setzte er ein unmissverständliches und unübersehbares Monument mitten in die Stadt, andererseits galt er, und er gilt es noch, wohl als der weltweit bekannteste, unbequemste und „gefürchtetste“ politische Künstler. Die meisten seiner Projekte – ausgenommen seine konzeptuelle Phase am Beginn der 60er Jahre – setzen sich inhaltlich und ästhetisch derart konsequent mit politischen Systemen und den in diesen verborgenen „Machenschaften“ auseinander, dass Haackes Auftritte in großen US-amerikanischen Museen, aber auch im öffentlichen Raum, immer wieder auch abgesagt wurden. Der Themenkreis an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ist vielfältig, gemeinsam ist den konzipierten und realisierten Werken, über die ästhetische Ebene der Kunst Zeichen zu setzen für den Widerspruch innerhalb offizieller Darstellungen von politisch relevanten Sachverhalten, für die Verstrickung der Wirtschaft in die historische wie gegenwärtige Politik, für gesellschaftlich wirksame Informationsdefizite.

Die „herbst“-Veranstaltung „Bezugspunkte“ wurde aus Anlass der 50. Wiederkehr des Tages, an dem Hitler-Truppen in Österreich einmarschierten, konzipiert. Sechzehn KünstlerInnen aus Europa und den USA wurden eingeladen, an sechzehn Orten im Stadtbereich von Graz Projekte zu realisieren, die Geschichte zum Ausgangspunkt zu nehmen, über das Heute und Morgen zu reflektieren. Die historischen Bezugspunkte wurden aus zwei konkreten Gründen gewählt: 1) Um einer mehr oder weniger unverbindlichen Ausstellung im urbanen Raum zu entgehen und 2) Um Künstler an geschichtsträchtigen Orten zu ermuntern, heutige „Botschaften“ mit den heute gebräuchlichen Sprachen zu formulieren.

Hans Haacke, „UND IHR HABT DOCH GESIEGT“, Graz 1988

Graz erhielt – in nationalsozialistischer Terminologie – den Ehrentitel „Stadt der Volkserhebung“ verliehen. Er war die Auszeichnung dafür, dass hier früher und intensiver die Ideen der „Bewegung“ Fuß fassen konnten. Die ausgewählten „Schaltstellen“ des damaligen Nazi-Regimes (Fest- und Aufmarschplätze, Partei-Hauptquartier, Zentrale der Hitlerjugend, Sitz der Reichskulturkammer etc.) wurden als Orte der künstlerischen Intervention ausgewählt und den KünstlerInnen angeboten. Durch das inhaltlich determinierte Auswahlverfahren waren etliche – aus urbaner Sicht – unattraktive Plätze und Straßen zu „bespielen“: Kunst konnte (und sollte) sich nicht an den touristischen View-Points einrichten. Hans Haacke wählte nach fast dreiwöchigen Recherchen in den verschiedenen Archiven der Stadt den Platz Am Eisernen Tor. Sein von ihm selbst bis kurz vor Veranstaltungsbeginn als utopisch eingestuftes Ziel war es, eine Rekonstruktion einer ästhetischen Zeichensetzung aus dem Jahr 1938 vorzunehmen: Als Hitler am 25.Juli 1938 Graz die „Auszeichnung“ verlieh, fand die Feier am Fuß der Mariensäule am damaligen Bismarck-Platz statt: Für die Feier wurde die Mariensäule hinter einer riesigen mit rotem Fahnenstoff drapierten Verschalung in Form eines Obelisken verhüllt, auf dem das Nazi-Hoheitszeichen und die Inschrift UND IHR HABT DOCH GESIEGT prangten. Dieser Anspruch auf den endgültigen Sieg hatte einen doppelten Bezug: Am 25. Juli 1934, vier Jahre zuvor, war in Wien ein Naziputsch gescheitert, bei dem der austrofaschistische Kanzler Dr. Engelbert Dollfuß ermordet worden war. Und fünfzehn Jahre zuvor (1923) war in München der erste Versuch der Nazis, die Macht zu übernehmen, blutig niedergeschlagen worden.

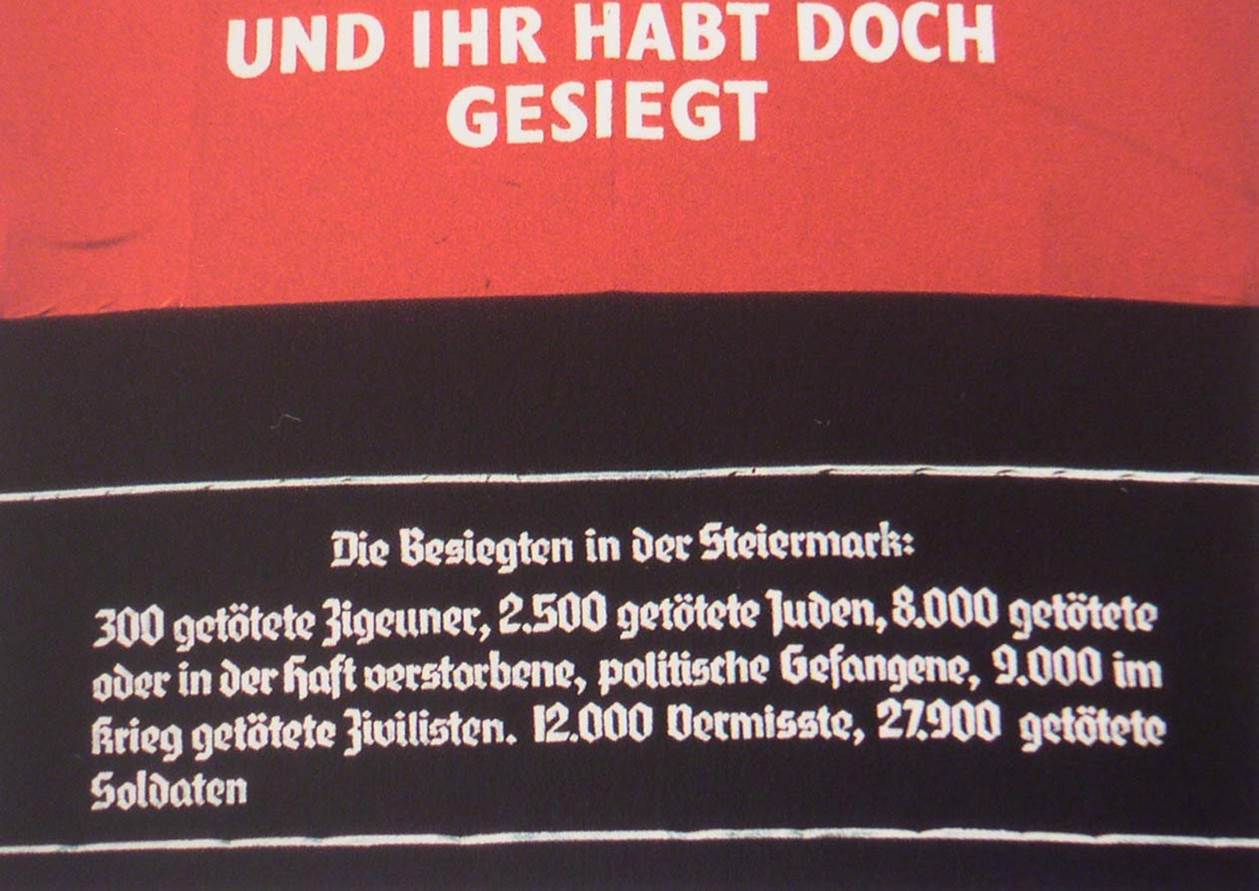

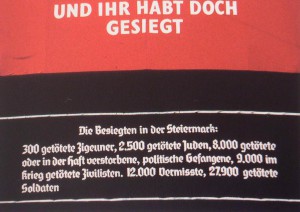

Hans Haacke, Plakatentwurf, Graz 1988

Nach Fotos der Nazi-Siegessäule, die als Vorlage dienten, wurde der Zustand vom 25. Juli 1938 für den steirischen herbst 1988 rekonstruiert. Der einzige Unterschied zum Original war ein Zusatz am Fuß des Obelisken. Weiß auf schwarzem Grund in der bei den Nazis beliebten Fraktur waren aufgelistet: „Die Besiegten in der Steiermark: / 300 getötete Zigeuner, 2500 getötete Juden, 8000 getötete / oder in der Haft verstorbene, politische Gefangene, 9000 im / Krieg getötete Zivilisten, 12000 Vermisste, 27900 getötete / Soldaten“26Hans Haacke, „Und ihr habt doch gesiegt“. Zur Installation von 1988 in Graz, in: James E. Young (Hrsg.), Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens, München: Prestel, 1994. Dem Obelisken gegenüber wurde eine Plakatwand – in Referenz zur Inszenierung der Nazis, die hier Fahnen als Hintergrund gespannt hatten – aufgestellt. Der Text lautete: Graz / Die Stadt der Volkserhebung. In der Mitte der Hakenkreuze wurden Faksimiles von zeitgenössischen Dokumenten angebracht, u.a. Anzeigen aus Grazer Tageszeitungen, in denen annonciert wurde, welche Geschäfte nunmehr in „arischem“ Besitz sind, dass ab sofort „Nazi-Zubehör“ im Sortiment zu finden sei. Außerdem waren Ausschnitte von Vorlesungsverzeichnissen mit den neuen Themen Germanische Rechtsgeschichte und Rassenrecht, das Huldigungstelegramm des Rektors der TU oder das die neue Ära des Nationalsozialismus begrüßende Gebet des Stadtpfarrers Teil der Montage. Darüber hinaus erfolgte die Wiederveröffentlichung von Inseraten, in denen sich die Belegschaften lokaler Firmen für die Gratifikation bedankten, die sie zur Feier des Anschlusses erhalten hatten. Auch der triumphierende Bericht der wichtigsten Lokalzeitung über den Brand der Synagoge war nachzulesen: „Für Graz ist damit durch den Volkswillen das Problem des provokatorischen Vorhandenseins eines Judentempels eindeutig gelöst.“ Im Katalog zur Ausstellung versah Hans Haacke seine Arbeit mit folgendem Statement: „Und ihr habt doch gesiegt verkündeten die Nazis stolz am 25.Juli 1938 auf der mit rotem Stoff verhüllten und mit einem Hakenkreuzadler geschmückten Mariensäule in Graz. Sie meinten sich selbst. 50 Jahre danach hoffe ich, es gelingt uns, dafür zu sorgen, dass ihr Jubel sich als voreilig erweist.“27Hans Haacke, in: Ausstellungskatalog Bezugspunkte 38/88, Graz 1988.

Hans Haacke, „UND IHR HABT DOCH GESIEGT“, Graz 1988

Haacke hat mit seinem Beitrag und der dabei verwendeten Methode der Rekonstruktion zwei wesentliche künstlerische Entscheidungen getroffen: Zum einen das Wiederherstellen von authentischer monumentaler ästhetischer Wirkung, die sowohl die Zeitzeugen als auch die Nachgeborenen betreffen (betroffen machen) musste. Bisher konnten ausschließlich Schwarz-Weiß-Reproduktionen unser Augenmerk auf die Nazi-Ästhetik richten, nun stand ein Beispiel dafür in seiner farbigen Eindringlichkeit vor uns. Zum zweiten war es eine unmissverständliche Aufforderung, unsere Leseerfahrung gegenüber ästhetischen Produkten und Produktionen zu schulen: Das Siegesmal schlägt erst in der kritischen Rezeption von Geschichte in sein Gegenteil, ein Mahnmal, um. Haackes Kunstwerk „Und ihr habt doch gesiegt“ hat die Dauer des Ausstellungsprojekts nicht überlebt. Knapp eine Woche vor dem Ende des Projekts „Bezugspunkte“ wurde von einer Seite, die das Wachpersonal nicht einsehen konnte, ein Brandanschlag auf das Mahnmal der steirischen Nazi-Opfer verübt. Obwohl die Feuerwehr rasch zur Stelle war, verbrannte der obere Teil des Obelisken und zerstörte damit auch die darunter verborgene Barock-Madonna.

Auch wenn sich die Projekte von Fedo Ertl und Hans Haacke auf den ersten Blick sowohl im Material als auch in der Dimension sowie in der Inanspruchnahme einer monumentalen Wirkung grundlegend zu unterscheiden scheinen, ist ihnen der Zugriff auf mehr (Ertl) oder weniger (Haacke) authentische Relikte aus einer genau bezeichneten Vergangenheit gemeinsam. Damit soll ausgedrückt werden, dass sich beide Künstler nicht auf die Kreation eines symbolischen Zeichens einließen (ein solches stellten, wenn auch nicht im traditionell künstlerischen Sinn, selbst „Die Gänse vom Feliferhof“ dar), sondern auf ein zeitdimensionales Repertoire zurückgriffen. Ab diesem Punkt trennen sich allerdings die konzeptuellen und formalen Strategien: Haacke arbeitet in der Rekonstruktion mit einem nahezu apokalyptischen Versatzstück der Zeit und setzt auf die Präsenz einer verführerischen Ästhetik, Ertl hält sich an tatsächliche, aufgespürte Relikte. Ein neu inszeniertes Bühnenbild „vor Ort“ steht der Enthüllung von räumlich transferierten Spuren gegenüber. In beiden Fällen kommt der site specifity größte Bedeutung zu. Es wird mit authentischem ästhetischem bzw. mit Materialbezug an Ereignisse derselben Geschichte erinnert und es werden die beiden Seiten der politischen Medaille als ineinander greifendes absolutes System vorgeführt, denn der Festgestus im Aufrichten monumentaler Zeichen, unter Einbeziehung der menschlichen Massen, hatte die massenhafte Vernichtung und das Niederreißen von Zeichen „fremder“ religiös-kultureller Identität zur Voraussetzung.

Wien: Zwei offizielle Denkmäler in gegensätzlicher Konzeption

Alfred Hrdlicka, Gegendenkmal, Hamburg 1985/86

„Offizielle“ Denkmäler gegen den faschistischen Terror und Holocaust-Mahnmale zu errichten zählt nach wie vor, auch wenn sich, wie eingangs erwähnt, der öffentliche Raum längst erweitert, zum Teil auch bereits verlagert hat, zu den Aufgaben des Staates oder der Kommunen. Wie Hamburg – mit dem „Gegendenkmal“ von Alfred Hrdlicka28Das sogenannte Gegendenkmal wurde 1983 an Hrdlicka in Auftrag gegeben, 1985 wurde der größte Teilkomplex mit dem Titel „Hamburger Feuersturm“ aufgestellt. Das Denkmal blieb letztlich unvollendet. Seinen Namen bezieht es vom Aufstellungsort, der unmittelbar neben einem von Richard Kuöhl 1936 gestalteten Denkmal für das Hamburgische 76.Infanterieregiment liegt. Vor der Entscheidung, das mit der Inschrift „Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen“ versehene Monument zu schleifen oder nicht, entschied sich die Hamburger Behörde für ein Gegendenkmal. und dem inzwischen verborgenen Obelisken von Esther und Jochen Gerz – besitzt auch Wien zwei Beispiele, die sich grundsätzlich wie auch von der formalen Lösung von einander wesentlich unterscheiden. In Wien wurde nach dem „Mahnmal gegen Krieg und Faschismus“ auf dem Albertina-Platz (Alfred Hrdlicka, 1983-91) am Vorabend des Nationalfeiertags des Jahres 2000 mit vierjähriger Verspätung29Solange dauerten die politischen und formalen Querelen um das Mahnmal. Neben den fortwährenden Einsprüchen der FPÖ und zaghaften Haltungen von Mitgliedern der ÖVP spielte der Umstand eine Rolle, dass mit der Freilegung der zerstörten Synagoge die Frage des genauen Aufstellungsortes am Judenplatz verhandelt werden musste. Auch die Zugänglichkeit der Synagogenreste bedurfte vor der jetzigen Lösung einer eingehenden Klärung. das Holocaust-Denkmal auf dem Judenplatz (Rachel Whiteread, 1996-2000) der Öffentlichkeit übergeben.

Mit seiner Gestaltung auf dem Albertinaplatz ersetzte Hrdlicka das sogenannte „Ansichtsdenkmal“ durch eine weitläufige, in seiner tatsächlichen inhaltlichen und formalen Dimension nur räumlich erlebbare Abfolge von Stationen, die im „Stein der Republik“ ihren Abschluss finden. Hier ist die Regierungserklärung der Provisorischen Staatsregierung vom 27.April 1945 in Auszügen eingemeißelt. Damit geht das Werk über ein Mahnmal an die Greueltaten an den Juden hinaus, was von diesen während des Entstehungsprozesses und besonders nach der endgültigen Fertigstellung 1991 auch offen kritisiert worden war. Hrdlickas Ensemble, in dessen Mittelpunkt zweifelsohne die Judenverfolgungen stehen, erinnert an eine „dunkle Zeit“, der gestalterische Endpunkt folgt aber auch dem weiteren Lauf der Geschichte mit dem Signal für einen demokratischen Neubeginn.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

Vom „Tor der Gewalt“ führt der Weg durch Krieg und Faschismus zu einer Art Apotheose der staatlichen Wiedergeburt Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die vier großen Steinblöcke, von denen einige schon Mitte der siebziger Jahre begonnen wurden, ergänzt die Bronzefigur des „Straßenwaschenden Juden“. Unbehauene Steine und Figurenkompositionen, die sich nur fragmenthaft aus ihrem auf den natürlichen Sockel aufgesetzten Steinblock lösen, bestimmen den Eindruck der räumlichen Anordnung. Innerhalb der figürlichen Gestaltung dominiert ein monumental expressives Moment, das nicht ohne Umwege, aber doch an zeitlich frühere Mahnmale in ehemaligen KZ-Gedenkstätten erinnert.30Die KZ-Gedenkstätte wurde 1958 von Fritz Cremers gestaltet. Wenn wir an den einleitend in einem kurzem Abriss wiedergegebenen „Befund“ der zeitgenössischen Kunst seit dem Ende der achtziger Jahre des 20.Jahrhunderts denken, dann springt nicht nur der formale Gestaltungsakt des Künstlers als ein geniehafter ins Auge, sondern vor allem die konzeptuelle Komponente, in expressiver Dramatik die Welt „als Ganzes“ zu thematisieren, das umfassende und umspannende Weltbild von Vernichtung, Leid, Opfer zu visualisieren.

Alfred Hrdlicka, Mahnmal gegen Krieg und Faschismus, Wien 1983-91

Die unbestrittene humanistische Grundtendenz erfährt durch die traditionellen Pathosformeln ein erhebliches Maß an künstlerischer, letztlich aber auch an inhaltlicher Unschärfe. Hrdlickas Interesse richtet sich auf einen von jüngeren KünstlerInnen seit geraumer Zeit in Zweifel gezogenen Anspruch, mit drastischen künstlerischen Mitteln einer Gesamtheit von Fakten und Erscheinungen beizukommen. Ein gestalterischer Zugang dieser Art richtet sich danach aus, unsere Welt heute nicht mehr als Gesamtes, sondern als Summe von kleineren, aber präzisen Systemeinheiten zu begreifen. In vielen Beispielen des künstlerischen Erinnerns, von denen einige in der österreichischen Kunstlandschaft bereits besprochen wurden, geht es um eine möglichst genaue Aufarbeitung von Geschichte und im Fall eines Denkmals oder Mahnmals ist die Kunst eher den kausalen und pragmatischen Fakten verpflichtet als sich in ein grobmaschiges Netz der Narration verstricken zu wollen. Genau diese Unterschiede spiegeln sich in der zur Anwendung gelangenden Formensprache wider.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Der Entwurf der britischen Künstlerin Rachel Whiteread ging im Jänner 1996 als Siegerprojekt eines 1995 ausgelobten Wettbewerbs zur Errichtung eines Holocaust-Mahnmals auf dem Wiener Judenplatz hervor. MitbewerberInnen waren: Clegg & Guttmann (US), Peter Eisenmann (US), Valie Export (A), Zvi Hecker (ISR), Ilya Kabakov (USSR), Karl Prantl (A), Zbynek Sekal (A) und Heimo Zobernig (A). Interessant und beachtenswert erscheint, dass bereits in die Wettbewerbsausschreibung nach einer eindeutigen Meinungsbildung, „die figurale Darstellung des Leidens von Millionen unschuldigen Menschen als nicht machbar“ auszuschließen, ein Vorbehalt gegenüber einer figurativen Lösung aufgenommen wurde. Dieser veröffentlichte Ansatz mag einerseits einer grundsätzlichen Auffassung entsprochen haben, wurde aber vor allem von Seiten der jüdischen Gemeinde durch das mächtige Vorbild des Denkmal-Ensembles auf dem Albertinaplatz mitbestimmt: Viele Juden fühlten sich dezidiert durch ein zwar kleines, aber zentrales Figurenelement innerhalb des mächtigen Ensembles verletzt: durch den in Bronze gegossenen straßenwaschenden Juden. Grund dafür war nicht allein die Schaffung eines Symbols für die Schändung des Menschen, sondern das überzeitliche Festhalten eines realen Geschehens der Vergangenheit, das wohl zu den perfidesten Formen der Erniedrigung zu zählen ist. Bei allem Verständnis für diese Argumentation erscheint dennoch bemerkenswert, dass beispielsweise Dokumentarfotos mit diesem Inhalt, in historischen Ausstellungen präsentiert, unwidersprochen bleiben, womit der Schluss nahe liegt, dass die Darstellung auf einer anderen medialen Rezeptionsebene als der der ebenfalls realistisch dargestellten, jedoch künstlerisch „überhöhten“ Szene, funktioniert. Dazu passt die Rezeption, wie Zeichen vom vorwiegend touristischen Publikum nicht oder falsch gelesen werden können und wie sehr die Kunst im Denkmal in jedem Augenblick mit moralisch-ethischen Werten verbunden ist: Um den straßenwaschenden Juden von seiner Inbesitznahme als „Jausenbank“ zu befreien, musste ein in Bronze gegossener Stacheldraht auf dem Rücken der Figur angebracht werden.

Vor einer kunstwissenschaftlichen Analyse und ohne sich mit dem Werk von Rachel Whiteread näher auseinandersetzen zu müssen, zeigen sich klar die Unterschiede der beiden künstlerischen Positionen. Auf der einen Seite – der von Alfred Hrdlicka – erfährt die humanistische Grundtendenz durch die traditionellen Pathosformeln ein erhebliches Maß an verallgemeinernder Inszenierung, auf der anderen Seite – der von Rachel Whiteread – stellt sich ein in der Geschichte des Judentums verankerter, aber auch ein deutlicher räumlicher Kontext, von der skulpturalen Architektur oder der architektonischen Skulptur ausgehend, ein.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Das Mahnmal auf dem Judenplatz ist ein Kubus in den Maßen 10 mal 7 mal 3,80 Meter. Es handelt sich dabei um ein räumlich erfahrbares, architektonisch-skulpturales Gebilde. Mit den Maßen nimmt die Künstlerin Bezug auf den Platzraum und auf die meist großbürgerlichen Wohnräume hinter den Fassaden. In der Höhe des Monuments und in der auf seinem „Dach“ platzierten stuckierten Rosette tritt der Bezug deutlich in Erscheinung. Die Wahl der Bibliothek als Denkmal-Thematik lässt sich sowohl in der inhaltlichen Bewältigung der gestellten Aufgabe als auch im persönlichen Oeuvre von Rachel Whiteread verankern. Der Abguss von realen Gegenständen in Gips oder in lichtdurchlässigem Kunstharz, in strengem Weiß oder in intensiv leuchtender Farbe bestimmte den Gestaltungsmodus seit Beginn der neunziger Jahre. Tisch, Sessel, Badewanne, Bett, Bücherregal oder, 1994, das Fassadenfragment eines viktorianischen Hauses in London stellen eine Auswahl jener Objekte dar, an die mit dieser künstlerischen Methode „erinnert“ wird. Den Zugriff auf den Gegenstand, in der Kunst seit den sechziger Jahren des 20.Jahrhunderts wieder ein zentrales Phänomen in der künstlerischen Auseinandersetzung, nimmt Whiteread auf einer scheinbar distanzierten, jedenfalls trotz der Authentizität des dreidimensionalen Abbildens abstrakten Ebene vor. So setzt das Holocaust-Mahnmal eine vor dem Auftrag strukturierte Richtung des künstlerischen Handelns fort, spitzt dieses aber auf den Anlass zu. Die nach außen gewendete farblose Bibliothek zielt auf eine zurückhaltende, den sinnlich erfahrbaren formalen Reiz in keiner Weise unterdrückende Erscheinung. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die sorgfältige Durchzeichnung der äußeren „Haut“, durch die der kompakte Block gegliedert wird. Im gegenüber dem erinnerten Realobjekt verfremdeten Reiz der Oberfläche konzentriert sich die bildhauerische Strategie der Künstlerin, berühren sich in ihr doch Innenform und Außenform, Positivkörper und Negativkörper. Diese Polaritäten, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass wir uns vertraute Dinge neu erfahren, erweitern die Konstante in ihrem bisherigen künstlerischen Werk um eine für diese Aufgabe genutzte inhaltliche Qualität. Da für die jüdische Religion von Anfang an das Buch, der Text gegenüber jeder Form von Bildern die zentrale Komponente der Auseinandersetzung bildeten, geht Whiteread intensiv auf die ihr gestellte Thematik ein.

Rachel Whiteread, Holocaust-Mahnmal, Wien 2000

Mit der Bibliothek als Architektur gewordene Metapher eröffnet sich eine Reihe von Assoziationsfeldern: Die Juden als Volk der Bücher, die gewendete Bibliothek als Verweis auf eine „völlig verkehrte Zivilisation“, das Buch generell als Transportmittel für Erinnerung, speziell als Archiv von Biografien, als Beleg für den jüdischen Beitrag zur österreichischen Geistesgeschichte.31Einige dieser Interpretationsangebote fasste Wolfgag Kos in seinem Beitrag „Erinnerungspolitik und Ästhetik“, in: Simon Wiesenthal (Hrsg.), Projekt: Judenplatz Wien, Wien: Zsolnay, 2000, S. 71-96 zusammen Die nicht zugängliche Leere des Innenraums verweist auf eine Absenz, eine unkorrigierbare Abwesenheit, die mit den 65.000 für immer verlorenen Menschenleben – die Namen ihrer Vernichtungslager sind in die Plattform des niedrigen Sockels eingemeißelt – in Zusammenhang gebracht werden muß. Was Whiteread nicht darstellt, nämlich die zugespitzte Erzählung des Grauens, die bei Alfred Hrdlicka als Stein gewordener Report ins Zentrum des begehbaren Skulpturenensembles rückt, fungiert in der Form der Leerstelle, des Zwischenraums zwischen der Reihe sichtbarer Schnittflächen der Bücher, fungiert durch den nicht sichtbaren und betretbaren Innenraum als Anstoß für produktive Erinnerung.

Zwischenbemerkungen zum „abstrakten Denkmal“

Walter Gropius, Denkmal für die Märzgefallenen, Weimar 1921/22

Trotz der nicht erwünschten und auch nicht ausgeführten dramatisch-figürlichen Darstellung gab es innerhalb der jüdischen Gemeinde offen artikulierte Zweifel, ob dieses abstrakte Mahnmal von den unmittelbar Betroffenen wie einer breiteren Öffentlichkeit zu verstehen sei. Die Diskussion um abstrakte Denkmäler setzte bereits früh im 20.Jahrhundert ein. So gab es schon beim „Denkmal für die Märzgefallenen“ von Walter Gropius (Weimar 1921/22), beim „Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht“ von Mies van der Rohe (Berlin, 1926), aber auch noch 1951 beim „Luftbrückendenkmal“ von Eberhard Ludwig auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof Bedenken bezüglich einer damals radikal veränderten Ikonografie. Das Fehlen von „illustrativen“ Elementen sorgte für Unsicherheit auf der Rezeptionsebene und hatte auch widersprüchliche wissenschaftliche Stellungnahmen zur Folge.32Den abstrakten Formen wurde als Mittel subjektiven Ausdrucks aberkannt, verständliche Zeichen für Vorstellungen, die vielen oder möglichst allen gemeinsam sind, zu sein. Konkreter wurde nicht ohne Widersprüchlichkeit Hans-Ernst Mittig in seiner Betrachtung des Luftbrückendenkmals: „In seiner Verständlichkeit – die drei Rippen entsprechen den drei benutzten Luftkorridoren – übertrifft das Luftbrückendenkmal manches ältere Denkmal, das mit schwer entschlüsselbaren Sinnbildern argumentiert. Und doch zeigt sich ein Informationsdefizit, das mit der abstrakten Form verbunden ist. Das Denkmal erinnert zwar an die 77 Unfallopfer der „Luftbrücke“, gibt aber über den Verlauf jenes legendären Unternehmens keine Auskünfte. Diesen Mangel demonstriert handgreiflich ein vielbeachtetes Erinnerungsstück, das 500 Meter entfernt am Rand des Flugplatzes aufgestellt ist: eins der damals verwendeten Transportflugzeuge, ergänzt durch eine Schrifttafel mit ausführlichen Angaben zum technischen Ablauf des Transportunternehmens.Überhöhendes Zeichen und Dokumentation des Geschehenen, ursprünglich Aufgaben ein und desselben Denkmals, haben sich hier auseinanderentwickelt“. H-E Mittig, Das Denkmal, in: Werner Busch (Hrsg.), Funkkolleg Kunst. Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen, München: Piper, 1987, Bd.2, S. 550-553. In den dabei aufgeworfenen Fragen wurde das Denkmal als spezifische Sprachform der Kunst an der Schnittstelle von persönlicher künstlerischer Zugangsweise und öffentlicher Funktion thematisiert, ein Vorgang wie auch ein Interessenskonflikt, auf den die Einleitung unter dem Aspekt der Entwicklung der Kunst und ihrem Verhältnis zur Wahrnehmung durch Öffentlichkeiten und in der sich permanent verändernden Öffentlichkeit Bezug nimmt.

Gerhard Mosswitzer, Mahnmal zur Erinnerung an die Ereignisse im Jahre 1934, Graz 1984

Ein abstraktes Denkmal aus der jüngeren Vergangenheit, von Gerhard Moswitzer 1984 für den Europaplatz in Graz gestaltet, stellte diese Fragen innerhalb der österreichischen Kunstlandschaft neu. Die monumentale Skulptur wurde als Direktauftrag an den Künstler vergeben33Diese Vorgangsweise sorgte für lautstarke Kritik, die vor allem vom bVÖST (einer steirischen Interessensvertretung bildender Künstler) artikuliert wurde. und am Nationalfeiertag vor dem Grazer Hauptbahnhof seiner Bestimmung übergeben. Auf einer rostbraunen Metallplatte – durch einen kaum wahrnehmbaren Asphaltsockel vom Boden abgehoben – sind in unterschiedlicher Position metallene Stabformationen angebracht, die sich aus einzelnen geometrischen Elementen aufbauen. Gemeinsam ist diesen Formen ein rundes scheibenartiges Element, das, nicht ganz in der Mitte eingesetzt, wie ein starres Gelenk erscheint. Drei Raumkoordinaten sind formal thematisiert: die Waagrechte, die Diagonale und die Senkrechte. Sie unterscheiden sich nicht nur durch die Richtung, sondern auch durch das Material. Die horizontale Stele besteht aus Cortenstahl mit minimalen, eine matt glänzende Oberflächenwirkung erzeugenden Bronzeaufschmelzungen, die vertikale aus rostendem Stahl und die diagonale aus Chromnickelstahl. Diese skulpturalen Raumachsen werden erst durch einen knappen vom Auftraggeber formulierten Text – auf einer einige Meter von der Skulptur entfernten Bronzetafel – zum Denkmal, zum Denk-Zeichen: „Wir haben gelernt, miteinander zu leben 1934-1984“. Damit wird an die Februarkämpfe des Jahres 1934 erinnert. Geschichte muß aus persönlicher Erfahrung oder aus der Überlieferung rekapituliert werden (hier schließt sich der Kreis zu den abstrakten Denkmälern am Beginn des 20.Jahrhunderts bzw. zum Berliner „Luftbrückendenkmal“): Die Erinnerung zielt auf die bürgerkriegsnahen Kämpfe von Heimwehr, Militär und Polizei gegen den sozialdemokratischen Schutzbund, der den Vormarsch des austrofaschistischen Ständestaates mit Waffengewalt aufzuhalten versuchte. Ein historisch-politisches Thema – der Kampf von Österreichern gegen Österreicher – wird hier von Gerhard Moswitzer nicht an geschichtlich relevanten Orten, auf Plätzen mit Geschichtstradition über ein referentielles Zeichensystem thematisiert, sondern über eine im eigenen Werkkontext verankerte künstlerische Arbeit. Während Rachel Whiteread ihre künstlerische Grammatik auf ein Holocaust-Mahnmal zuspitzte und für diese Aufgabenstellung ausbaute, setzte Moswitzer auf ein dynamisches, in sich subtil ausdifferenziertes Zeichen, das nur durch den Kommentar mit Erinnerung in Verbindung gebracht werden kann.

Wilhelm Holzbauer, Denkmal für die Opfer der Schlacht von Stalingrad, Pestschanka 1996

Auch wenn Wilhelm Holzbauers „Denkmal für die Opfer der Schlacht von Stalingrad“ ebenfalls als schlichte abstrakte Konstruktion von zwei ineinander verschachtelten Dreiecken aus rostendem Stahl realisiert wurde, entschlüsselt sich seine Bestimmung von Anfang an. Diese ist dem Ort, der Umgebung des heutigen Wolgograd, an dem es errichtet und im Juni 1996 der Öffentlichkeit übergeben wurde, zuzuschreiben. Die zehn Meter hohe Pyramidenseite ragt als monumentalisierte Skulptur in eine Landschaft, in der weit über eine Million Menschen, deutsche und russische Soldaten ebenso wie Zivilisten, ihr Leben lassen mussten. Jeder Kommentar vor Ort, in welchem Zusammenhang das Kunstwerk mit geschichtlichen Ereignissen steht, erübrigt sich im Gegensatz zu Gerhard Moswitzers Werk: Die Konnotation ist allgegegenwärtig. Für die „Figur“ des Denkmals aber gilt eine ähnliche Fragestellung wie beim künstlerischen Zeichen für die Erinnerung an die österreichischen Februarkämpfe: Welcher Symbolwert kann ihr zugeschrieben werden, welcher Bild-Kontext könnte sie – abseits der illustrativen Ebene – mit dem zu erinnernden Geschehen verbinden, warum sollten gerade hier und nicht auch im Gedenken an den Holocaust die schrecklichen Ereignisse zu einer in den Mittelpunkt gerückten formalen Neutralität führen? Die skulpturale Konstruktion bezieht sich auf das System Kunst, in dem sie einen mehr oder weniger innovativen Beitrag im Außenraum leistet. Sie verhält sich neutral zur Funktion Erinnerung und muss daher von außen mit Bedeutung aufgeladen werden. Diese Bedeutung kann schon durch den politisch in großem Stil inszenierten Akt der Errichtung nicht in einer eleganten Kunstattitüde, muss also wohl im Versuch, der Versöhnung ein Zeichen zu setzen, liegen. Einem kollektiven Einverständnis darauf misstrauend tritt abermals der Kommentar, diesmal nicht als Feststellung, sondern als Bitte, auf den Plan: „Ihr Menschen hier, gebt denen, die Euch Feinde waren, das dauernde Ruherecht des Soldaten, und das in russischer Erde“.

Eine der Schlussfolgerungen aus diesem Text führt zum Ergebnis, dass es sich bei diesem Denkmal um das erste gemeinsame handelt, das den Opfern der wohl größten kriegerischen Auseinandersetzung im 20. Jahrhundert gewidmet ist. Diese besondere Funktion verstärkt sich sozusagen als Ergänzung zur wichtigsten russischen Gedenkstätte, die in den sechziger Jahren zum selben historischen Thema, aber ausschließlich aus nationaler Sicht, auf dem Mamaev-Hügel pompös inszeniert worden war. Ein weiterer Anlass für dieses von Österreichern gestiftete Denkmal in Wolgograd, der auch im Vorfeld der Errichtung immer wieder zur Diskussion stand, liegt augenscheinlich im fehlenden, nach Jahrzehnten nicht einmal mehr zu rekonstruierenden Friedhof, sodass der Skulptur die Funktion eines monumentalen Grabsteins, aber auch eines Kenotaphs (für die fern der Heimat Verstorbenen) zugesprochen werden kann. Daraus könnte noch am besten ihre neutrale, der konstruktivistischen Tradition nahe stehende Form erklärt werden. Nicht jedoch darf mit „Sprachlosigkeit“ gegenüber einem Grauen dieser Dimension argumentiert werden, da sich genügend Beiträge für kunstsprachliche Formulierungen zu einer immer wieder in Gang gesetzten erneuerten Bearbeitung dieses Themas, unter anderem auch in der vorliegenden Darstellung, finden.

Textobjekte als Erinnerungszeichen

Hans Kupelwieser, Denkmal für den jüdischen Friedhof, Krems 1995

Zwei Beispiele aus Niederösterreich setzen, auf ihre signifikanten Gestaltungsmuster konzentriert, den Schlusspunkt der Auseinandersetzung mit künstlerischen Formen des Erinnerns in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart. Aus einer zuvor beobachteten formalen und konzeptuellen Neutralität tritt das „Denkmal für den jüdischen Friedhof Krems“ von Hans Kupelwieser, übergeben am 9. November 1995, aus. Die Intervention ist den 129 aus ihrer Stadt vertriebenen bzw. ermordeten Kremser Juden gewidmet. Ein 48 Meter langes Stahlband mit den eingravierten Daten der Opfer schwebt im Eingangsbereich des Friedhofs knapp über dem Boden. Als eine Art Barriere auf dem Weg zu den Gräbern stellt es dem Friedhofsbesuch die Erinnerung voran. Wie in dem schon kurz erwähnten, von Jochen Gerz gestalteten „Mahnmal gegen Rassismus“ in Saarbrücken (1990-93), bei dem auf die Unterseite von 2146 Pflastersteinen die Namen sämtlicher ehemaliger jüdischer Friedhöfe in Deutschland eingeritzt wurden, setzt Kupelwieser auf das schlichte Argument von Namen, das in Verbindung mit Lebensdaten und der Bezeichnung von Orten der Flucht die knappste Form einer Biografie und das Verwischen von (Lebens)Spuren thematisiert. Die nüchterne Auflistung bezieht gleichzeitig eine an anderen Orten fortschreibbare Quantität von Verfolgung und Vertreibung mit ein und macht damit auch auf heute noch unvorstellbare Größenordnungen menschlicher Schändung aufmerksam.

Hans Kupelwieser, Mahnmal, St. Pölten 1988

Schon 1988, im sogenannten Gedenkjahr, gestaltete Kupelwieser für den Hammerpark in St.Pölten ein aus Stahl gefertigtes Mahnmal, das als Symbol für den ereignisreichen, kultur- und ideengeschichtlichen Zusammenbruch Österreichs im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht. In Form einer Opferschale entstand die durch eine Öffnung begehbare Plastik in den Ausmaßen von zwei Metern Höhe und vier Metern Durchmesser. Der Eintretende ist im Innenraum auf sich selbst konzentriert, von „Bildern“ aus der Umgebung abgeschirmt und hat nur die freie Sicht auf den Himmel und die Bäume. Darüber hinaus strömt lediglich in Augenhöhe Licht in 13 Öffnungen, die als Zeichen für Widerstandskämpfer stehen. Unter den Öffnungen sind die Namen der Opfer zu lesen. In diesem Beitrag greift der Künstler zwar auf eine nach den utopischen Monumenten der französischen Revolutionskunst in der autonomen Skulptur des 20. Jahrhunderts immer wieder auftauchende vollkommene Form, die Kugel bzw. deren fragmenthafte Teile, zurück, signalisiert also nicht von Anfang an die traditionellen Muster einer „gebundenen“ Denkmalkunst. Erst in den vom Betrachter weiter zu setzenden Schritten wird die äußere Form mit inhaltlichen Themen verknüpft, sodass sich letztendlich komplexe Konfigurationen des Erinnerns einstellen.

Oleg Komov, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Wie uns in Wien an zwei verschiedenen Plätzen gegensätzliche Gestaltungsmuster im Zusammenhang mit Erinnern und Gedenken an Faschismus und Holocaust begegnen, lässt sich in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Erlauf auf einem Platz, unmittelbar nebeneinander, die Bandbreite von Formulierungen dieses Themas beobachten. Anlass dazu gab die in der Gemeinde stattgefundene erste gemeinsame Siegesfeier von Vertretern amerikanischer und sowjetischer Truppen nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8.Mai 1945 und das Gedenken an den 50. Jahrestag der Ereignisse. Stellvertretend für das Zusammenfinden der beiden alliierten Großmächte lud der Ort Erlauf, unterstützt von der Niederösterreichischen Landesregierung, mit Oleg Komov und Jenny Holzer einen Ost-Künstler und eine West-Künstlerin zur Gestaltung der „Friedensgedenkstätte“ ein, die 1995 in vollem Umfang fertig gestellt war. Nach einem gemeinsamen Besuch 1991 entwickelten die beiden Künstler diametral entgegengesetzte Konzepte, die sowohl ganz allgemein die damals unterschiedlichen Kunstauffassungen als auch den künstlerischen Zugang zum Erinnern zu repräsentieren scheinen. Dazu muss aber ausdrücklich festgehalten werden, dass die Auswahl von Oleg Komov durch die stellvertretende sowjetische Kulturministerin erfolgte und daher wohl noch der damals geübten politischen Praxis für die Vergabe eines Großauftrages im Ausland an einen „Volkskünstler der UdSSR“ entsprach, nicht mehr allerdings der Kunstpraxis im Land selbst. Im Unterschied dazu wurde Jenny Holzer auf Vorschlag einer Jury nominiert. So überrascht es nicht, dass sich Komov der traditionellen und hundertfach (sowohl in seinem Staat als auch in anderen Staaten) eingeübten Denkmalsprache bediente. Ein sowjetischer und ein amerikanischer Offizier, in Bronze gegossen, mit Blumensträußen in den Händen symbolisieren auf einem hohen Sockel in entspannter Haltung und mit einem Lächeln im Gesicht freundliche Annäherung. Unterstützt, besser: entscheidend inszeniert, wird dieses Szenario durch das zwischen den beiden Soldaten stehende junge Mädchen, das mit ihren Armen eine unmittelbare körperlich-inhaltliche und formale Verbindung herbeiführt.

Jenny Holzer, Friedensdenkmal, Erlauf 1995

Unter Einbeziehung eines Bepflanzungskonzeptes für den Hauptplatz, der Verwendung einer Lichtsäule und einer oktogonalen Stele rückt Jenny Holzer, ihren bis dahin bekannten und kunstwissenschaftlich mit dem Prädikat innovativ rezipierten Arbeiten im öffentlichen Raum folgend, Texte in den Mittelpunkt des Gedenkzeichens. Die Sätze scheinen zunächst ohne Zusammenhang für sich zu stehen. In wiederholten Lesarten oszillieren sie zwischen Persönlichem, Politischem und Historischem. Nur einmal, in der Kurzform „Beraubte Juden“, nehmen sie auf eine konkrete geschichtliche Epoche, die mit dem Anlass für die Friedensgedenkstätte korrespondiert, Bezug, verändern aber dadurch die Lesart des übrigen Textes entscheidend. Fürs erste scheint Holzers Textcollage gegenüber den klaren, wenn auch nicht plakativen, Slogans der achtziger Jahre poetisch entschärft. Erst in einer eingehenderen Analyse des Sprachgebrauchs stellen sich „Übersetzungen“ ein, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit pendeln und von Macht, Liebe, Verletzung, Ohnmacht und Entfremdung sprechen. Mit den Denkmalgestaltungen in Erlauf wird das Spektrum einer jahrzehntelangen Entwicklung in seinen Extremen schlagartig sichtbar.

Eine große Anzahl dazwischen liegender Positionen bildet ein reichhaltiges zur Stellungnahme aufforderndes Diskursfeld, das hier freilich nur exemplarisch beschrieben und bewertet werden konnte. Dadurch, dass sich sowohl die öffentlich gesellschaftlichen Anliegen als auch die Ausrichtung der Kunst verändert haben, kommt den angesprochenen Bereichen Erinnern, Denk- und Mahnmal setzen, sich inhaltlich und/oder formal auf historische und politische Referenzpunkte einzulassen, eine geistige und visuelle Sprengkraft im System der Kunst zu. Das Öffentliche, Beobachtungen der Öffentlichkeit ebenso wie sogenannte öffentliche Anliegen notwendigerweise als Summe von Einzelerscheinungen zu definieren und eher diese als die Gesamtheit zu bearbeiten, zeichnet sich nicht nur in Ausnahmefällen als lebendiger Konflikt ab. Ein Konflikt, der sich an jenen Schnittstellen auftut, an denen die Gesellschaft aufgerufen ist, ihre Anliegen künstlerischen Formulierungen zu übertragen bzw. die KünstlerInnen mit ihrem seit vielen Jahren gesteigerten Interesse an der Realität ihre Ansprüche in übersetzten Analysen und daraus entwickelten Konfigurationen an die Gesellschaft richten.

UNVERÖFFENTLICHTES MANUSKRIPT: WERNER FENZ, DENKMAL, MAHNMAL, ERINNERUNGSZEICHEN. POSITIONEN AM SCHNITTPUNKT KÜNSTLERISCHER UND GESELLSCHAFTLICHER VERANTWORTUNG, 2000. FÜR: HEIDEMARIE UHL (HG.), STEINERNES BEWUSSTSEIN. DIE ÖFFENTLICHE REPRÄSENTATION STAATLICHER UND NATIONALER IDENTITÄT ÖSTERREICHS IN SEINEN DENKMÄLERN, BD. 2 (nicht erschienen)

ABBILDUNGEN: JOCHEN GERZ, ARCHIV FENZ-KORTSCHAK, STEIRISCHER HERBST GRAZ, NEUE GALERIE GRAZ

FOTOS: ULRIKE FENZ-KORTSCHAK, WERNER FENZ, DIETMAR TANTERL,

| ↑1 | Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die in letzter Zeit zahlreich erschienenen Publikationen über Kunst im öffentlichen Raum. |

|---|---|

| ↑2 | Eine Publikation unter dem gleichnamigen Titel – Christoph Heinrich, Strategien des Erinnerns, München: Schreiber, 1993 – spricht einleitend “ Das Denkmal in den achtziger Jahren zwischen Auftragsarbeit und autonomem Kunstwerk“ an. |

| ↑3 | Die ursprünglich von den Nazis ins Leben gerufene Kunst-am-Bau-Verordnung wurde in den 70er Jahren des 20.Jhds. vor allem in der Steiermark durch veränderte künstlerische Konzeptionen aufgewertet, die zu vielbeachteten Ergebnissen führten. Als erstem Bundesland ist es allerdings Niederösterreich knapp vor dem Millennium gelungen, aus dem starren Schema der „künstlerischen Ausgestaltung“ von Bauten der öffentlichen Hand auszubrechen und durch die Schaffung eines „Pools“, der aus den von den einzelnen Bauvorhaben der Kunst zu widmenden Geldern gespeist wird, Freiheiten für künstlerische Projekte im öffentlichen Raum zu gewinnen. Ein zumindest europäisches Vorbild für ein kontinuierliches Programm zur Kunst im öffentlichen Raum ist Hamburg, wo seit 1997 ein aktueller Projektschwerpunkt unter dem Titel „weitergehen“ geschaffen wurde. Er bezieht vor dem Hintergrund komplexer gesellschaftlicher Umbrüche Fragen an ein zukunftsweisendes Verständnis einer „öffentlichen Kunst“ mit ein. |

| ↑4 | Beispiele dafür sind unter anderen Projekte wie „Bezugspunkte 38/88“, Graz 1988 – „Die Endlichkeit der Freiheit“, Berlin 1989 – „ArgusAuge“, München 1991. |

| ↑5 | Diesen inhaltlichen Dimensionen wird auch heute noch von urbanen Planungsabteilungen Augenmerk geschenkt. |

| ↑6 | Vgl. Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, S. 318-320. |

| ↑7 | Auf diese „Differenzschwelle“ als entscheidendes Faktum im Umgang mit und in der Rezeption von Gegenwartskunst im öffentlichen Raum habe ich mehrfach hingewiesen, z.B. in: „2000-3. Artspace plus Interface“, Ausstellungskatalog (1997) und CD-ROM (1999) zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie im „steirischen herbst“ 1997. |

| ↑8 | Vgl. Michel Foucault, Andere Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Reclam: Leipzig 1990, S.34-46. |

| ↑9 | Piet Mondrian, Neue Gestaltung, 1925. |

| ↑10 | Der 1990 gegründete Kunstverein „museum in progress“ widmet sich dem Ziel, sowohl bildende Kunst als auch gesellschaftsrelevante Diskursbeiträge nicht im statischen „White Cube“, sondern als Botschaft im Kommunikationsraum der Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. |

| ↑11 | Die Projekte wurden in Berlin und New York durchgeführt und standen im Zusammenhang mit dem von Kummer mitbegründeten „Büro Berlin“. Die Ausstellungseröffnung – in Berlin – erfolgte über eine Annonce, in der neben einem Foto lediglich der genaue Ort der Intervention angegeben war, um die Arbeit gegenüber dem gewohnten Kunstkontext möglichst anonym zu halten. |

| ↑12 | Titel eines unveröffentlichten Beitrags über Projekte des österreichischen Künstlerduos Martin Strauss / Otto Mittmannsgruber, das sich mehrfach mit dem Plakat als gegenüber den Alltagsmustern kohärenten künstlerischem Projekt beschäftigte. |

| ↑13 | Vgl. dazu Marius Babias/Achim Könneke (Hrsg.), Die Kunst des Öffentlichen, Amsterdam; Dresden: Verlag der Kunst, 1998. Hier wird, ausgehend von den 70er Jahren, in einer genauen Begriffsdefinition die Kunst des Öffentlichen der Kunst im öffentlichen Raum gegenübergestellt. |

| ↑14 | „Wochenklausur“ in Wien oder „Abseits vom Netz“ in Graz setzen sich erfolgreich mit diesen Arbeitsfeldern auseinander. |

| ↑15 | Vgl. Anm.14. |

| ↑16 | Robert Musil, Denkmale, 1936, in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. Prosa, Dramen, späte Briefe, Hamburg 1957, S. 480-483. |

| ↑17 | Das „Mahnmal gegen Rassismus“ in Saarbrücken (1990-93) ist tatsächlich unsichtbar, da die Bezeichnungen auf der Unterseite der Pflastersteine angebracht sind. Einziger Hinweis auf das Mahnmal ist die Umbenennung des Schloßplatzes in „Platz des unsichtbaren Mahnmals“. |

| ↑18 | Trotz einstimmiger Beschlussfassung der Jury, der auch der höchste Repräsentant des Militärs in der Steiermark angehörte, verweigerte dieser später unter starkem internen Druck die Ausführung. |

| ↑19 | Das Projekt wurde im Rahmen einer Veranstaltung des Forum Stadtpark unter dem Titel „Die Schöpfer Gottes“ realisiert. |

| ↑20 | Ertl berichtet im Katalog zur Veranstaltung (Graz 1983) in zum Teil berührenden Gesprächsprotokollen ausführlich über die Bedenken seiner Gesprächspartner. |

| ↑21 | Erst bei Whitereads Holocaust-Mahnmal auf dem Wiener Judenplatz wurden von öffentlicher Seite die Betroffenen in einem ausführlichen Maß mit einbezogen. |

| ↑22 | Die Synagoge wurde am 9.November 2000, von Jörg und Ingrid Mayr geplant, von Ingrid Mayr nach dem Tod ihres Mannes fertiggestellt, mit großer zeitlicher Verspätung ihrer Bestimmung übergeben. |

| ↑23 | Diese Methode des „Enthüllens“ setzte Ertl auch in seiner „Kopf-Arbeit“ ein. Mit diesem Projekt beteiligte sich der Künstler an den „Bezugspunkten 38/88“ im „steirischen herbst“ 1988. Im sogenannten „Ehrenhof“ der Grazer Burg, dem Sitz der Landesregierung, fügte er den Büsten steirischer Persönlichkeiten, ebenfalls auf einem Sockel postiert, einen als Arbeitsgerät verwendeten Schöpfer hinzu. Bestehend aus einem ehemaligen deutschen Wehrmachtshelm und einer Holzstange diente er Bauern in der Oststeiermark – in deren Fundus das „Ready Made“ auftauchte, zum Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Den Gestaltungsmodus des „Verhüllens“ nutzte Fedo Ertl für eine politische Arbeit auf dem Grazer Hauptplatz. Anlässlich eines Gipfelgesprächs über die Verbesserung der Wasserqualität der Mur, die als einer der schmutzigsten Flüsse Mitteleuropas einzustufen war, wurde die Allegorie der Mur im Erzherzog-Johann-Denkmal am 26.Juni in „kubistischer Form“ verkleidet. Diese Intervention sollte so lange aufrecht bleiben, bis tatsächliche Ergebnisse der politischen Willenserklärung vorliegen. Am 19.Dezember desselben Jahres wurde Ertls Arbeit vom Wirtschaftshof des Magistrats entfernt. |

| ↑24 | Am von mir kuratierten Projekt nahmen folgende KünstlerInnen teil: Dennis Adams (USA), Peter Baren (NL), Jacques Charlier (B), Walter Daems (B), Braco Dimitrijevic (YU/F), Fedo Ertl (A), Bill Fontana (USA), Jochen Gerz (D/F), Hans Haacke (D/USA), Eric Hattan (CH), Werner Hofmeister (A), Gruppe Irwin (SLO), Peter Kogler / Romana Scheffknecht (A), Beate Passow (D), Norbert Radermacher (D), Heribert Sturm (D). |

| ↑25 | Vgl. Anm. 5. |

| ↑26 | Hans Haacke, „Und ihr habt doch gesiegt“. Zur Installation von 1988 in Graz, in: James E. Young (Hrsg.), Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens, München: Prestel, 1994. |

| ↑27 | Hans Haacke, in: Ausstellungskatalog Bezugspunkte 38/88, Graz 1988. |

| ↑28 | Das sogenannte Gegendenkmal wurde 1983 an Hrdlicka in Auftrag gegeben, 1985 wurde der größte Teilkomplex mit dem Titel „Hamburger Feuersturm“ aufgestellt. Das Denkmal blieb letztlich unvollendet. Seinen Namen bezieht es vom Aufstellungsort, der unmittelbar neben einem von Richard Kuöhl 1936 gestalteten Denkmal für das Hamburgische 76.Infanterieregiment liegt. Vor der Entscheidung, das mit der Inschrift „Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen“ versehene Monument zu schleifen oder nicht, entschied sich die Hamburger Behörde für ein Gegendenkmal. |

| ↑29 | Solange dauerten die politischen und formalen Querelen um das Mahnmal. Neben den fortwährenden Einsprüchen der FPÖ und zaghaften Haltungen von Mitgliedern der ÖVP spielte der Umstand eine Rolle, dass mit der Freilegung der zerstörten Synagoge die Frage des genauen Aufstellungsortes am Judenplatz verhandelt werden musste. Auch die Zugänglichkeit der Synagogenreste bedurfte vor der jetzigen Lösung einer eingehenden Klärung. |

| ↑30 | Die KZ-Gedenkstätte wurde 1958 von Fritz Cremers gestaltet. |

| ↑31 | Einige dieser Interpretationsangebote fasste Wolfgag Kos in seinem Beitrag „Erinnerungspolitik und Ästhetik“, in: Simon Wiesenthal (Hrsg.), Projekt: Judenplatz Wien, Wien: Zsolnay, 2000, S. 71-96 zusammen |

| ↑32 | Den abstrakten Formen wurde als Mittel subjektiven Ausdrucks aberkannt, verständliche Zeichen für Vorstellungen, die vielen oder möglichst allen gemeinsam sind, zu sein. Konkreter wurde nicht ohne Widersprüchlichkeit Hans-Ernst Mittig in seiner Betrachtung des Luftbrückendenkmals: „In seiner Verständlichkeit – die drei Rippen entsprechen den drei benutzten Luftkorridoren – übertrifft das Luftbrückendenkmal manches ältere Denkmal, das mit schwer entschlüsselbaren Sinnbildern argumentiert. Und doch zeigt sich ein Informationsdefizit, das mit der abstrakten Form verbunden ist. Das Denkmal erinnert zwar an die 77 Unfallopfer der „Luftbrücke“, gibt aber über den Verlauf jenes legendären Unternehmens keine Auskünfte. Diesen Mangel demonstriert handgreiflich ein vielbeachtetes Erinnerungsstück, das 500 Meter entfernt am Rand des Flugplatzes aufgestellt ist: eins der damals verwendeten Transportflugzeuge, ergänzt durch eine Schrifttafel mit ausführlichen Angaben zum technischen Ablauf des Transportunternehmens.Überhöhendes Zeichen und Dokumentation des Geschehenen, ursprünglich Aufgaben ein und desselben Denkmals, haben sich hier auseinanderentwickelt“. H-E Mittig, Das Denkmal, in: Werner Busch (Hrsg.), Funkkolleg Kunst. Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen, München: Piper, 1987, Bd.2, S. 550-553. |

| ↑33 | Diese Vorgangsweise sorgte für lautstarke Kritik, die vor allem vom bVÖST (einer steirischen Interessensvertretung bildender Künstler) artikuliert wurde. |